Patientensicherheit Plastische und ästhetische Chirurgen sorgen sich

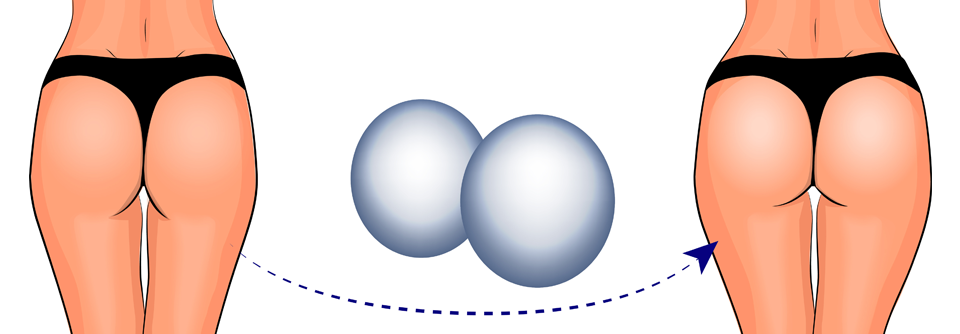

Einige Anbieter erwecken den Eindruck, alles sei machbar.

© Artemida-psy – stock.adobe.com

Einige Anbieter erwecken den Eindruck, alles sei machbar.

© Artemida-psy – stock.adobe.com

Solche Gerichtsverfahren rückten die Schattenseite der Ästhetischen Chirurgie in den Fokus, die Gefährdung von Patienten durch unqualifizierte Operateure, so Professor Dr. Henrik Menke. Der Vizepräsident der Deutschen Gesellschaft der Plastischen, Rekonstruktiven und Ästhetischen Chirurgen (DGPRÄC) mahnt, dass die Rechtslage in Deutschland immer noch nicht ausreichend sei, um Patienten wirksam vor unqualifizierten Operateuren zu schützen. 2011 habe das Bundesverfassungsgericht entschieden, „dass eigentlich mit der Approbation jeder Arzt alles machen darf, ohne dass er eine weitergehende Qualifikation in Form eines Facharztes oder dergleichen nachweisen muss“. Die Folge sei eine diffuse Titelflut.

OP-Komplikationen werden komplett ausgeblendet

Prof. Menke hofft, dass der Gesetzgeber nach Konstituierung einer neuen Bundesregierung endlich eingreift und Regelungen für mehr Patientensicherheit schafft. Dem Facharzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie liege schließlich auch eine sechsjährige Ausbildung zugrunde und ein Abschluss bei der Ärztekammer.

Die Fachgesellschaft geht inzwischen dem unseriösen Gebaren von Kollegen bei Leistungsbeschreibungen im Internet nach. „Hier erwecken einige Anbieter den Eindruck, dass alles machbar sei, Komplikationen werden dabei komplett ausgeblendet, Informationen sind in den seltensten Fällen sachlich und informativ, die Qualifikation der Anbieter kaum überprüfbar“, so Prof. Menke. Deshalb bedürfe es einer kritischen Reflexion, was gepostet werde. Dieses ist Aufgabe der neuen Task Force Multi Media. Auch Sanktionsmöglichkeiten sind in der DGPRÄC-Satzung enthalten. Das scharfe Schwert allerdings wurde noch nicht gezückt, betont Prof. Menke. Ziel sei, das Bewusstsein der Mitglieder zu stärken, wie Inhalte transportiert werden können, ohne Bedarf oder überhöhte Erwartungen bei den Menschen zu wecken.

Lobend hoben die Fachvertreter die Errichtung eines Implantateregisters hervor. 2014 war der Politik dazu von ihnen ein ausgearbeitetes Konzept vorgelegt worden. 2020 folgte das Implantateregistergesetz. Der PIP-Skandal habe bereits 2011 eindrucksvoll vor Augen geführt, dass ein verpflichtendes Register für die Erhöhung der Patientensicherheit unerlässlich sei, so DGPRÄC-Präsident Professor Dr. Lukas Prantl. Sicherheit gebe es nur bei Erfassung der Daten zu den Medizinprodukten und auch dazu, wer diese Produkte implantiert bekomme. Für entsprechende Aussagen würde ein kompletter Datensatz von mindestens 95 % der implantierenden Ärzte sowie der jeweiligen Medizinproduktehersteller benötigt.

Hier befinde man sich jetzt auf der Zielgeraden. Zurzeit erfolge in enger Abstimmung mit den Bundesministerien die Feinarbeit hinsichtlich der einzugebenden Daten.

Zwar verzögere sich nach erfolgreichem Testbetrieb der Probebetrieb mit Echtdaten, da es Lieferprobleme bei Chips und Verzögerungen bei der Suche nach einer Vertrauensstelle gebe, erklärte der Präsident. Er hofft dennoch, dass der verpflichtende Registerbetrieb wie geplant am 1. Januar 2023 beginnen kann. Prof. Prantl bezeichnete das Implantateregister als „Vorzeigeprojekt für Deutschland“.

Quelle: Pressekonferenz DGPRÄC/VDÄPC