Pflegereform Die Bedürftigkeit wird neu definiert

© tunedin - Fotolia

© tunedin - Fotolia

Von den mehr als 82 Millionen Menschen in Deutschland sind etwa 2,84 Millionen pflegebedürftig. Darunter sind fast doppelt so viel Frauen (1,7 Millionen) wie Männer (0,97 Millionen). 1,91 Millionen Menschen werden ambulant gepflegt, 0,76 Millionen stationär.

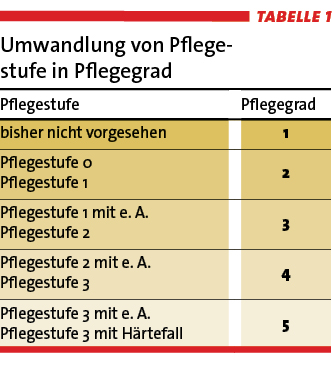

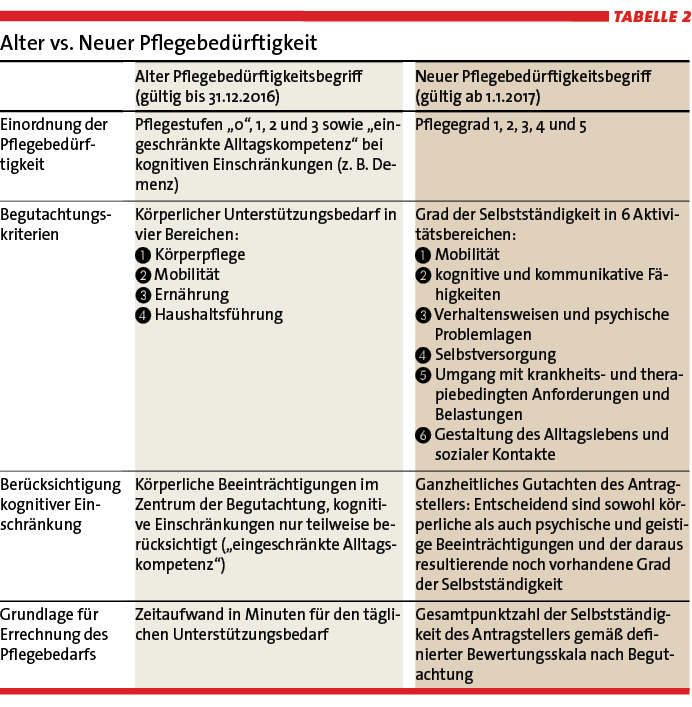

Für alle Pflegebedürftigen und ihre Angehörigen bringt die Einführung des neuen Begriffes von Pflegebedürftigkeit Veränderungen und – so die einhellige Expertenmeinung – zahlreiche Verbesserungen. Die Ungleichbehandlung von Pflegebedürftigen mit körperlichen Einschränkungen einerseits und Pflegebedürftigen mit kognitiven und psychischen Einschränkungen andererseits, insbesondere Demenzkranken, ist Vergangenheit. Pflegebedürftigkeit wird künftig differenzierter bewertet. Aus drei Pflegestufen werden fünf Pflegegrade. Dabei soll sichergestellt sein, dass jeder, der bis Ende 2016 Leistungen der Pflegeversicherung bezog, diese auch ab 2017 mindestens in gleicher Höhe bekommt. Großzügige Bestandsschutzregelungen sorgen dafür, dass kein Pflegeleistungsempfänger schlechter gestellt wird.

Die neue Pflegebedürftigkeit

Seit Januar steht nun bei der Begutachtung der individuelle Unterstützungsbedarf, also die Selbstständigkeit jedes Einzelnen im Mittelpunkt. Entscheidend ist dann, wie selbstständig ein pflegebedürftiger Mensch ohne Hilfe und Unterstützung anderer sein Leben führen kann oder welche Fähigkeiten er noch hat. Es spielt keine Rolle mehr, ob körperliche oder geistige Beeinträchtigungen zur Pflegebedürftigkeit führen. Mit dem neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff sollen individuelle Situationen Pflegebedürftiger und die individuelle Situation ihrer Angehörigen stärker berücksichtigt und auch Menschen mit Demenz ein besserer Zugang zur Pflege ermöglicht werden als bisher. Denn: Menschen mit Demenz sind zwar vielfach körperlich noch in der Lage, bestimmte Dinge zu machen, haben aber oftmals vergessen, wie die einzelnen Handlungen in welcher Abfolge ausgeführt werden. Sie brauchen daher rund um die Uhr Anleitung und Betreuung durch andere. Das neue Instrument zur Begutachtung schließt nun kognitive und kommunikative Fähigkeiten sowie Verhaltensauffälligkeiten mit ein.

Nach wie vor schlägt ein Gutachter des Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung (MDK) einen Termin für die Begutachtung vor und kommt dann zu Menschen, die Unterstützung benötigen, nach Hause. Es empfiehlt sich, dass bei der Begutachtung Angehörige oder andere Pflegende dabei sind, die hauptsächlich die Betreuung übernehmen. Sinnvoll ist auch, dem MDK-Gutachter alle aktuellen Arzt- und Krankenhausberichte, Berichte von Rehabilitationen sowie eine Übersicht über die Medikamente vorzulegen. Da der Zeitaufwand für die Pflege künftig keine Rolle mehr spielt, ist es aber nicht mehr notwendig, ein Pflegetagebuch zu führen und darin festzuhalten, wie lange einzelne Tätigkeiten dauern.

Pflegegrade statt Pflegestufen

Um der individuellen Pflegebedürftigkeit besser gerecht zu werden, wird die Schwere der Pflegebedürftigkeit in fünf Pflegegraden statt in den bisherigen drei Pflegestufen abgebildet. Die bisherigen Pflegestufen orientierten sich am Zeitaufwand. Maßstab der neuen Pflegegrade hingegen ist der Grad der Selbstständigkeit. Je höher der Pflegegrad, desto höher ist der Unterstützungsbedarf. Mit dem neuen Instrument fällt also das Zählen von Minuten, die zur Pflege nötig sind, durch den Gutachter weg. Versicherte, die bereits Leistungen aus der Pflegeversicherung beziehen, werden ohne neue Antragstellung und ohne erneute Begutachtung automatisch nach gesetzlich vorgegebenen Regeln in den entsprechenden Pflegegrad übergeleitet.

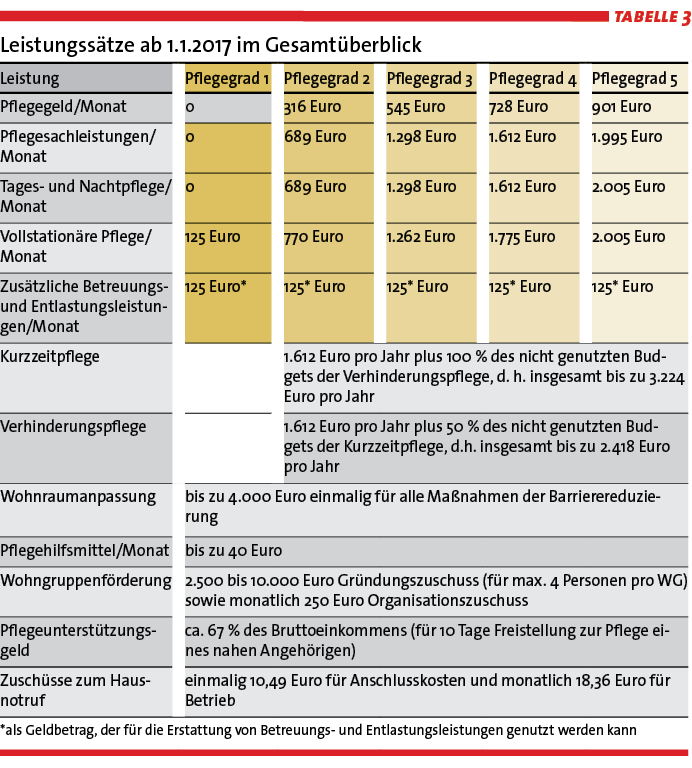

Auch stationäre Leistungen steigen

Die Leistungen der Pflegeversicherung setzen durch den neuen Pflegegrad 1 früher an. Damit erhalten mehr Menschen Zugang zu Leistungen der Pflegeversicherung. Der Pflegegrad 1 ist für Versicherte gedacht, die keinen erheblichen Unterstützungsbedarf haben, aber zum Beispiel eine Pflegeberatung oder eine Anpassung des Wohnumfeldes benötigen, beispielsweise eine altersgerechte Dusche. Auch haben Pflegebedürftige mit Pflegegrad 1 Anspruch auf Pflegekurse für Angehörige und ehrenamtliche Pflegepersonen. Pflegebedürftige mit ausschließlich körperlichen Beeinträchtigungen bekommen anstelle der bisherigen Pflegestufe den nächsthöheren Pflegegrad, etwa statt Pflegestufe 1 den Pflegegrad 2. Versicherte, bei denen zusätzlich eine eingeschränkte Alltagskompetenz besteht, erhalten den übernächsten Pflegegrad, zum Beispiel statt Pflegestufe 1 den Pflegegrad 3. Auch für Bewohner in Heimen gibt es Verbesserungen: Ab 1. Januar 2017 zahlen sie mit den Pflegegraden 2 bis 5 einen Eigenanteil, der einheitlich für das jeweilige Heim ist und in der Höhe für die einzelnen Pflegegrade nicht mehr variiert. Bisher war der Eigenanteil von der Pflegestufe abhängig. Dazu kommen die Kosten für Unterkunft, Verpflegung und Investitionen. Eine Besitzstandsschutzregelung stellt sicher, dass der Eigenanteil, den Heimbewohner an die Einrichtung zahlen, ab Januar 2017 nicht höher ist als im Dezember 2016. Insgesamt steigen die Leistungsbeträge der sozialen Pflegeversicherung ab 2017. Während ein Pflegebedürftiger mit Pflegestufe 1 bisher ein Pflegegeld in Höhe von 244 Euro monatlich bekommt, erhält er ab 2017 bei einer Eingruppierung in den Pflegegrad 2 monatlich 316 Euro. So viel bekommen bislang Menschen mit eingeschränkter Alltagskompetenz und Pflegestufe 1; da sie ab 2017 in den Pflegegrad 3 eingruppiert sind, stehen ihnen dann 545 Euro im Monat zu.

Und was ändert sich für pflegende Angehörige?

Die Pflegeversicherung zahlt künftig mehr Angehörigen Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung. Anspruch darauf haben ab 2017 bereits diejenigen, die mindestens zehn Stunden pro Woche, verteilt auf regelmäßig zwei Tage in der Woche, einen Pflegebedürftigen zu Hause versorgen. Ab 2017 übernimmt die Pflegekasse auch Beiträge zur Arbeitslosenversicherung, wenn ein Angehöriger wegen der Pflege seine Beschäftigung unterbricht oder aufgibt. Pflegende sind auch weiterhin gesetzlich unfallversichert.

Pflegende Angehörige haben einen eigenen Anspruch auf Pflegeberatung, wenn der Pflegebedürftige dies möchte. Denn das Gesetz sieht nun vor, dass die Pflegeberatung auf Wunsch eines Pflegebedürftigen auch gegenüber seinen Angehörigen oder unter deren Einbeziehung erfolgt. Diese Beratung kann in der häuslichen Umgebung stattfinden oder in der Einrichtung, in der der Pflegebedürftige lebt. Zudem gehört es nun ausdrücklich zu den Aufgaben der Pflegeberatung, den Pflegebedürftigen auch über Leistungen zur Entlastung der Pflegepersonen zu informieren.

Autor: Prof. Susanne Grundke, Prof. Andreas Klement

Erschienen in: Der Allgemeinarzt, 2017; 39 (22) Seite 10-12

Dieser Beitrag wurde ursprünglich auf doctors.today publiziert.