Einheitlicher Medikationsplan Vor allem auf Hausärzte kommt mehr Arbeit zu

© Sherry Young - Fotolia

© Sherry Young - Fotolia

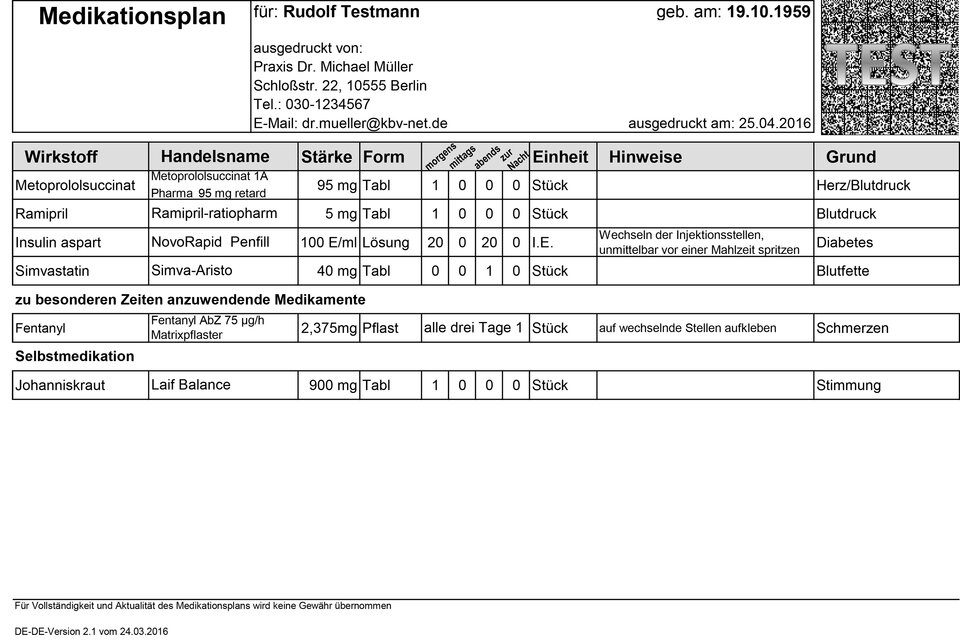

Der Medikationsplan soll durch die Verbesserung der Information von Versicherten, Ärzten und Apothekern und anderen an der Arzneimittelversorgung der Versicherten beteiligten Personen eine Verbesserung der Arzneimitteltherapiesicherheit ermöglichen. Um dies sicherzustellen, soll der Medikationsplan in einheitlich standardisierter Form umfassend, übersichtlich und patientenverständlich die aktuelle Medikation des Versicherten abbilden. Dem Versicherten soll damit ein verständlicher und wiedererkennbarer Einnahmeplan zur Verfügung gestellt werden, der ihn in der richtigen Anwendung seiner Medikation unterstützt.

Patienten bei der Medikamenteneinnahme unterstützen

Durch die Einheitlichkeit des Aussehens des Medikationsplans soll sichergestellt werden, dass Versicherte die benötigten Informationen stets an derselben Stelle wiederfinden und die Inhalte des Medikationsplans für die Versicherten verständlich und gut lesbar sind. Das einheitliche Aussehen soll unnötige Verständnisfragen und gegebenenfalls erneuten Erläuterungsbedarf durch den Arzt oder die Apotheke vermeiden helfen. Ziel ist es, Patienten mit dem Medikationsplan bei der richtigen Einnahme ihrer Medikamente zu unterstützen. Über den Anspruch auf einen Medikationsplan müssen Ärzte ihre Patienten zudem informieren. So sieht es das E-Health-Gesetz vor.

Erhalten sollen den Medikationsplan alle Patienten, die 3 oder mehr Arzneimittel gleichzeitig einnehmen. Der Plan soll verschreibungspflichtige und nicht-verschreibungspflichtige Arzneimittel enthalten. Dies können auch Arzneimittel sein, die auf Privatrezept oder "grünem" Rezept verordnet werden. Selbstmedikation muss nur übernommen werden, wenn dies aus medizinischer Sicht notwendig erscheint. Aufgeführt werden unter anderem der Wirkstoff, die Dosierung, der Einnahmegrund sowie sonstige Hinweise zur Einnahme.

Mehraufwand soll vergütet werden

Gegen die Zahl 3 hatte sich die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) lange gewehrt. Denn damit liege die Zahl der Anspruchsberechtigten im zweistelligen Millionenbereich. Tatsächlich, so hat das Wissenschaftliche Institut der AOK (WIdO) berechnet, werden wohl rund 20 Millionen Versicherte der gesetzlichen Krankenversicherungen einen Medikationsplan ausgestellt bekommen müssen. Das sind 28 % aller GKV-Versicherten. Um den Aufwand für die Ärzte in Grenzen zu halten, hatte die KBV deshalb immer dafür plädiert, den Medikationsplan erst ab 5 Medikamenten zu erstellen. Durchsetzen konnte sie sich damit letztlich aber nicht.

Für den Medikationsplan sollen die Ärzte eine Vergütung erhalten. Wie hoch diese sein wird, stand zum Redaktionschluss allerdings noch nicht fest. Die KBV verhandelte dazu noch mit den Krankenkassen.

Brauchen Ärzte einen Barcode-Scanner?

Der erstausstellende Arzt, in der Regel vermutlich der Hausarzt, ist zur weiteren Aktualisierung des Plans verpflichtet, wenn er von Änderungen erfährt. Auch Apotheker können den Plan auf Wunsch des Patienten aktualisieren. Aktualisierungen durch andere Ärzte und Krankenhäuser sind ebenfalls möglich. Vollständigkeit und Aktualität des Medikationsplans muss der erstellende Arzt aber nicht gewährleisten, da Patienten weitere Ärzte aufsuchen und Medikamente verordnet bekommen können. Der Plan trägt deshalb einen entsprechenden Vermerk.

Möglicherweise werden sich viele Ärzte demnächst auch ein Barcode-Lesegerät anschaffen. Denn um den Aufwand der Aktualisierung zur erleichtern, enthält der Medikationsplan einen Barcode, der alle Informationen des Plans in digitaler Form enthält und so ermöglicht, dass dieser unabhängig von der jeweiligen Praxis- oder Apothekensoftware per Scanner eingelesen und aktualisiert werden kann. Geplant ist, dass die Software nach dem Einlesen vorgenommene Änderungen optisch anzeigt, sodass der Arzt sofort sehen kann, ob und was andere Kollegen geändert haben. Verpflichtend soll der Barcode-Leser aber nicht sein.

Übergangsfrist bis März 2017

Zunächst wird der Medikationsplan in Papierform vorliegen. Der Arzt muss ihn in seiner Praxissoftware abspeichern und für den Patienten ausdrucken. Da viele Praxisverwaltungssysteme bereits jetzt die Möglichkeit haben, einen Medikationsplan zu drucken, sollen solche schon vorhandenen Pläne noch bis Ende März 2017 genutzt werden dürfen. Spätestens danach muss dann aber der bundesweit einheitliche Medikationsplan verwendet werden. Ab 2018 soll der Medikationsplan dann auf der elektronischen Gesundheitskarte (eGK) gespeichert werden. Ab dem 1. Januar 2019 müssen dann alle Vertragsärzte und Apotheker in der Lage sein, einen auf der eGK gespeicherten Medikationsplan zu aktualisieren.

Autor:

Dr. Ingolf Dürr

Erschienen in: Der Allgemeinarzt, 2016; 38 (15) Seite 40-42

Dieser Beitrag wurde ursprünglich auf doctors.today publiziert.