Allergische Aspergillose erschwert Asthmatherapie

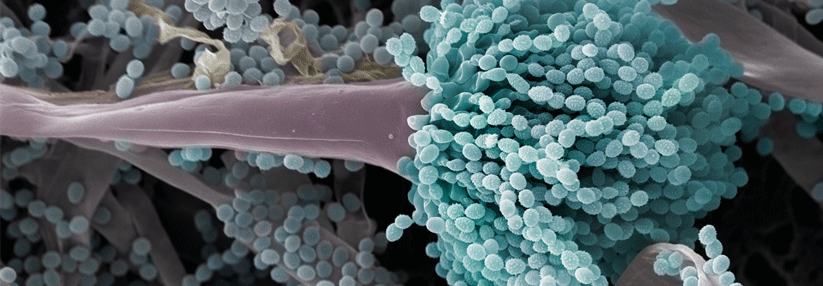

Eine allergische bronchopulmonale Aspergillose (ABPA) ist charakterisiert durch eine unangemessene Immunreaktion auf Aspergillus fumigatus.

© Artur - stock.adobe.com

Eine allergische bronchopulmonale Aspergillose (ABPA) ist charakterisiert durch eine unangemessene Immunreaktion auf Aspergillus fumigatus.

© Artur - stock.adobe.com

Eine allergische bronchopulmonale Aspergillose (ABPA) ist charakterisiert durch eine unangemessene Immunreaktion auf Aspergillus fumigatus. Die ABPA kann gemeinsam mit Asthma auftreten. Bei einem schweren unkontrollierten Asthma liegt in bis zu 13 % der Fälle eine komorbide ABPA vor. Beide Erkrankungen ähneln sich hinsichtlich der Pathophysiologie, bei der z. B. die Typ-2-Inflammation eine wichtige Rolle spielt. Dies trägt dazu bei, dass die Krankheiten teils auf die gleichen Medikamente ansprechen. Doch wenn eine ABPA und ein Asthma zusammen auftreten, verläuft die Progression zum irreversiblen Lungenfunktions- und Gewebeverlust deutlich schneller, schreibt ein Autorenteam um Dr. Marco Caminati vom Universitätsklinikum Verona. Dies gelte es, durch eine rechtzeitige Therapie nach Möglichkeit zu verhindern.

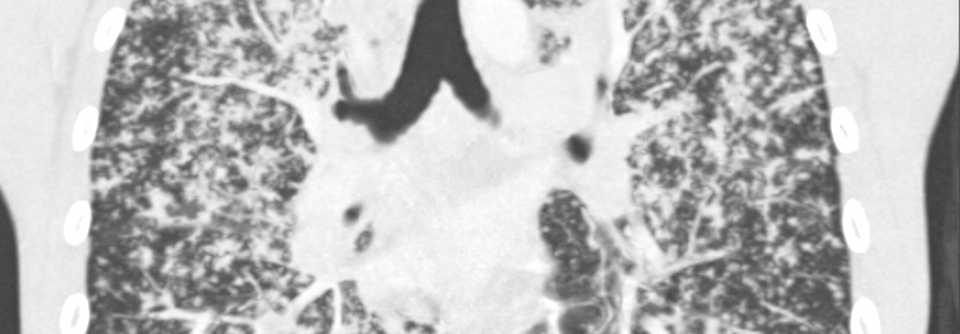

Vor allem bei rezidivierenden schweren Asthmaexazerbationen, die orale Steroide erforderlich machen, sollte man an eine ABPA denken. Spezifisch sind Hämoptysen und die Expektoration bräunlicher Schleimpfropfen. Klinisch noch wahrscheinlicher wird eine ABPA, wenn neben dem Asthma andere prädisponierende Faktoren (siehe Kasten) bestehen, z. B. Bronchiektasen. Immerhin findet sich bei 6 % der europäischen Patientinnen und Patienten mit Bronchiektasen und Sensibilisierung auf A. fumigatus eine ABPA. Die ERS-Leitlinie empfiehlt deshalb, bei allen Erwachsenen mit neu diagnostizierten Bronchiektasen auf die Erkrankung zu testen. In der Thorax-CT lassen sich bei einer ABPA Bronchiektasen, Mukus-Plugs oder eine starke, durch Mukus bedingte Signalabschwächung feststellen.

Interleukine und IgE sind relevant für die Diagnose

Mit der ABPA in Zusammenhang stehende Biomarker wie IL-4 und/oder IL-13 reflektieren die Typ-2-Inflammation. Oft finden sich zudem deutlich erhöhte FeNO-Werte. Dazu kommen Marker für die durch Immunglobuline vermittelte adaptive Immunantwort. Zum effektiven ABPA-Screening gehört zunächst die Bestimmung des A.-fumigatus-spezifischen IgE und Gesamt-IgE. Spezifische IgE-Konzentrationen über 20 kU/l lassen bei noch unbehandelten Personen ein Therapieversagen erwarten. Als diagnostischer Biomarker für eine ABPA wird auch der Nachweis von nichtinvasiven Pilzhyphen in Mukuspfropfen eingesetzt. Zudem kann man eine Sensibilisierung gegen A. fumigatus mithilfe verschiedener molekularer Allergenkomponenten nachweisen.

Ein erhöhter Eosinophilenwert im Blut, der derzeit relevanteste Asthmabiomarker, steht für den Phänotyp der T2-Inflammation, der insbesondere bei schwerem Asthma vorliegt. Eine Bluteosinophilie ist assoziiert mit einem höheren Risiko für Asthmaexazerbationen und Krankheitsprogression. Bei der ABPA kommt der Bluteosinophilie insgesamt eine große Bedeutung zu.

Allerdings lässt sich anhand eines einzelnen Biomarkers ein Asthma nicht von einer ABPA unterscheiden. Werden jedoch folgende drei Cut-offs überschritten, liegt die Wahrscheinlichkeit für eine ABPA sehr hoch:

- Gesamt-IgE: 2.347 IU/ml

- A.-fumigatus-spezifisches IgE: 1,91 kU/l

- Eosinophile: 507 Zellen/µl Blut

In der Praxis sollte bereits eine starke Bluteosinophilie Grund genug sein, nach anderen klinischen Merkmalen einer ABPA zu suchen, betont das Autorenteam.

Was für ABPA prädestiniert

Patientinnen und Patienten mit Asthma sind unter bestimmten Bedingungen besonders anfällig für eine ABPA. Zu den Risikofaktoren zählen:

- Sensibilisierung gegen A. fumigatus

- genetische Disposition (z. B. Varianten in Genen, die das Immunsystem regulieren, wie CFTR*, IL-4-Rezeptor)

- strukturelle Lungenanomalien (Bronchiektasen, COPD)

- Aufenthalt in mit A. fumigatus stark belasteter Umgebung

immunologische Fehlregulationen

* Cystic Fibrosis Transmembrane Conductance Regulator

Wenn Menschen mit schwerem Asthma eine Sensibilisierung gegen Pilzallergene aufweisen, aber die Kriterien für eine ABPA nicht voll erfüllen, spricht man von einem schweren Asthma mit Sensibilisierung gegen Pilze (severe asthma with fungal sensitization, SAFS). Neueren Leitlinien zufolge ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass es sich um eine ABPA handelt, wenn das spezifische IgE einen Schwellenwert von 500 kU/l überschreitet. Wird die Grenze nicht erreicht, ist eher von einem SAFS auszugehen. Typische radiologische Merkmale einer ABPA wie Mukus-Plugs kommen bei SAFS kaum vor. Auch die Bluteosinophilie ist beim SAFS weniger ausgeprägt.

Bei Steroidintoleranz zunächst Antimykotika einsetzen

In stabilen Phasen genügt bei der ABPA eine Standard-Asthmatherapie. Während akuter Phasen gelten orale Steroide über zwei bis vier Wochen als Erstlinientherapie und/oder Antimykotika, in der Regel Itraconazol. Kombiniert kommen die beiden Therapien vor allem bei häufigen Exazerbationen in Betracht. Wenn Glukokortikoide nicht vertragen werden, können auch Antimykotika als Erstlinientherapie dienen.

Bis zu einem Viertel der von einer ABPA Betroffenen entwickelt eine Therapieabhängigkeit, d. h. die Patientinnen und Patienten brauchen mehrfach systemische Steroide und/oder kontinuierlich Antimykotika. In solchen Fällen können auch bei der ABPA gegen die Typ-2-Inflammation gerichtete Biologika eingesetzt werden – allerdings off-label.

So hat Omalizumab in kleineren Studien die Exazerbationsrate und den Steroidverbrauch gesenkt. Ähnliche Effekte ließen sich mit den Anti-IL-5-Antikörpern Mepolizumab und Benralizumab in Real-Life-Studien erreichen. Insbesondere Benralizumab hat zudem die radiologischen Befunde verbessert. Hinweise auf positive Effekte liegen auch für Dupilumab und Tezepelumab vor. Insgesamt scheint der Effekt der Biologika bei ABPA jedoch schwächer zu sein als beim Asthma. Ein SAFS wird behandelt wie andere schwere Asthmaformen.

Quelle: Caminati M et al. Allergy 2025; doi: 10.1111/all.16687

Falls Sie diesen Medizin Cartoon gerne für Ihr nicht-kommerzielles Projekt oder Ihre Arzt-Homepage nutzen möchten, ist dies möglich: Bitte nennen Sie hierzu jeweils als Copyright den Namen des jeweiligen Cartoonisten, sowie die „MedTriX GmbH“ als Quelle und verlinken Sie zu unserer Seite https://www.medical-tribune.de oder direkt zum Cartoon auf dieser Seite. Bei weiteren Fragen, melden Sie sich gerne bei uns (Kontakt).