Auch oberflächliche Venenthrombosen sollten behandelt werden

Je nach Ultraschallbefund ergeben sich bei einem oberflächlichen Venenverschluss an den Beinen unterschiedliche therapeutische Konsequenzen.

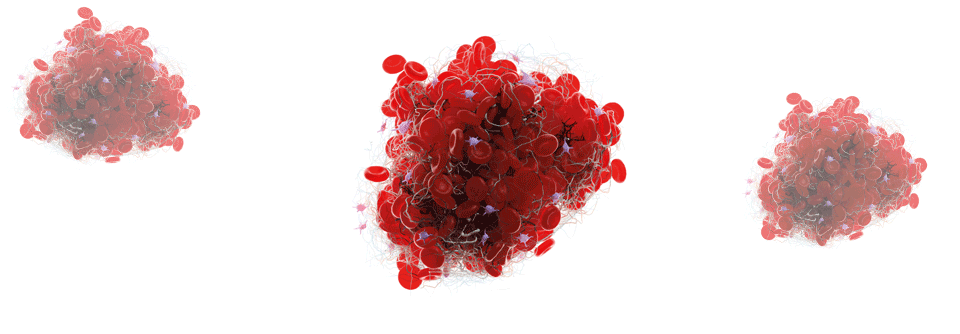

© hriana – stock.adobe.com

Je nach Ultraschallbefund ergeben sich bei einem oberflächlichen Venenverschluss an den Beinen unterschiedliche therapeutische Konsequenzen.

© hriana – stock.adobe.com

Eine schmerzhafte, deutlich tastbare und gerötete Vene sollte den Verdacht auf eine Oberflächenvenenthrombose (OVT) schüren. Abzugrenzen davon sind vor allem Infektionen und das Erythema nodosum. Als wichtigste Untersuchung in diesem Zusammenhang gilt insbesondere im Beinbereich die Kompressionssonografie, betonte Prof. Dr. Markus Stücker, Venenzentrum der dermatologischen gefäßchirurgischen Kliniken, Ruhr-Universität Bochum. Denn auch tiefe Venen können betroffen sein. Das bestätigt eine kanadische Studie. 8,7 % von 218 Patientinnen und Patienten mit Oberflächenthrombosen und ohne klinische Zeichen für eine tiefe Beinvenenthrombose (TVT) wiesen eine begleitende TVT auf. Knapp 30 % der Teilnehmenden mit ausschließlicher OVT entwickelten innerhalb von drei Monaten thromboembolische Komplikationen.

Bei Thromben < 5 cm reichen Druck und Antiphlogistika

Je nach Ultraschallbefund ergeben sich bei einem oberflächlichen Venenverschluss an den Beinen drei unterschiedliche therapeutische Konsequenzen:

- Bei einer Länge unter 5 cm genügen Antiphlogistika und Kompression.

- Ist der Thrombus mindestens 5 cm groß, aber mehr als 3 cm von der saphenofemoralen oder saphenopoplitealen Abzweigung entfernt, steht eine Therapie mit Fondaparinux (2,5 mg) oder Rivaroxaban (10 mg, off label) über 45 Tage an.

- Hat der Thrombus einen Abstand zu den genannten Abzweigungen von 3 cm oder weniger, muss eine Antikoagulation wie bei TVT durchgeführt werden.

Der Referent mahnte besonders aufzupassen bei Personen, deren Oberflächenthrombose sich nicht in Varizen, sondern in gesunden Venen befindet. In diesen Fällen muss man eine Thrombophilie oder eine Krebserkrankung ausschließen. Sofern indiziert, sollten grundsätzlich auch Schwangere eine Antikoagulation erhalten. Jedoch nicht mit Fondaparinux, sondern in erster Linie mit Enoxaparin in einer intermediären Dosierung, so Prof. Stücker.

Ein Konsensuspapier der französischen Gesellschaft für Gefäßmedizin hat sich Sondersituationen, d. h. noch nicht abschließend geklärten Fragen, gewidmet. Dem Expertenteam zufolge reicht bei einer OVT am Arm im Zusammenhang mit einer peripheren Venenpunktion eine Lokaltherapie aus. Auch eine Duplexsonografie sei bei den insgesamt recht häufigen Verschlüssen nach Infusionstherapie nicht zwingend erforderlich. Unprovozierte Ereignisse am Arm sollten aber wie eine oberflächliche Beinvenenthrombose gehandhabt werden.

Eine weitere Sondersituation betrifft Menschen mit aktiver Krebserkrankung und OVT. Bei diesen Betroffenen empfiehlt die französische Fachgesellschaft, länger mit Fondaparinux zu antikoagulieren – zunächst über drei Monate. Eine Kompressionstherapie erachten die Kolleginnen und Kollegen insgesamt nur für sinnvoll, um die Schmerzen zu lindern. Ein Effekt auf Rekanalisierung oder Rezidivrisiko ist nicht belegt. Prof. Stücker hält es daher für legitim, darauf zu verzichten, wenn sich Patientinnen und Patienten nicht so recht damit anfreunden können.

Das Risiko für einen gefährlichen Verlauf mit Lungenembolie oder postthrombotischem Syndrom ist bei einer oberflächlichen Armvenenthrombose sehr gering, so der Experte. Handelt es sich um ausgedehnte Befunde oder reicht der Thrombus sehr nahe an die Vena axillaris heran, würde er jedoch eine Antikoagulation beginnen. Dazu gebe es allerdings keine Daten, betonte er.

Risiko für Thromboembolie betrug 15,9 % nach 5 Jahren

Die Datenlage zum Langzeitrisiko nach einer OVT ist ebenfalls überschaubar. Gemäß einer Registerstudie aus Norwegen besteht bei einer Thrombuslänge von über 5 cm nach Antikoagulation ein substanzielles Risiko für (erneute) Ereignisse in den Folgejahren. 6,5 % der Erkrankten entwickelten nach einem Jahr ein Rezidiv, nach fünf Jahren waren es 15,9 %. Venöse Thromboembolien ließen sich in diesen Zeiträumen bei 4,6 % bzw. 15,9 % nachweisen. „Immer wachsam sein“, lautet daher das Credo von Prof. Stücker.

Welche Patientinnen und Patienten besonders gefährdet sind, eine TVT oder eine Lungenembolie zu erleiden, wurde in einer Metaanalyse untersucht. Danach haben sich ein höheres Lebensalter, männliches Geschlecht, eine Krebserkrankung, eine tiefe Venenthrombose in der Vorgeschichte und die Abwesenheit variköser Venen als prädiktive Faktoren erwiesen.

Quelle: Medical-Bericht-Bericht

Rivaroxaban oder Fondaparinux?

Eine Frage aus dem Auditorium lautete, wann Rivaroxaban statt Fondaparinux bei einer Oberflächenthrombose infrage kommt. Prof. Stücker erinnerte an die inzwischen acht Jahre alte SURPRISE-Studie. Sie hat gezeigt, dass Rivaroxaban (10 mg) Fondaparinux (2,5 mg) in dieser Indikation nicht unterlegen ist. Die Rezidivrate unter dem NOAK lag allerdings höher. Das zugelassene Präparat bleibt daher Fondaparinux, so der Experte. Rivaroxaban sei off-label, jedoch bei Patientinnen und Patienten mit Spritzenphobie gerechtfertigt.

Falls Sie diesen Medizin Cartoon gerne für Ihr nicht-kommerzielles Projekt oder Ihre Arzt-Homepage nutzen möchten, ist dies möglich: Bitte nennen Sie hierzu jeweils als Copyright den Namen des jeweiligen Cartoonisten, sowie die „MedTriX GmbH“ als Quelle und verlinken Sie zu unserer Seite https://www.medical-tribune.de oder direkt zum Cartoon auf dieser Seite. Bei weiteren Fragen, melden Sie sich gerne bei uns (Kontakt).