Autoimmunhepatitis: Immunsuppressive Therapie bleibt der Grundpfeiler

Unabhängig von den Symptomen sollte bei den meisten Menschen mit AIH eine immunsuppressive Therapie (IST) erfolgen.

© Sebastian Kaulitzki - stock.adobe.com

Unabhängig von den Symptomen sollte bei den meisten Menschen mit AIH eine immunsuppressive Therapie (IST) erfolgen.

© Sebastian Kaulitzki - stock.adobe.com

Die Autoimmunhepatitis (AIH) ist eine chronisch-entzündliche Lebererkrankung, die unbehandelt zu Zirrhose, Leberversagen und zum Tod führen kann. Frauen sind in Großbritannien zweimal häufiger betroffen als Männer und mit dem Alter nimmt die Inzidenz der AIH zu. Wichtigster Risikofaktor ist die familiäre Disposition für Autoimmunerkrankungen – hinzu kommen dann als mögliche Auslöser Umweltfaktoren wie Harnwegsinfektionen, orale Kontrazeptiva, Rauchen und bestimmte Impfungen.

Oft fehlen Symptome oder sie sind sehr unspezifisch

Eine akute schwere Autoimmunhepatitis mit Leberversagen und Enzephalopathie tritt bei etwa 5 % der Betroffenen auf und kann eine sofortige Lebertransplantation erfordern, heißt es in der Leitlinie unter Schriftführung von Prof. Dr. Dermot Gleeson von den Sheffield Teaching Hospitals, UK. Bis zu einem Drittel der Menschen mit Autoimmunhepatitis sind zuerst lange asymptomatisch und die Erkrankung wird bei Routinetests entdeckt. Ansonsten sind die Symptome wie Krankheitsgefühl, Fatigue, Übelkeit, Gewichtsverlust, Amenorrhö und Gelenkschmerzen eher unspezifisch. In 25–50 % der Fälle zeigt sich die AIH akut mit Gelbsucht und grippeähnlichen Symptomen.

Bei Verdacht auf eine Autoimmunhepatitis sollten zuerst andere Lebererkrankungen durch verschiedene Untersuchungen ausgeschlossen werden:

- Ultraschall und ggf. Magnetresonanz-Cholangiopankreatikografie (bei Gelbsucht, sehr harter Leber oder sehr hoher alkalischer Phosphatase)

- Hepatitis-Serologie (HBV-Oberflächenantigen und -antikörper, HCV- und HIV-Antikörper; bei Ikterus zusätzlich auf Epstein-Barr- und Zytomegalie- sowie Hepatitis-A- und -E-Virus testen; bei Immunsuppressierten zusätzlich auf Herpes-simplex- und Varizella-zoster-Virus)

- Ausschluss von Hämochromatose, Morbus Wilson, α1-Antitrypsinmangel

- Bei Kindern Schilddrüsenfunktion, Zöliakie-Serologie, Kreatinphosphokinase

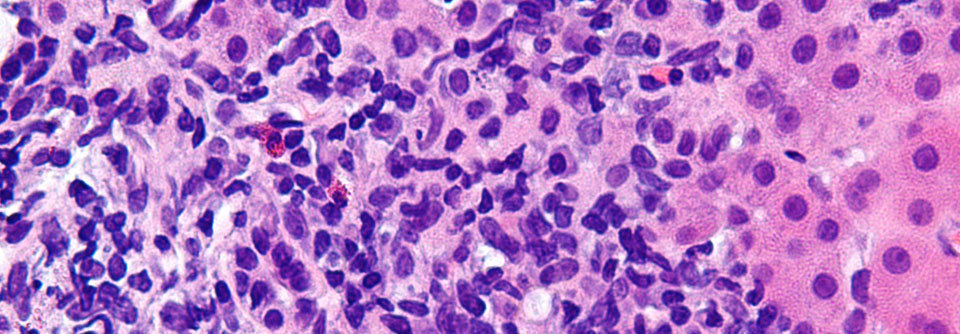

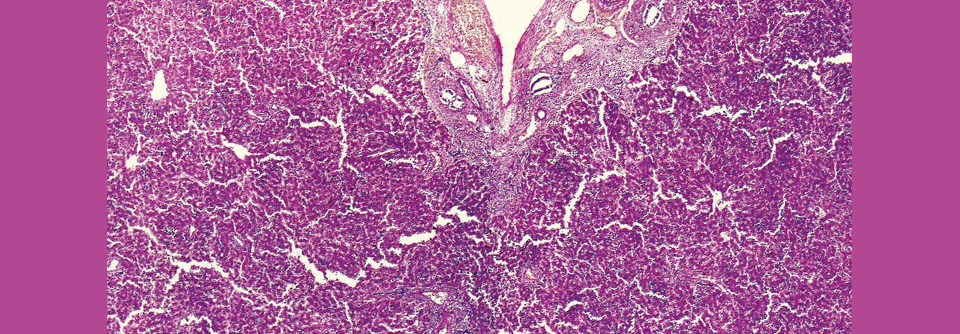

Anschließend erfolgt die immunologische Diagnostik mit Bestimmung verschiedener bei AIH vorkommender Autoantikörper. Wenn keine Kontraindikation vorliegt, empfiehlt sich zusätzlich immer eine Leberbiopsie, um die Diagnose abzusichern.

Unabhängig von den Symptomen sollte bei den meisten Menschen mit AIH eine immunsuppressive Therapie (IST) erfolgen. Nur bei sehr leichten Formen können Schaden und Nutzen gegeneinander abgewogen werden. Vor Beginn der IST sollte der Impfstatus kontrolliert und ggf. komplementiert werden. Therapie der ersten Wahl ist ein Kortikosteroid plus Azathioprin. In der Regel wird mit einer morgendlichen Dosis von 0,5 mg/kg Prednisolon (bis zu einer Höchstdosis von 40 mg) begonnen. Alternativ kann bei Erwachsenen ohne Zirrhose auch mit 9 mg/d Budesonid angefangen werden. Ergänzt wird die Therapie durch 1 mg/kg Azathioprin – bei nachgewiesener Defizienz des Enzyms Thiopurin-Methyltransferase ist Mycophenolat-Mofetil eine Alternative. Eine Steroidmonotherapie kommt bei dekompensierter Leberzirrhose, jetzigen oder früheren Malignomen, unklarer AIH-Diagnose oder in Kürze zu erwartender Lebertransplantation infrage.

Die Therapie sollte vor allem in der ersten Zeit engmaschig überwacht werden. Zeichnen sich unter Azathioprin eine Knochenmarksdepression oder andere schwerwiegende Nebenwirkungen ab, muss die Therapie sofort abgebrochen oder die Dosis reduziert werden.

Bei inadäquatem Ansprechen Diagnose hinterfragen

Bei den meisten Betroffenen kann die Prednisolondosis bei zurückgehenden Transaminasen über einen Zeitraum von ein bis drei Monaten schrittweise auf 5–10 mg/d (Budesonid 6 mg/d) reduziert werden. Nach einem Monat sollten Aspartat-Aminotransferase und Alanin-Aminotransferase um mindestens 50 % zurückgegangen und nach sechs Monaten normalisiert sein. Ist dies nicht der Fall, liegt ein inadäquates Ansprechen auf die immunsuppressive Therapie vor. In diesen Fällen müssen noch einmal die Diagnose und die Adhärenz (auch anhand der Medikamentenspiegel) überprüft werden. Sprechen Betroffene trotz ausreichender Serumspiegel nicht auf die Azathioprintherapie an oder wird diese nicht toleriert, sind Tacrolimus und Mycophenolat-Mofetil mögliche Alternativen.

Bei Personen, deren Transaminasen sich nach sechs Monaten normalisiert haben, können die Steroide unter Kontrolle der Leberwerte langsam über weitere drei Monate ausgeschlichen werden. Die Azathioprintherapie wird nach einem kompletten biochemischen Ansprechen noch über drei bis vier Jahre fortgesetzt, dann kann ein Absetzversuch erfolgen.

Grundsätzlich müssen Patientinnen und Patienten mit Autoimmunhepatitis lebenslang weiter betreut werden, um Rezidive mit erneutem Ansteigen der Leberwerte frühzeitig zu erkennen. Auch auf Komplikationen einer bereits vorliegenden Zirrhose sollte geachtet werden. Bei Zirrhose wird alle sechs Monate eine Sonografie zum Ausschluss eines Leberzellkarzinoms empfohlen.

Quelle: Gleeson D et al. Gut 2025; DOI: 10.1136/gutjnl-2024-333171

Falls Sie diesen Medizin Cartoon gerne für Ihr nicht-kommerzielles Projekt oder Ihre Arzt-Homepage nutzen möchten, ist dies möglich: Bitte nennen Sie hierzu jeweils als Copyright den Namen des jeweiligen Cartoonisten, sowie die „MedTriX GmbH“ als Quelle und verlinken Sie zu unserer Seite https://www.medical-tribune.de oder direkt zum Cartoon auf dieser Seite. Bei weiteren Fragen, melden Sie sich gerne bei uns (Kontakt).