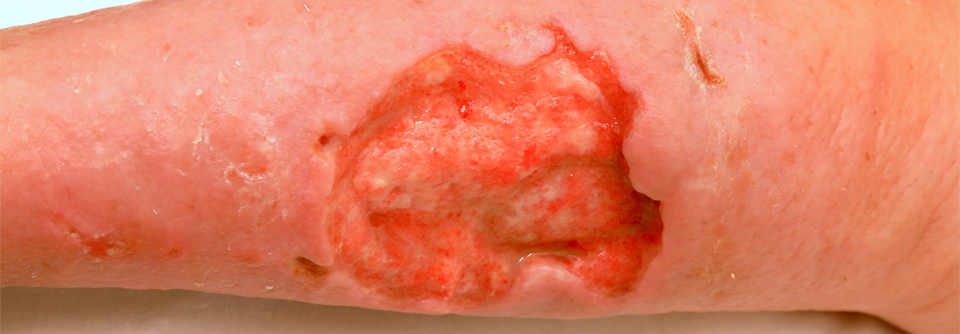

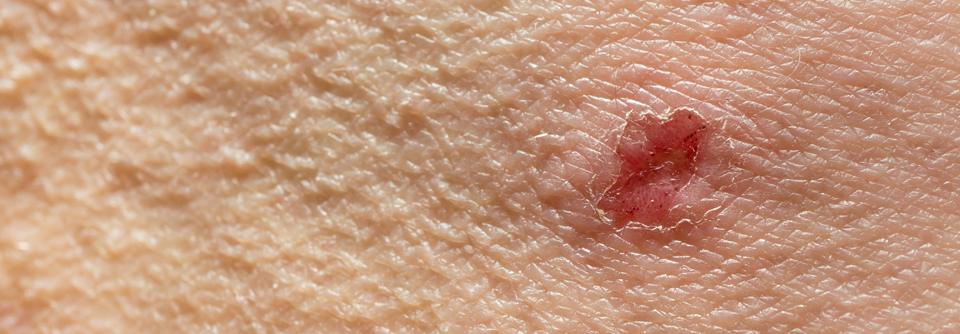

Bei Morbus Crohn kann auch die Haut mitspielen

Beim letzten Follow-up hatte Ustekinumab bei acht Betroffenen eine vollständige Rückbildung der Hautläsionen bewirkt, bei dreien war eine partielle Besserung nachweisbar.

© sebra - stock.adobe.com

Beim letzten Follow-up hatte Ustekinumab bei acht Betroffenen eine vollständige Rückbildung der Hautläsionen bewirkt, bei dreien war eine partielle Besserung nachweisbar.

© sebra - stock.adobe.com

Dabei kann die Hauterkrankung zur gleichen Zeit auftreten wie der intestinale Crohn, sie kann ihm aber auch um Jahre vorausgehen oder sich erst im Verlauf manifestieren. Für den intestinalen Morbus Crohn hat die US-amerikanische FDA Inhibitoren von Interleukin-12/23 bzw. Interleukin-23 zugelassen. Für deren Wirkung bei einem kutanen Crohn-Befall gibt es jedoch nur wenige Daten.

Wichtig zu wissen ist dabei: Die Darmerkrankung benötigt häufig andere Therapien als der Hautbefall, schreibt das Team um Dr. Grace McKay von der Wisconsin School of Medicine and Public Health in Madison. Die Arbeitsgruppe stellt retrospektiv eine Fallserie von 21 Erwachsenen und drei Jugendlichen mit einem klinisch und histologisch gesicherten Morbus Crohn der Haut vor. Bei 19 von 24 Patientinnen und Patienten war ein intestinaler Crohn bekannt, bei drei Betroffenen wurde ursprünglich eine Colitis ulcerosa diagnostiziert, und bei zwei der Hautkranken gab es keine Hinweise auf eine Darmerkrankung.

Zwei Drittel wurden schon vor der hautärztlichen Diagnose mit einem Biologikum behandelt. Auf einen TNFα*-Hemmer sprachen die meisten Erkrankten jedoch nicht an (22/24), sodass ein IL-12/23- bzw. IL-23-Inhibitor angesetzt wurde. Alle erhielten Ustekinumab (Hemmung von IL-12/23) und acht zusätzlich den Integrin-α4β7-Inhibitor Vedolizumab, da bei ihnen die Darmbefunde auf Ustekinumab nicht reagierten und umgekehrt Vedolizumab das Hautbild nicht besserte. Vier Behandelte, die auf Ustekinumab nicht ansprachen, erhielten Risankizumab, einen IL-23-Inhibitor.

Beim letzten Follow-up hatte Ustekinumab bei acht Betroffenen eine vollständige Rückbildung der Hautläsionen bewirkt, bei dreien war eine partielle Besserung nachweisbar. In vier Fällen war das Hautbild unverändert geblieben, und bei drei Behandelten hatte es sich verschlechtert. Laut der Arbeitsgruppe sollte bei einem kutanen Morbus Crohn eine Therapie mit einem IL-12/23- bzw. IL-23-Inhibitor angedacht werden, wenn Anti-TNFα-Hemmer ohne Wirkung bleiben, Kontraindikationen gegen sie vorliegen oder es unter ihnen zu einer paradoxen Reaktion der Hautläsionen kommt.

* Tumornekrosefaktor-α

Quelle: McKay GE et al. JEADV Clin Practice 2025; DOI: 10.1002/jvc2.615

Falls Sie diesen Medizin Cartoon gerne für Ihr nicht-kommerzielles Projekt oder Ihre Arzt-Homepage nutzen möchten, ist dies möglich: Bitte nennen Sie hierzu jeweils als Copyright den Namen des jeweiligen Cartoonisten, sowie die „MedTriX GmbH“ als Quelle und verlinken Sie zu unserer Seite https://www.medical-tribune.de oder direkt zum Cartoon auf dieser Seite. Bei weiteren Fragen, melden Sie sich gerne bei uns (Kontakt).