Beobachten, Antibiotika geben oder operieren?

Dass man bei unkomplizierter Appendizitis ganz auf Antibiotika verzichten kann, legen die Ergebnisse einer finnischen Studie nahe.

© anatoliycherkas – stock.adobe.com

Dass man bei unkomplizierter Appendizitis ganz auf Antibiotika verzichten kann, legen die Ergebnisse einer finnischen Studie nahe.

© anatoliycherkas – stock.adobe.com

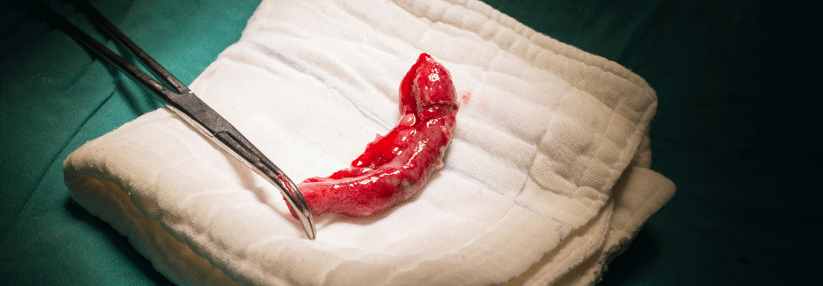

In allen Arbeiten ging der Behandlung zwingend eine CT zum Ausschluss von Perforation, Abszessbildung und Gangrän voraus.

In den meisten Krankenhäusern gehört solch eine Diagnostik aber nicht zum Standard. In der Klinik des Referenten z. B. beurteilt man die „Blinddärme“ nach wie vor anhand von klinischen Symptomen, Laborwerten und Sonografie. Wollte eine Chirurgie den primär konservativen Therapieansatz als standardisiertes Vorgehen etablieren, müsste sie entsprechend der Studien die abdominelle CT integrieren, erklärte der Kollege.

Besser operieren, statt 14 Tage lang Antibiotika zu geben

Für ihn ist noch ein weiteres Argument gegen den nicht-chirurgischen Behandlungsansatz relevant. Dieser sieht eine Antibiotikagabe über bislang 7–14 Tage anstelle einer sehr sicheren OP plus Single-Shot-Antibiose vor. „Ist das für Sie Antibiotic Stewardship?“, fragte Prof. Eckmann sein Auditorium. „Für mich nicht.“

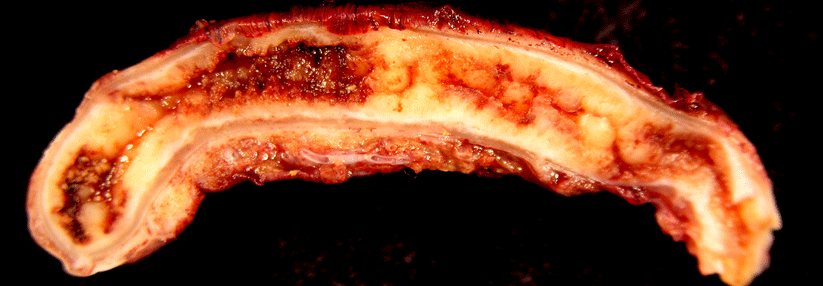

In der CODA-Studie mit insgesamt 1.552 Appendizitispatientinnen und -patienten verglich man das Outcome nach konservativer und chirurgischer Therapie. Im primären Endpunkt, dem Gesundheitszustand nach 30 Tagen, war die Gabe von Antibiotika der Operation zwar nicht unterlegen. Komplikationen traten in der Gruppe der so Behandelten allerdings signifikant häufiger auf (8,1 % vs. 3,5 %, relatives Risiko, RR, 2,28). Für schwerwiegende unerwünschte Ereignisse ergab sich ein RR von 1,29 und für antibiotikaassoziierte Nebenwirkungen von 21,93. Das Prinzip, eine unkomplizierte Appendizitis mit Antibiotika zu behandeln, funktioniert. Aber man kann den Erkrankten damit auch schaden, fasste Prof. Eckmann zusammen. Zudem würden 30–40 % der Patientinnen und Patienten schließlich doch noch appendektomiert.

In leichten Fällen geht’s auch ohne OP und Antibiose

Dass man bei unkomplizierter Appendizitis ganz auf Antibiotika verzichten kann, legen die Ergebnisse einer finnischen Studie nahe. Randomisiert und kontrolliert erhielten 72 Patientinnen und Patienten mit CT-gesicherter, unkomplizierter Wurmfortsatzentzündung entweder intravenös 1 g/d Ertapenem für zwei Tage gefolgt von fünf Tagen oral 500 mg/d Levofloxacin und dreimal 500 mg Metronidazol oder Placebo. In der Verumgruppe wurde der primäre Endpunkt – Rückgang der Symptome oder Entlassung innerhalb von zehn Tagen– in 97 % der Fälle erreicht, in der Placebogruppe in 87 %. Der Unterschied war nicht signifikant, weshalb die Autorinnen und Autoren eine konservative Behandlung ohne Antibiotika für vertretbar halten. Sollten weitere Studien zu dem gleichen Schluss kommen, könnte die therapeutische Zukunft bei unkomplizierter Appendizitis nach Auffassung von Prof. Eckmann so aussehen wie das heutige Vorgehen bei unkomplizierter Divertikulitis: Auf die Antibiotikagabe kann man bei fieberfreien (≤ 38 °C), immunkompetenten Betroffenen ohne CRP-Erhöhung verzichten.

Quelle: 13. Infektiologie-Update-Seminar 2025

Falls Sie diesen Medizin Cartoon gerne für Ihr nicht-kommerzielles Projekt oder Ihre Arzt-Homepage nutzen möchten, ist dies möglich: Bitte nennen Sie hierzu jeweils als Copyright den Namen des jeweiligen Cartoonisten, sowie die „MedTriX GmbH“ als Quelle und verlinken Sie zu unserer Seite https://www.medical-tribune.de oder direkt zum Cartoon auf dieser Seite. Bei weiteren Fragen, melden Sie sich gerne bei uns (Kontakt).