Das hochgefährliche Versteckspiel der Mykoplasmen bei Kindern und Jugendlichen

Der Erreger lässt das Immunsystem extrapulmonal für sich arbeiten und bleibt unerkannt.

© Görhardt T et al. internistische praxis 2016; 57: 209-216; © Mediengruppe Oberfranken – Fachverlage GmbH & Co. KG, Kulmbach

Der Erreger lässt das Immunsystem extrapulmonal für sich arbeiten und bleibt unerkannt.

© Görhardt T et al. internistische praxis 2016; 57: 209-216; © Mediengruppe Oberfranken – Fachverlage GmbH & Co. KG, Kulmbach

Mykoplasma pneumoniae verursacht 20–30 % der Pneumonien im Kindes- und Jugendalter. Die als Tröpfcheninfektion übertragene Erkrankung beginnt nach einer Inkubationszeit von 1–3 Wochen. Der Erreger schädigt direkt das Endothel des Respirationstrakts und erzeugt so eine atypische Pneumonie.

Zudem können Mykoplasmen indirekt mittels immunologischer Phänomene (kreuzreagierende oder autoreakive Antikörper) auch extrapulmonale Organmanifestationen auslösen. Im Kindesalter betreffen diese primär das zentralnervöse System. Die folgenden zwei Fallbeispiele zeigen eindrücklich, wie schwierig sich der Weg zur Diagnose bei einer extrapulmonalen Manifestation gestalten kann.

Fall 1: Ein 14-jähriges Mädchen mit unklarem Fieber und stark reduziertem Allgemeinzustand stellt sich in der Notaufnahme vor. Im Laborbefund fallen eine massiv erhöhte Kreatinkinase (CK; 2 238 U/l) und CK-MB (414 U/l) auf, weshalb man zunächst von einer infektassoziierten Myokarditis ausgeht.

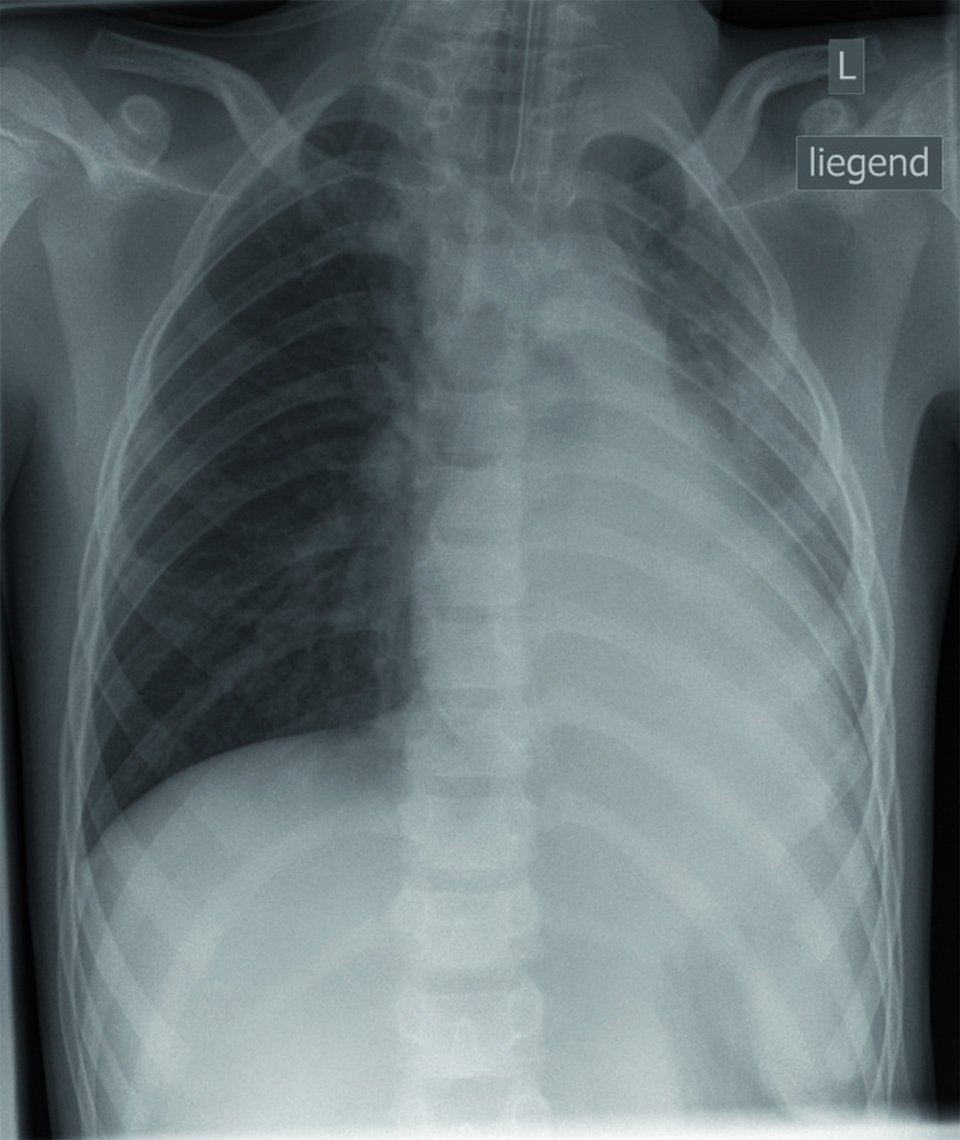

Da die CK-MB-Werte in Verlauf jedoch rückläufig und sowohl Troponin T als auch BNP (B-natriuretisches Peptid) normal sind, verwirft man diese Verdachtsdiagnose wieder. Beim Röntgenthorax deutet eine komplette Verschattung des rechten pulmonalen Oberlappens auf eine Lobärpneumonie hin. Daraufhin beginnt man eine Behandlung mit Cefuroxim und Azithromycin.

Das CRP (C-reaktives Protein) und das Procalcitonin sind zwar zu keinem Zeitpunkt auffällig, dafür sind IgM-Antikörper gegen Mykoplasmen nachweisbar. Nach einem zweiten Zyklus mit Azithromycin kann die Patientin in deutlich gebessertem Allgemeinzustand nach Hause entlassen werden. In der Kontrolluntersuchung zwei Wochen nach Entlassung finden sich stark positive mykoplasmenspezifische IgG-Antikörper als Zeichen einer Serokonversion, was die Diagnose bestätigt.

Gefürchtete Rarität: Guillain-Barré-Syndrom

Fall 2: Ein 9-jähriger Junge wird wegen anhaltendem Erbrechen (20 x/Tag), Durchfall, Fieber (39 °C) und Trinkverweigerung vom Kinderarzt in die Klinik eingewiesen. Diesen Symptomen ist ein Infekt der oberen Atemwege vorausgegangen. Bis auf eine leichte randständige Rötung des Trommelfells ist der Untersuchungsbefund unauffällig.

Am Folgetag verschlechtert sich der Allgemeinzustand zunehmend, sodass der Junge auf die Intensivstation verlegt werden muss. Zudem treten eine aufsteigende Parese der unteren Extremität sowie eine Somnolenz, Dyspnoe und Sekretretention auf, woraufhin er intubiert wird.

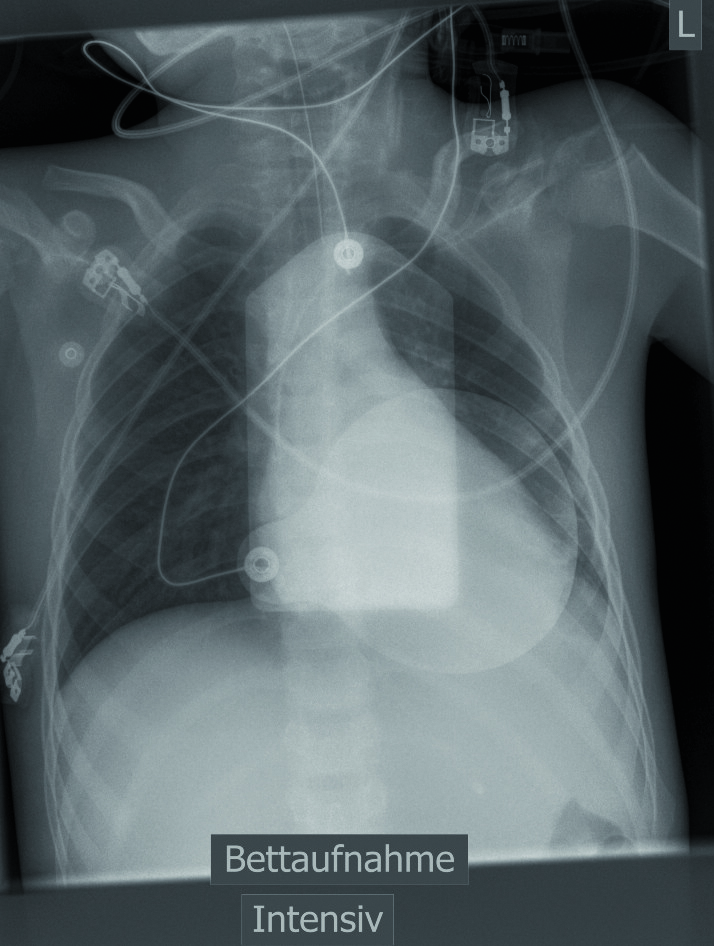

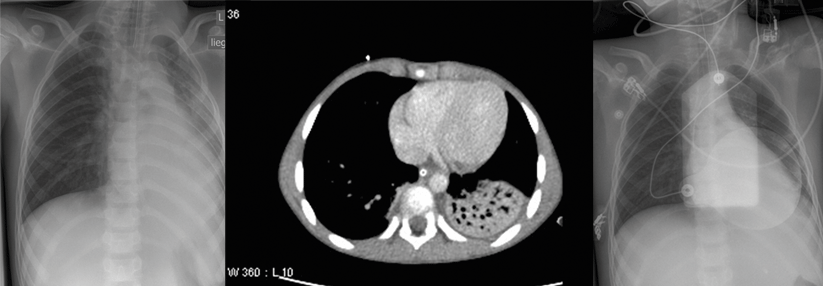

Weder Laborbefund noch bildgebende Diagnostik der Lunge (Abb. 1 und 2) oder Bronchoskopie zeigen einen wegweisenden Befund, der die Klinik erklären könnte. Ein milder CRP-Anstieg (13 mg/l) bzw. eine Leukozytose (31/nl) sprechen nicht für eine bakterielle Sepsis, Lumbalpunktion und Schädel-CT sind ebenfalls unauffällig. Indes verschlechtert sich der Zustand des Jungen immer mehr. Neu auftretende vegetative Dysregulationen erfordern eine Insulin-, Clonidin- und Urapidilgabe. Zudem müssen plötzliche Bradykardien (30/min) und Pausen > 3 Sekunden mit einem externen Schrittmacher (VVI-Pacing, Abb. 3) behandelt werden. Erst bei der dritten Lumbalpunktion am sechsten Tag nach der Aufnahme zeigt sich eine deutliche Erhöhung des Liquoreiweißes (1 309 mg/l). Infolgedessen werden aufgrund des Verdachts auf ein Guillain-Barré-Syndrom eine Methylprednisolonstoßtherapie über fünf Tage und eine Immunglobulingabe über zwei Tage durchgeführt.

Damit bessern sich zwar langsam die vegetativen Symptome, jedoch tritt am zwölften Tag der Behandlung eine Anurie begleitet von Aszites, einem Lungenödem und einem Perikarderguss auf. Durch eine serologische Untersuchung bestätigt sich die Diagnose eines Guillain-Barré-Syndroms. Das Kind wird zur Hämodialyse in die Universitätsklinik verlegt. Daraufhin normalisiert sich sowohl die Nierenfunktion als auch die neurologische und vegetative Dysregulation. Die völlige Genesung erfolgt im Anschluss in einer Rehabilitationsklinik.

Dr. Tatiana Görhardt vom Sana Klinikum Offenbach und ihre Kollegen empfehlen deshalb, bei unklaren potenziell infektiösen Multiorganerkrankungen immer auch an Mykoplasmen zu denken und eine Antibiose zu erwägen.

Diagnostik und Therapie gemäß DGPI*-Empfehlung

- direkter Antikörpernachweis mittels Partikelagglutinationstest, ELISA (Enzyme Linked Immunosorbent Assay), Immunoblot

- DNA-Nachweis in der PCR

- Makrolide bei Kindern < 9 Jahre, Tetrazykline bei Kindern > 9 Jahre,

- Kortikosteroide, Plasmapherese oder i.v. Immunglobuline

Quelle Text und Abb.: Görhardt T et al. internistische praxis 2016; 57: 209-216; © Mediengruppe Oberfranken – Fachverlage GmbH & Co. KG, Kulmbach

Falls Sie diesen Medizin Cartoon gerne für Ihr nicht-kommerzielles Projekt oder Ihre Arzt-Homepage nutzen möchten, ist dies möglich: Bitte nennen Sie hierzu jeweils als Copyright den Namen des jeweiligen Cartoonisten, sowie die „MedTriX GmbH“ als Quelle und verlinken Sie zu unserer Seite https://www.medical-tribune.de oder direkt zum Cartoon auf dieser Seite. Bei weiteren Fragen, melden Sie sich gerne bei uns (Kontakt).