Hämatologische Malignome: Das Infektionsrisiko bei Schwangeren beherrschen

Schwangerschaft und hämatologische Malignome erhöhen das Infektionsrisiko weshalb ein Forschungsteam nun Handlungsempfehlungen liefert .

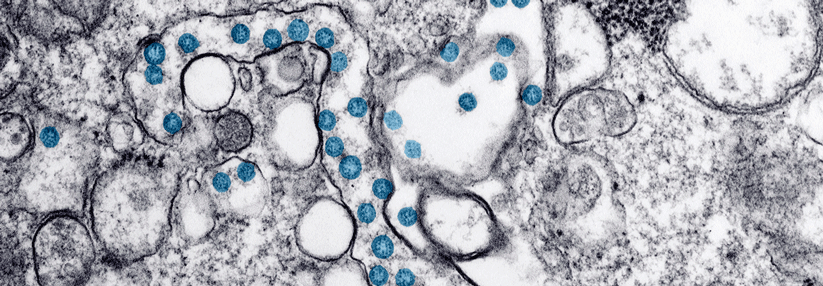

© InfiniteFlow – stock.adobe.com

Schwangerschaft und hämatologische Malignome erhöhen das Infektionsrisiko weshalb ein Forschungsteam nun Handlungsempfehlungen liefert .

© InfiniteFlow – stock.adobe.com

Die Inzidenz hämatologischer Malignome bei Schwangeren beträgt zwischen 4,0 und 15,8 Fällen pro 100.000 Schwangerschaften. Dabei handelt es sich besonders um Hodgkin-Lymphome, akute Leukämien und aggressive Non-Hodgkin-Lymphome. Eine Gravidität alleine geht bereits u. a. mit einer reduzierten zellulären Immunantwort und einer stärkeren Anfälligkeit für Harnwegsinfekte einher. Zudem kann sie Symptome einer Sepsis verschleiern.

Bei Schwangeren mit hämatologischen Malignomen wird diese intrinsische Vulnerabilität dadurch verstärkt, dass sowohl die Erkrankung als auch ihre Behandlung oft mit einer Immunsuppression einhergehen. Dr. Sébastien Gaultier, Cochin Port Royal Universitätsklinikum, Paris, und Kolleg:innen geben einen Überblick, was bei dieser Risikogruppe zu beachten ist.

Präventive Maßnahmen

Präventive Strategien, um Erkrankte mit hämatologischen Malignomen während der Schwangerschaft zu schützen, sollten sich individuell nach Gestationsalter, Umweltexpositionen sowie Natur und Ausmaß der Immunsuppression richten. Grundsätzlich gelten alle protektiven Maßnahmen, die auch für gesunde Schwangere vorgesehen sind. Allerdings gibt es zusätzliche Aspekte zu bedenken (s. Tabelle).

Lebendvakzine sind sowohl bei Schwangeren als auch bei immunsupprimierten Personen kontraindiziert. Hingegen gelten inaktivierte Impfstoffe als sicher. Explizit empfohlen wird die Immunisierung werdender Mütter gegen Pertussis, Influenza, COVID-19 und RSV. Im Falle hämatoonkologischer Erkankungen kommt noch eine Pneumokokken-Impfung hinzu. Die Autor:innen raten, auch die Vakzinierung von Familienmitgliedern zu fördern, um Übertragungsrisiken zu minimieren.

Was tun bei Fieber?

Bei hämatoonkologischen Erkrankten, die ein Kind erwarten, sollten Behandelnde jedes Fieber als potenziell infektionsbedingt ansehen, bis das Gegenteil erwiesen ist. Die primäre Abklärung erfolgt möglichst in einem Krankenhaus, bei drohender Frühgeburt in einem Zentrum der Tertiärversorgung mit entsprechenden Einrichtungen.

Während der initialen Abklärung eines Fiebers sollten Ärzt:innen priorisieren, um lebensbedrohliche Komplikationen wie Sepsis, neutropenisches Fieber und intrauterine Infektionen auszuschließen. Dazu gehören immer Blut- und Urinproben sowie ein Vaginalabstrich. Die mikrobiellen Untersuchungen sollten klinische Befunde und Umweltexpositionen, aber auch hämatologische Faktoren wie die Dauer der Neutropenie und die Verwendung einer antifungalen Prophylaxe berücksichtigen.

Bildgebende Untersuchungen erfolgen möglichst erst nach multidisziplinärer Abwägung. Ultraschall und eine Low-Dose-CT des Brustkorbs gelten während aller Trimester als unbedenklich, ebenso eine MRT mit 1,5 Tesla. Auch eine niedrig dosierte CT des Bauchraums ist möglich, sofern eine klinische Indikation besteht. Jodhaltige Kontrastmittel stellen kein Problem dar, aber gadolinumhaltige Kontastmittel sind zu vermeiden.

Besteht eine Körpertemperatur über 38,3 °C (oder mindestens 38 °C für mehr als eine Stunde) und gleichzeitig eine Neutropenie (< 500 x 109 Zellen/ml) raten die Ärzt:innen zu einer direkten Hospitalisierung. Dort sollte eine mikrobiologische Abklärung (inkl. Urin- und Blutkultur) erfolgen und so schnell wie möglich eine Behandlung mit Breitspektrum-Antibiotika beginnen. Erste Wahl ist hier Piperacillin-Tazobactam, bei einer Breitspektrum-Antibiose in den vergangenen drei Monaten oder einer Kolonisierung mit ESBL-E* stattdessen Meropenem.

Prophylaxe und Vorsichtsmaßnahmen

| spezifisch für hämatologisch erkrankte Schwangere | |

| febrile Neutropenie | G-CSF gemäß Standardindikationen |

| Hypogammaglobulinämie | i. v. Immunglobuline gemäß Standardindikation (Dosis im dritten Trimester um 10–50 % erhöhen) |

| Pneumocystis jirovecii | Cotrimoxazol mit Folsäure (im ersten Trimester vermeiden!); Alternativen: Atovaquon, Pentamidin als Aerosol |

| Invasive Pilzinfektionen | Liposomales Amphotericin B als Aerosol; Alternativen: systemisches Amphotericin B oder preemptive Überwachung; Umgebungsmaßnahmen wie HEPA-Filter bei besonderem Risiko möglich |

| HBV-Reaktivierung | Tenofovir; neonatale Sero-Vakzinierung, wenn Mutter HbS-positiv; wenn HbS-negativ: Überwachung oder prophylaktische Behandlung (bei Risikotherapien wie CD20-Antikörper oder CAR-T-Zell-Therapien) |

| CMV-Infektion/Reaktivierung | PCR-Monitoring bei Seropositivität und hohem Risiko; bei seronegativen Schwangeren Kontakt mit Körperflüssigkeiten von Kindern und infizierte Blutprodukte meiden |

| HIV | sofortige antiretrovirale Therapie gemäß Leitlinien; Vorsicht mit Proteaseinhibitoren! |

| Allgemeine Empfehlungen | |

| Listeria monocytogenes | Rohmilchprodukte, mangelhaft gegartes Fleich und Fertigessen meiden |

| Gruppe-B-Streptokokken | Vaginalabstrich in der 36.–38. SSW |

| Harnwegsinfekte | Monatliche Urinkultur, um asymptomatische Bakteriurie nachzuweisen; ggf. Systemtherapie |

| andere Bakterien | Impfung gegen Bordatella pertussis und Streptococcus pneumoniae |

| Toxoplasma gondii | Monatliche PCR-Überwachung seropositiver Schwangerer mit Immunsuppression durch Krankheit oder Therapie |

| HSV/VZV | Valaciclovir ab Woche 36 bei Personen mit rezidivierendem Genitalherpes oder früher, falls hämatologisch indiziert, Kaiserschnitt bei primärem Genitalherpes zum Geburtszeitpunkt; VZV-spezifische Immunglobuline innerhalb von zehn Tagen nach Exposition |

| Influenza | Vakzinierung in jedem Trimester möglich; Oseltamivir innerhalb von 48 h ab Symptombeginn |

| COVID-19 | Vakzinierung in jedem Trimester möglich; Nirmatrelvir/Ritonavir innerhalb von fünf Tagen |

| andere Viren | Polyklonale Immunglobuline innerhalb von sechs Tagen nach Masernkontakt; wenn möglich bei seronegativen Schwangeren Blutprodukte ohne Hepatitis E und Parvovirus B19 verwenden |

Infektionsmanagement

Grundsätzlich gelten die selben Grundprinzipien wie bei nicht-schwangeren hämatologischen Patient:innen. Dazu zählt eine frühe empirische Therapie, die sich an der mutmaßlichen Infektionsquelle, den wahrscheinlichsten Erregern, lokalen Resistenzmustern und dem Neutropeniestatus orientiert. Während einer Schwangerschaft sollte man allerdings bei jedem Fieber ungeklärter Genese sofort eine Antibiose beginnen, die Listerieninfektionen abdeckt. Erste Wahl sind Penicilline und Carbapeneme. Bleibt eine anderweitige Diagnose aus, sollten Ärzt:innen diese mindestens sieben Tage fortsetzen.

Die initiale antimikrobielle Behandlung sollte ein breites Spektrum an grampositiven und -negativen sowie aeroben und anaeroben Keimen abdecken. Das Team bevorzugt die kontinuierliche Infusion von Beta-Laktamen mit hoher Initialdosis. Auch ist ein therapeutisches Drug-Monitoring angeraten. Bei invasiven Pilzinfektionen in der Schwangerschaft bleibt wiederum liposomales Amphotericin B das bevorzugte Antiinfektivum.

Verdacht auf Sepsis

Schwangerschaftsbedingte physiologische Veränderungen können Symptome einer Sepsis maskieren und die gängigen Scores scheinen nur bedingt aussagekräftig. Zudem erschweren hämatologische Komplikationen wie Gerinnungsstörungen oder Thrombozytopenien die Beurteilung potenziell weiter. Screeningtools wie der omqSOFA wurden speziell für Schwangere entwickelt, ihr klinischer Nutzen aber noch nicht validiert. Behandelnde sollten demzufolge besonders auf frühe klinische Anzeichen wie Tachypnoe achten. Im Fall von Schwangeren mit hämatologischen Malignomen bezeichnen die Autor:innen es als essenziell, dass eine frühzeitige multidisziplinäre Beurteilung erfolgt, möglichst unter Beteiligung von Hämatologie, Geburtshilfe, Intensivmedizin, Anästhesiologie, Mikrobiologie und Pädiatrie.

Das primäre Ziel besteht darin, den mütterlichen Kreislauf hämodynamisch zu stabilisieren, durch Supportivmaßnahmen, eine frühzeitige effektive antimikrobielle Therapie und Herdkontrolle. Den medianen arteriellen Druck sollten die Behandelnden möglichst bei > 65 mmHg halten. Eine frühzeitige Einleitung der Geburt kommt bei intrauterinen Infektionen infrage, bei Herzstillstand oder Atemversagen nach Intubation ein Notkaiserschnitt. Eine mütterliche Sepsis für sich genommen ist aber kein Grund für eine sofortige Entbindung.

* extended spectrum β-lactamase producing enterobacteria

Quelle:

Gaultier S et al. Lancet Haemat 2025; DOI: 10.1016/S2352-3026(25)00165-6

Falls Sie diesen Medizin Cartoon gerne für Ihr nicht-kommerzielles Projekt oder Ihre Arzt-Homepage nutzen möchten, ist dies möglich: Bitte nennen Sie hierzu jeweils als Copyright den Namen des jeweiligen Cartoonisten, sowie die „MedTriX GmbH“ als Quelle und verlinken Sie zu unserer Seite https://www.medical-tribune.de oder direkt zum Cartoon auf dieser Seite. Bei weiteren Fragen, melden Sie sich gerne bei uns (Kontakt).