Das Potenzial nutzen

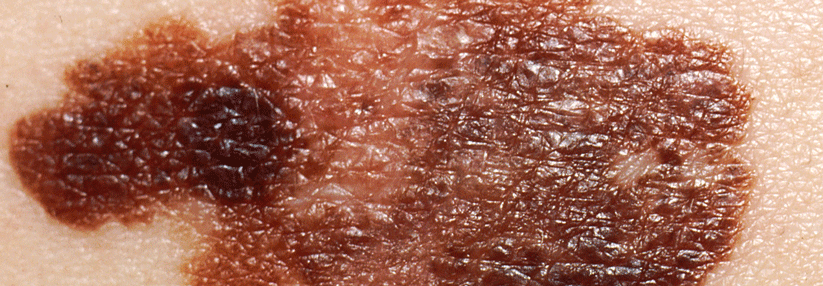

Eine intraläsionale Therapie ist eine vielversprechende Alternative bei nicht-metastasiertem Hautkrebs.

© miya227 – stock.adobe.com

Eine intraläsionale Therapie ist eine vielversprechende Alternative bei nicht-metastasiertem Hautkrebs.

© miya227 – stock.adobe.com

Eine intraläsionale Therapie (IL), etwa mit Antikörpern, onkolytischen Viren, viralen Vektoren, Antikörper-Zytokin-Konjugaten oder zielgerichteten Therapien in Form einer Antisense-Signalblockade werde bei verschiedenen Hautkrebsentitäten geprüft, berichtete Prof. Dr. Michael Migden vom MD Anderson Cancer Center, Houston. Dabei komme IL allein, aber teilweise auch in Kombination mit einer intravenösen Therapie, z. B. mit Checkpoint-Inhibitoren (ICI), zum Einsatz.

Im Phase-1-Setting seien mit intraläsional verabreichtem, neoadjuvantem Cemiplimab wöchentlich über zwölf Wochen beim Plattenepithelkarzinom und Basalzellkarzinom Gesamtansprechraten und pathologische Komplettremissionen von jeweils 75 % erreicht worden, so der Experte. In der aktuell rekrutierenden Phase-3-Studie CLEAR CSCC evaluiere man intraläsionales Cemiplimab gefolgt von OP vs. primäre OP beim frühen CSCC.

Vielversprechende erste Daten lieferte laut Prof. Migden auch die Phase-1b/2-Studie ARTACUS, die die onkolytische Immuntherapie mit RP1 (Herpes-simplex-Virus[HSV]-1, das GM-CSF und fusioniertes Glykoprotein GALV-GP R- exprimiert) bei organtransplantierten Erkrankten mit fortgeschrittenen Hautmalignomen, primär CSCC, prüft. RP1 als Monotherapie zeigte eine vielversprechende Antitumoraktivität (ORR 35 %; 22 % CR) und wurde gut vertragen. Im Vorfeld hatte die IGNYTE-Studie bereits tiefe und anhaltende Remissionen für intratumorales RP1 bei nicht-organtransplantierten Erkrankten mit fortgeschrittenem Hautkrebs zusammen mit systemischem Nivolumab gezeigt. Positive Phase-2-Daten liegen laut Prof. Migden auch für den intraläsional applizierten, für Interferon-g kodierenden Adenovirus-Vektor SP-002 beim BCC vor, der zusammen mit einem systemisch verabreichten Hedgehog-Inhibitor gegeben wurde.

Nicht nur für das Melanom

Prof. Höller machte sich dafür stark, das Potenzial von intraläsionalen Therapien in der Neoadjuvanz Hautkrebsentitäten jenseits des Melanoms zugänglich zu machen. Da diese Tumoren ein niedrigeres metastatisches Potenzial aufwiesen, werde die Bedeutung eines lokalen Ansprechens aufgewertet. Die Phase-2-Studie neo-BCC mit Cemiplimab beim BCC bestätigt laut dem Experten, dass die neoadjuvante IL beim Nicht-Melanom-Hautkrebs ein großes Potenzial hat. Ein solcher Ansatz könne auch dazu beitragen, gerade in der älteren Population Nebenwirkungen einer systemischen Therapie zu vermeiden.

Daromun vor EU-Zulassung

Am weitesten in der klinischen Entwicklung fortgeschritten und kurz vor der EU-Zulassung beim lokal fortgeschrittenen Melanom stehend ist das intraläsional verabreichte Daromun, eine synergistisch wirkende Kombination der Immunzytokine L19IL2 und L19TNF, so der Referent. In einer Phase-3-Studie, vorgestellt bei der letztjährigen ASCO-Jahrestagung, hatte die sehr gut verträgliche Medikation beim lokal fortgeschrittenen Melanom einen signifikanten, klinisch relevanten Benefit im ereignisfreien Überleben (RFS) gegenüber reiner OP gezeigt – mit einer Risikoreduktion um 41 %. Weitere Phase-2-Studien laufen beim Melanom in Kombination mit systemischen ICI nach ICI-Versagen sowie als Monotherapie bei lokal fortgeschrittenen BCC und anderen Hautkrebsentitäten.

Neben Daromun habe auch der neoadjuvante Einsatz der onkolytischen Immuntherapie mit dem modifizierten HSV-1 Talimogen-Laherparepvec (T-VEC) einen Langzeitbenefit für Erkrankte mit resezierbarem Melanom im Stadium IIB–IVM1A gezeigt, ergänzte Prof. Dr. Christoph Höller, Medizinische Universität Wien. Die Frage, ob intraläsionale neoadjuvante Ansätze damit bei allen Betroffenen in diesem Setting eingesetzt werden sollten, beantwortete der Experte allerdings mit Nein. Angesichts in Kürze zu erwartender effektiver und leicht zu verabreichender neoadjuvanter systemischer Therapien – explizit wurde die NADINA-Studie mit Nivolumab/Ipilimumab genannt – sieht Prof. Höller als Zielpopulation für IL vor allem Melanomerkrankte, die keine ICI erhalten können (organtransplantiert, immunsupprimiert, unfit) sowie jene, die verfügbare ICI-basierte Therapien auch über die Adjuvanz hinaus durchlaufen haben.

Quelle:

Migden M, Höller C. 21st EADO Congress; Symposium SY08

Falls Sie diesen Medizin Cartoon gerne für Ihr nicht-kommerzielles Projekt oder Ihre Arzt-Homepage nutzen möchten, ist dies möglich: Bitte nennen Sie hierzu jeweils als Copyright den Namen des jeweiligen Cartoonisten, sowie die „MedTriX GmbH“ als Quelle und verlinken Sie zu unserer Seite https://www.medical-tribune.de oder direkt zum Cartoon auf dieser Seite. Bei weiteren Fragen, melden Sie sich gerne bei uns (Kontakt).