Eine schonendere Behandlung möglich?

Die Standardtherapie mit Induktionschemotherapie und Radiochemotherapie ist verträglich, wird aber von Experten kritisch gesehen.

© artacet – stock.adobe.com

Die Standardtherapie mit Induktionschemotherapie und Radiochemotherapie ist verträglich, wird aber von Experten kritisch gesehen.

© artacet – stock.adobe.com

Die intensive Behandlung des lokoregional fortgeschrittenen Nasopharynxkarzinoms mittels Induktionschemotherapie gefolgt von einer konkurrenten Radiochemotherapie birgt ein erhebliches Nebenwirkungspotenzial, berichtet ein Team um Dr. Fen Xue vom Fudan University Shanghai Cancer Center in Shanghai.1 Im Rahmen einer an sechs Zentren in China durchgeführten Nichtunterlegenheitsstudie verglich es die etablierte Strategie mit einer sequenziellen Therapiefolge.

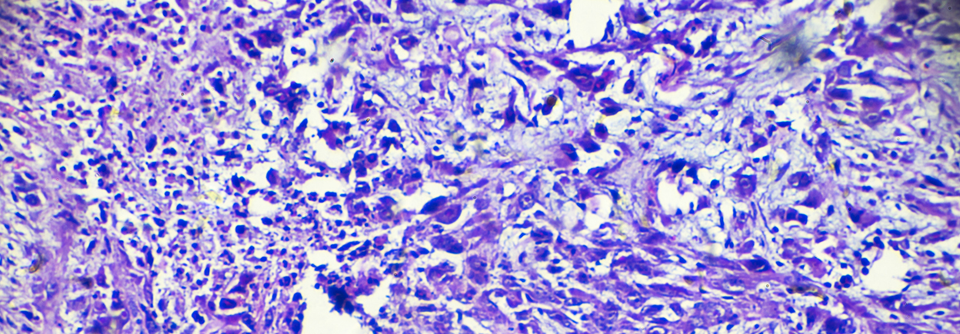

An der Phase-3-Untersuchung nahmen zwischen 2018 und 2021 420 Patient:innen mit einem Nasopharynxkarzinom im Stadium III bis IVA teil. Die Hälfte absolvierte eine konventionelle Behandlung: Zwei Zyklen Induktionschemotherapie mit Gemcitabin und Cisplatin (Gem/Cis), gefolgt von einer Radiatio mit begleitender Cisplatin-Gabe. Die andere Hälfte der Erkrankten erhielt nach zwei Zyklen Gemcitabin/Cisplatin-Induktion eine Bestrahlung und erst im Anschluss daran weitere zwei Zyklen adjuvantes Gem/Cis.

Nach einem medianen Follow-up von 50 Monaten stellten die Forschenden die Nichtunterlegenheit der sequenziellen Herangehensweise fest: Der Anteil derjenigen, die drei Jahre ohne Therapieversagen überlebten, betrug gemäß Intention-to-Treat-Analyse im Interventionsarm 83,7 % und im Standardtherapiearm 79,5 % (HR 0,77; 95%-KI 0,50–1,19; p = 0,24). Bezüglich des Drei-Jahres-OS sowie des Überlebens ohne lokoregionalem bzw. distantem Therapieversagen unterschieden sich die beiden Studienarme ebenfalls nicht signifikant.

Therapieverträglichkeit und Kritik

Dritt- oder viertgradige akute nicht-hämatologische unerwünschte Ereignisse beobachteten die Forschenden bei sequenzieller Therapiefolge deutlich seltener. Dazu zählten akute Mukositis (29,0 % vs. 41,9 %), Übelkeit (9,5 % vs. 18,1 %) und Erbrechen (3,8 % vs. 9,5 %). Auch in Bezug auf Nebenwirkungen vom Grad 3/4 während der Radiatio hatte diese Strategie signifikante Vorteile (34,8 % vs. 58,6 %). Hinsichtlich der Rate von Spättoxizitäten unterschieden sich die beiden Gruppen jedoch nicht (84,3 % vs. 86,7 %).

Dr. Alisa Rybkin von der Yale School of Medicine in New Haven und zwei weitere Forschende sehen die Studienergebnisse dagegen kritisch.2 Beispielsweise bemängeln sie das statistische Design und bezweifeln die Belastbarkeit der Nichtunterlegenheits-Schlussfolgerung.

Weiterhin beanstanden sie, dass in beiden Studienarmen nur zwei statt, wie gegenwärtig empfohlen, drei Zyklen der Induktionschemotherapie verabreicht wurden. Zudem erhielten die Teilnehmenden beider Gruppen eine geringe kumulative Cisplatin-Dosis. Ein zusätzliches Problem sehen sie in der langen Behandlungsdauer im sequenziellen Therapiearm: 24 Wochen stellten in der Praxis eine Belastung für Betroffene dar. Zum Vergleich: In der Kontrollgruppe betrug die Therapiedauer nur 14 Wochen.

Die vorgestellte Sequenzstrategie sei noch nicht reif für die Klinik, unterstreichen die Kommentierenden abschließend. Sie halten biomarkerbasierte Ansätze sowie den Einsatz von Checkpoint-Inhibitoren für vielversprechend.

Quelle:

1. Xue F et al. JAMA Oncol 2025; DOI: 10.1001/jamaoncol.2025.2191

2. Rybkin A et al. JAMA Oncol 2025; DOI: 10.1001/jamaoncol.2025.2171

Falls Sie diesen Medizin Cartoon gerne für Ihr nicht-kommerzielles Projekt oder Ihre Arzt-Homepage nutzen möchten, ist dies möglich: Bitte nennen Sie hierzu jeweils als Copyright den Namen des jeweiligen Cartoonisten, sowie die „MedTriX GmbH“ als Quelle und verlinken Sie zu unserer Seite https://www.medical-tribune.de oder direkt zum Cartoon auf dieser Seite. Bei weiteren Fragen, melden Sie sich gerne bei uns (Kontakt).