Harnsteine: Wie viel Diagnostik und Therapie?

Die steigenden Urolithiasis-Raten haben einerseits mit immer besseren Ultraschalltechniken zu tun, andererseits spielen zunehmende Fehlernährung, Adipositas und das metabolische Syndrom eine Rolle, erklärte Professor Dr. Thomas Knoll von der Urologischen Klinik am Klinikum Sindelfingen auf dem Kongress der Deutschen Gesellschaft für Urologie in Dresden.

Abwarten? Niemals ohne Kontrolle!

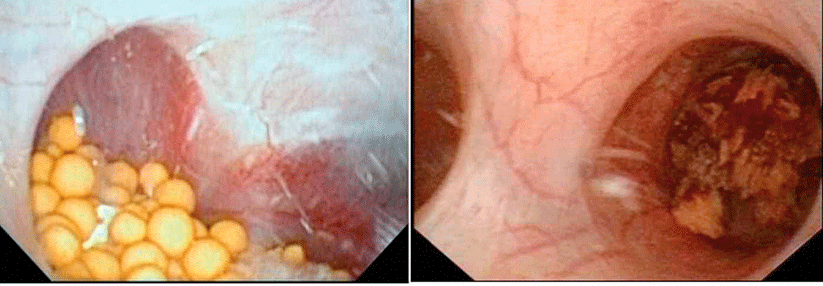

Bei Patienten mit akutem Flankenschmerz und Stein im Nierenkelchsystem oder in den ableitenden Harnwegen hat man auch nach der neuen S2-Leitlinie drei Möglichkeiten. Man kann abwarten, bis der Stein von selbst abgeht („watchful waiting“), den Stein mittels Stoßwellen zertrümmern (ESWL) oder mit invasiveren Verfahren wie PCNL (perkutane Nephrolithotomie) oder URS (Ureterorenoskopie) entfernen.

Entscheidet man sich bei beherrschbarer Symptomatik und kleinerem Stein zum Abwarten, muss der Patient weiter beobachtet werden, um Komplikationen wie Sepsis oder Niereninsuffizienz frühzeitig zu erkennen. Alpha-Rezeptoren-Blocker können den Steinabgang beschleunigen. Wichtig ist, dass der Patient den Stein für die weitere Analyse möglichst mit einem Sieb auffängt.

Bei größeren Steinen kommen ESWL und PCNL/URS zum Einsatz. Die Wahl des Verfahrens hängt von der Lokalisation und der Größe des Konkrements ab. In den letzten Jahren ist ein Trend weg von den Stoßwellen hin zu invasiven Verfahren zu beobachteten, sagte Prof. Knoll. Eine Rolle könnten hierbei die zunehmende „Miniaturisierung“ der invasiven Eingriffe spielen. Ist der Stein entfernt, steht man vor dem nächsten Problem. Bei 42 % der Patienten bleibt es nicht bei einer einmaligen Episode und ein Viertel der Patienten erleidet mehr als zwei oder drei Rezidive, so Dr. Michael Straub von der Urologischen Klinik und Poliklinik im Klinikum rechts der Isar in München. Um das Risiko abzuschätzen, sollte die Steinzusammensetzung nach Möglichkeit analysiert werden und eine Basisdiagnostik erfolgen.

Fürs Basisprogramm reicht Urinstix

Bei der klinischen Untersuchung werden Harntraktobstruktionen ausgeschlossen. Im Labor lassen sich metabolische oder organische Störungen wie Niereninsuffizienz, Hyperparathyreoidismus oder Hyperkalzämie aufdecken. Für die Urinuntersuchung reicht zunächst ein Stäbchentest auf Erythrozyten, Leukozyten, Nitrit und pH, außerdem wird das spezifische Gewicht bestimmt. Bei positiven Infektzeichen wird eine Urinkultur zum Keimnachweis angelegt.

Bei drei Vierteln der Patienten erweist sich bei dieser Basisdiagnostik das Risiko als niedrig. Hier ist eine weitere Diagnostik oder spezifische Metaphylaxe nicht erforderlich. Den Patienten wird empfohlen, viel zu trinken (zwei bis drei Liter täglich, gleichmäßig verteilt), sich ausgewogen und fleischarm zu ernähren, sich viel zu bewegen und Übergewicht abzubauen.

Bei den Übrigen lassen sich Risikofaktoren für ein Steinrezidiv oder ungünstigen Verlauf eruieren. Dies können genetische Faktoren (z.B. bei Cystinsteinen), Grunderkrankungen (z.B. Hyperparathyreoidismus, Malabsorption bei chronischen Darmerkrankungen), Einzelnieren oder Nephrokalzinose, spezielle Steinarten (z.B. Harnsäure- oder Infektsteine), bilaterale Steine oder Restfragmente sein. Patienten, die bereits mehr als zwei Rezidive innerhalb von drei Jahren hatten, sowie Kinder und Jugendliche werden immer zur Hochrisikogruppe gezählt.

Rezidivprophylaxe immer wieder überprüfen

Für jede Steinzusammensetzung findet man in der neuen S2-Leitlinie zur Urolithiasis einen diagnostische Algorithmus für Risikopatienten und Empfehlungen für eine spezifische Metaphylaxe. „Keinesfalls sollte man den Patienten aber auf eine Metaphylaxe einstellen und dann zehn bis 15 Jahre laufen lassen“, betonte Dr. Straub. Vielmehr muss regelmäßig überprüft werden, ob die festgestellten Risikofaktoren im Verlauf noch Bestand haben.

Zeichen für ein hohes Steinrisiko:

- mehr als 3 Steine in 3 Jahren

- Infektstein

- Harnsäure-/Uratstein (Gicht)

- Kinder und Jugendliche

- genetische Ursache, z.B. Cystinurie

- Brushitsteinbildung (Kalziumphosphatsteine ohne Assoziation mit Harnwegsinfekten)

- Hyperparathyreoidismus

- gastrointestinale Erkrankungen (CED, Malabsorption)

- Einzelniere

- residuale Steinfragmente

- Nephrokalzinose

- bilaterale große Steinmasse

- positive Familienanamnese

Falls Sie diesen Medizin Cartoon gerne für Ihr nicht-kommerzielles Projekt oder Ihre Arzt-Homepage nutzen möchten, ist dies möglich: Bitte nennen Sie hierzu jeweils als Copyright den Namen des jeweiligen Cartoonisten, sowie die „MedTriX GmbH“ als Quelle und verlinken Sie zu unserer Seite https://www.medical-tribune.de oder direkt zum Cartoon auf dieser Seite. Bei weiteren Fragen, melden Sie sich gerne bei uns (Kontakt).