IMS-IMWG-Definition wurde kürzlich überarbeitet

Laut den überarbeiteten IMS-IMWG-Kriterien wird ein Hochrisikomyelom durch vier Kombinationen sowie Frailty, funktionelles Risiko und Tumorzellen definiert.

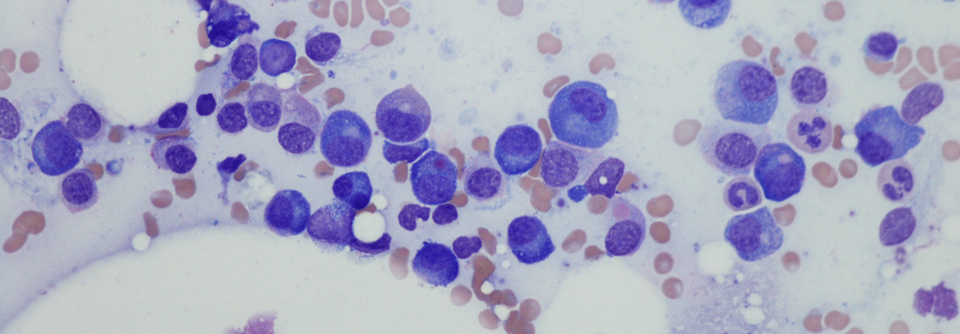

© Toowongsa – stock.adobe.com

Laut den überarbeiteten IMS-IMWG-Kriterien wird ein Hochrisikomyelom durch vier Kombinationen sowie Frailty, funktionelles Risiko und Tumorzellen definiert.

© Toowongsa – stock.adobe.com

Zurzeit gibt es keine Standarddefinition für das Hochrisikomyelom. „Wir wissen aber, dass das ISS-Krankheitsstadium, die LDH-Konzentrationen, Deletionen von 17p, Translokationen 4;14 und 1q21-Gewinn den größten Einfluss auf PFS und OS haben“, informierte Prof. Dr. Dr. Suzanne Lentzsch, Columbia University Irving Medical Center. Erst kürzlich publizierten die International Myeloma Society (IMS) und die International Myeloma Working Group (IMWG) eine neue Risikodefinition (s. Kasten). Die Referentin ging auf diese und weitere Faktoren ein, die für die Charakterisierung eines Hochrisikomyeloms zu berücksichtigen sind.

Genetische Aberrationen

Das Hochrisikomyelom ist mit zahlreichen genetischen Aberrationen assoziiert (s. Tabelle). Deren Anzahl scheint dabei für die Prognose bedeutsam: In einer Analyse von 12.000 Patient:innen, deren Daten aus verschiedenen Phase-2-Studien stammten, lebten diejenigen mit zwei zytogenetischen Hochrisikoaberrationen am kürzesten. Eine MRD-Negativität kann dabei nur teilweise den negativen Einfluss der Alterationen „ausgleichen“, erläuterte die Expertin. „Wenn Sie eine Entscheidung treffen wollen, wie Sie ihre Patient:innen behandeln, müssen Sie immer den MRD-Status und zusätzlich die Hochrisikozytogenetik berücksichtigen!“

Das Next-Generation-Sequencing (NGS) könne dabei die Granularität erhöhen. Als Beispiel nannte die Referentin t(4;14): Je nachdem, wo der DNA-Strangbruch entsteht, unterscheidet sich das OS signifikant. Die Bruchpunkte könne man aber nicht mit der routinemäßig durchgeführten FISH erkennen.

Auch das Genexpressionsprofil spiele eine Rolle, da sich 10–15 % der Hochrisikoerkrankten nur dadurch identifizieren lassen. Und: Die Expressionsdaten haben zusätzlich zur Double-Hit-Zytogenetik einen prognostischen Wert. „Die Addition von Personen mit Hochrisikogenexpression führt zu einer besseren Trennung und Identifizierung in der Gruppe der Hochrisikopatient:innen“, so Prof. Lentzsch. Für Menschen mit Brustkrebs sei eine RNA-Testung bereits Standard. Die Referentin betonte, dass dies auch beim neu diagnostizierten Multiplen Myelom eingeführt werden sollte.

Relativ neu ist das IRMMa*-Modell, das auf NGS basiert und Künstliche Intelligenz nutzt, um das individuelle Risiko zu ermitteln. Mit einbezogen werden klinische, demografische und ethnische Daten sowie Therapien, Genomik und Genexpressionsprofile. IRMMa verbesserte nicht nur bereits existierende prognostische Tools, sondern identifizierte zwölf distinkte Subtypen, d. h. genomische Cluster.

Neue Definition seit 2025

Die IMS-IMWG definiert ein Hochrisikomyelom seit Kurzem mit vier möglichen Gruppen:

- t(4;14) oder t(14;16) oder t(14;20) mit 1q+ und/oder del(1p32) oder

- monoallelische del(1p32) mit 1q+ oder biallelische del(1p32) oder

- del(17p) in mindestens 20 % der Zellen und/oder TP53-Mutation oder

- β2-Mikroglobulin > 5,5, aber nur bei normalem Kreatininspiegel

Funktionelles Risiko

Neben den genetischen Alterationen gibt es weitere Faktoren, die man berücksichtigen sollte. Dazu gehört unter anderem das funktionelle Hochrisiko: Dabei handelt es sich um Patient:innen mit frühem Rezidiv, also innerhalb von zwei Jahren der Therapie oder weniger als 18 Monate nach Stammzelltransplantation. Personen mit einem Rückfall innerhalb von zwölf Monaten haben eine signifikant schlechtere Prognose als diejenigen, bei denen das Rezidiv später auftritt. Das Problem des funktionellen Risikos: Die Gruppe sei sehr heterogen, „und wir wissen immer noch nicht, wie wir die Patient:innen am besten behandeln: Mit einer kontinuierlichen Therapie oder einer einmaligen Behandlung“, monierte die Kollegin.

Alter, Frailty, Bildgebung

Bekanntermaßen spielen auch Alter und Frailty sowie Abnormalitäten in der Bildgebung eine Rolle. So haben Erkrankte, die vor der Therapie PET-negativ sind, ein besseres Outcome als die PET-positiven – egal, welches Regime sie erhielten. Zudem ist das Vorliegen eines extramedullären Myeloms ein Indikator für eine schlechte Prognose, mit einem Fünf-Jahres-OS nach Transplantation von 31 % vs. 59 %. Darüber hinaus korreliert die MRD im Knochenmark mit dem Überleben.

Zytogenetik des Hochrisikomyeloms

| Alteration | Wirkung |

|---|---|

| t(14;16) | resultiert in der Überexpression des Transkriptionsfaktors c-maf, was eine Myelomproliferation und eine Adhäsion an das Knochenmarkstroma induziert; die Aberration ist mit einem kürzeren OS assoziiert, aber potenziell nur in Anwesenheit bestimmter weiterer zytogenetischer Abnormalitäten wie del(17p) und gain(1q) |

| t(14;20) | verursacht eine Überexpression des Transkriptionsfaktors MAFB, der Proliferation und anti-apoptotische Signale stimuliert; Patient:innen mit t(14;16) und t(14;20) haben ein ähnliches PFS und OS |

| t(4;14) | fördert die Überexpression von NSD2; verkürzt das ereignisfreie Überleben (EFS) und das OS |

| del(17p) | assoziiert mit dem Verlust des Tumorsuppressors TP53, was zu einer Deregulation von DNA-Reparatur und Apoptose führt; verkürzt EFS und OS |

| del(1p) | eliminiert kritische Zellzyklus-Checkpoints und ein normales Apoptose-Signaling; verkürzt das OS |

| 1q-Aberrationen | Gewinn bzw. Amplifikation führt zur Hochregulation der Cyclin-abhängigen Kinase CKS1B und dem Histonacetyltransferaseinhibitor ANP32E; verkürzt das OS; ab vier Kopien verschlechtert sich die Prognose weiter |

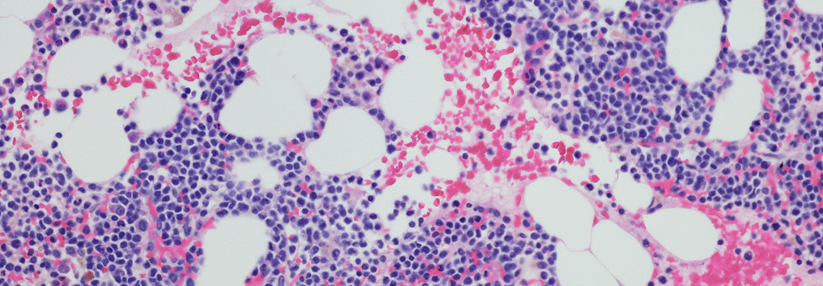

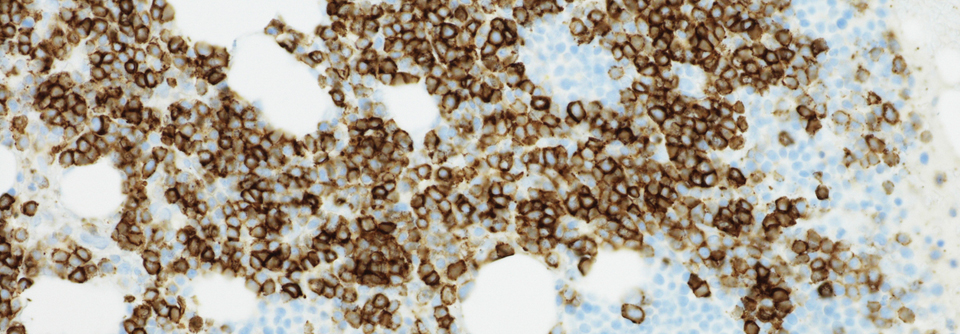

Prognostische Rolle von CTC

Zirkulierende Tumorzellen (CTC) stellen ein potenzielles zugängliches Surrogat für die Tumorlast und Verbreitung der Erkrankung dar, erläuterte Prof. Lentzsch. Je mehr CTC vorliegen, desto höher ist das Risiko einer Krankheitsprogression. Studien deuten darauf hin, dass CTC vor der Therapie mit einem geringeren PFS und tendenziell kürzeren OS einhergehen.

Sie sind zudem ein Indikator für eine periphere Resterkrankung (PRD) nach der Therapie. Eine PRD-Negativität, aber MRD-Positivität beschreibe eine neue Subpopulation von Patient:innen, so die Referentin. Das progressionsfreie Überleben fällt in der Gruppe der doppelt Negativen deutlich länger aus als bei Personen mit PRD-/MRD+ und PRD+/MRD+ – Letztere hatten dabei das kürzeste PFS.

* Individualized Risk Model for Multiple Myeloma

Quelle:

Lentzsch S. EHA 2025; Vortrag: „Definition of high-risk multiple myeloma“

Falls Sie diesen Medizin Cartoon gerne für Ihr nicht-kommerzielles Projekt oder Ihre Arzt-Homepage nutzen möchten, ist dies möglich: Bitte nennen Sie hierzu jeweils als Copyright den Namen des jeweiligen Cartoonisten, sowie die „MedTriX GmbH“ als Quelle und verlinken Sie zu unserer Seite https://www.medical-tribune.de oder direkt zum Cartoon auf dieser Seite. Bei weiteren Fragen, melden Sie sich gerne bei uns (Kontakt).