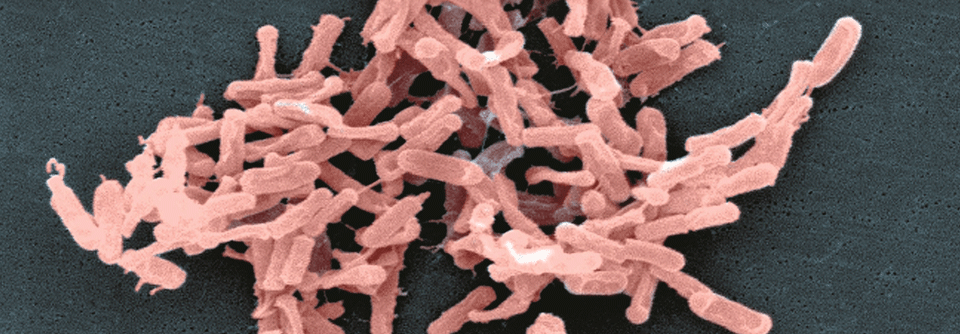

Infektionen mit Clostridioides difficile erfordern differenzierte Diagnostik

Clostridioides difficile verursacht einen großen Teil der antibiotikaassoziierten Durchfallerkrankungen.

© Science Source - stock.adobe.com

Clostridioides difficile verursacht einen großen Teil der antibiotikaassoziierten Durchfallerkrankungen.

© Science Source - stock.adobe.com

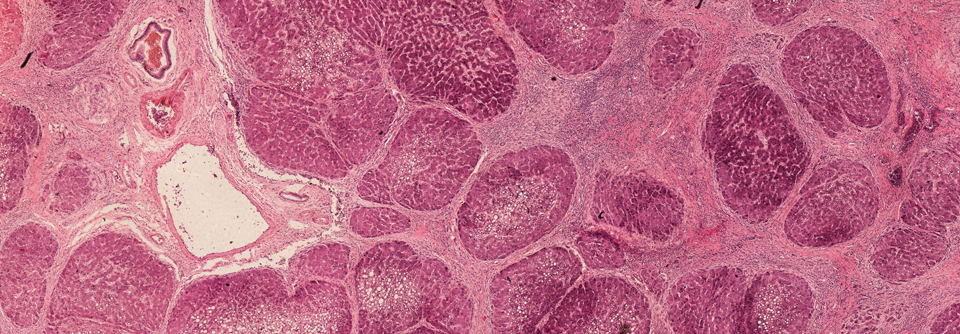

Die ubiquitär vorkommenden Sporen von Clostridioides difficile werden fäkal-oral aufgenommen. Im Dünndarm bewirken dann Gallensalze die Umwandlung in die vegetative Form der Bakterien, die mittels Flagellen in den Dickdarm gelangt. Sie sorgt für die Ausschüttung der Toxine. Eine physiologische Darmflora führt zur Kolonisationsresistenz und bietet so den besten Schutz vor einer symptomatischen Kolitis.

Der Einsatz von Antibiotika birgt stärkstes Gefahrenpotenzial für eine manifeste Infektion mit dem Bakterium, häufig besteht allerdings eine multifaktorielle Genese, so Dr. Tobias Weirauch und Prof. Dr. Maria Vehreschild vom Schwerpunkt Infektiologie am Universitätsklinikum Frankfurt. Zu den begünstigenden Faktoren zählen Immunschwächen jeder Art, hohes Lebensalter, Multimorbidität und längere stationäre Aufenthalte. Auch chronisch-entzündliche Darmerkrankungen und PPI können einer Infektion den Weg bahnen.

Ein erhöhtes Risiko besteht verstärkt in den ersten vier Wochen nach einer antiinfektiven Therapie, vor allem im Zusammenhang mit Breitspektrumantibiotika. Eine Assoziation wurde insbesondere für Clindamycin, Fluorchinolone und Cephalosporine gezeigt. Prinzipiell können aber sämtliche Antibiotikaklassen die Kolitis durch C. difficile auslösen.

Beim Auftreten nosokomialer Diarrhöen sollte – neben Norovirusinfektionen – frühzeitig eine C.-difficile-Infektion (CDI) abgeklärt werden. Bei akuten Durchfällen und Risikofaktoren ambulant versorgter Patientinnen und Patienten ist die Suche nach toxinbildenden C.-difficile-Stämmen ebenfalls indiziert. Für den Nachweis genügt eine ungeformte Stuhlprobe.

Zweistufiges Vorgehen beim Erregernachweis

Als Suchtest dient ein ELISA auf das Glutamatdehydrogenase-Antigen in den Fäzes. Alternativ eignet sich die PCR auf das Gen für die Toxinsynthese. Eine zweite Stufe sollte nur bei positivem Suchtest erfolgen. Sie ermöglicht eine Differenzierung zwischen Kolonisation und aktiver Form. Dazu dient ein ELISA, der Toxin A und B nachweisen und den Verdacht auf eine CDI erhärten kann. Charakteristisch für eine schwere Infektion mit C. difficile ist die Kombination von Fieber (> 38,5 °C), Leukozytose (> 15 x 109/l) und/oder einem Kreatininanstieg (> 50 % des Ausgangswerts). Als kompliziert gilt die CDI, wenn folgende Faktoren allein oder in Kombination vorliegen:

- Hypotonie

- septischer Schock

- Laktatanstieg

- paralytischer Ileus

- toxisches Megakolon

- Perforation

- fulminante Dynamik

Die Behandlung richtet sich nach Schweregrad und Risikofaktoren. Bei leichtem Krankheitsbild ohne besondere Gefährdung kann man nach Absetzen des auslösenden Antibiotikums auf ein Antiinfektivum zunächst verzichten, vorausgesetzt, der Betroffene wird engmaschig überwacht. In allen anderen Fällen sollte frühzeitig mit der spezifischen Behandlung begonnen werden.

Für die antibakterielle Primärtherapie eignen sich Fidaxomicin (2 x 200 mg/d p. o.) und Vancomycin (4 x 125 mg/d p. o.), jeweils für zehn Tage. Die Gabe von Fidaxomicin wird zur Erstlinienbehandlung bei erhöhtem Rezidivrisiko präferiert. Zur Sekundärprophylaxe kann der Einsatz von Bezlotoxumab erwogen werden (1 x 10 mg/kg i. v.). Der Antikörper gegen Toxin B reduziert die Rezidivgefahr, muss aber aus dem Ausland importiert werden. Deshalb gewinnt der fäkale Mikrobiomtransfer an Bedeutung. Er kann bei multiplen Rückfällen im Anschluss an eine Standardtherapie erfolgen, wobei inzwischen eine orale Gabe in Kapselform möglich ist.

Um zu vermeiden, dass sich weitere Klinikpatientinnen und -patienten anstecken, haben strikte Hygienemaßnahmen –Schutzkittel, Handschuhe, separate Toiletten – oberste Priorität. Für den präventiven Nutzen von Probiotika, Toxoidimpfstoffen oder Screeninguntersuchungen gibt es nur wenig Evidenz.

Quelle: Weirauch T, Vehreschild MJGT. Dtsch Med Wochenschr 2025; 150: 149-156; doi: 10.1055/a-2303-3321

Falls Sie diesen Medizin Cartoon gerne für Ihr nicht-kommerzielles Projekt oder Ihre Arzt-Homepage nutzen möchten, ist dies möglich: Bitte nennen Sie hierzu jeweils als Copyright den Namen des jeweiligen Cartoonisten, sowie die „MedTriX GmbH“ als Quelle und verlinken Sie zu unserer Seite https://www.medical-tribune.de oder direkt zum Cartoon auf dieser Seite. Bei weiteren Fragen, melden Sie sich gerne bei uns (Kontakt).