Laryngopharyngealer Reflux ist kein Hirngespinst

Reizhusten, Räusperzwang und Globusgefühl können durch eine LPR ausgelöst werden und sind nicht nur unangenehm, sondern auch gefährlich.

© gballgiggs – stock.adobe.com

Reizhusten, Räusperzwang und Globusgefühl können durch eine LPR ausgelöst werden und sind nicht nur unangenehm, sondern auch gefährlich.

© gballgiggs – stock.adobe.com

Laryngopharyngealer Reflux ist alles andere als harmlos. Obwohl oft kein Sodbrennen vorliegt, kann der fehlgeleitete gastroduodenale Saft die Schleimhaut „im Stillen“ schädigen. Daneben löst der Reflux viele Beschwerden aus. Doch die lassen sich mit den richtigen Maßnahmen recht gut in den Griff bekommen.

Gelangen Magensäure und andere Mageninhalte bis in den Rachen- und Kehlkopfbereich, spricht man von einem laryngopharyngealen Reflux (LPR). Er kann zusammen mit einem gastroösophagealen Reflux auftreten, aber auch isoliert. Man schätzt die Prävalenz des LPR bei Erwachsenen auf 10–30 %. Der Rückfluss des Duodenalsekrets in den Pharynx- und Larynxbereich kann an der dortigen Mukosa morphologische und neurologische Veränderungen hervorrufen. Vor allem Pepsin wird dort endozytotisch aufgenommen und führt zu oxidativem Stress und Zelltod, schreibt ein Team um PD Dr. Arne Böttcher vom Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf.

Primäre Störungen der Ösophagusmotilität z. B. bei einer Sklerodermie oder Hiatushernie können zu einem LPR führen. Meist sind allerdings andere Faktoren ätiologisch relevant, vor allem Alkohol- und Nikotinkonsum tragen dazu bei, dass der Ösophahus-Sphinkter schwächelt. Adipositas sowie fett- und zuckerreiche Ernährung fördern die Störung dann zusätzlich. Begriffe wie „Globus hystericus“ oder „Globus nervosum“ sind völlig unangebracht, da sie in eine falsche ätiologische Richtung weisen, betont das Autorenteam.

Zu den Symptomen des LPR gehören Globusgefühl, Räusperzwang und wiederkehrende Dysphonie. Auch die Nasenatmung kann durch eine Muschelhyperplasie behindert sein, ohne dass eine Allergie vorliegt. Retronasaler Schleimfluss, Mundgeruch und belegte Zunge ergänzen das klinische Bild. Sodbrennen kann, aber muss nicht dabei sein.

Es gibt eine deutliche Assoziation des laryngopharyngealen Refluxes mit der obstruktiven Schlafapnoe. Auch das Auftreten eines schlafbezogenen Laryngospasmus kann durch ihn begünstigt werden. Mit der Pepsinwirkung steigt zudem das Risiko für Kopf-Hals-Karzinome.

Beim Verdacht auf einen LPR müssen Beschwerden und Befunde systematisch erfasst werden. Besonders praktikabel ist der Reflux-Symptom-Score (RSS) in seiner deutschen auf 12 Fragen verkürzten validierten Version (G-RSS-12). Zusätzlich sollte ein klinischer Score angewendet werden, z. B. das Reflux-Sign-Assessment-10 (RSA-10). Wenn die Scorewerte in beiden Tools im auffälligen Bereich liegen (G-RSS-12 > 11 und RSA-10 > 13), weist dies mit hoher Sensitivität und Spezifität auf einen LPR hin.

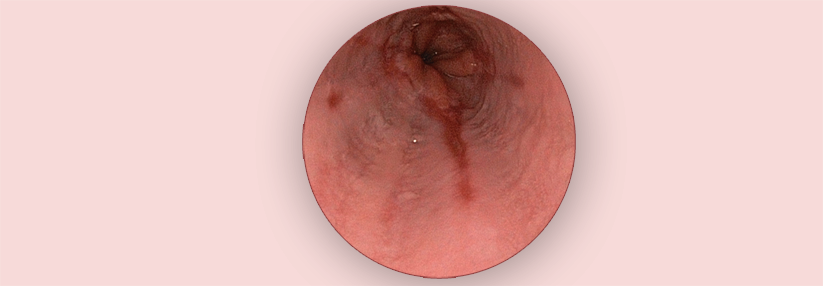

Zum endoskopischen Nachweis von LPR-bedingten Veränderungen eignet sich vor allem das Narrow-Band-Imaging. Pathognomonisch sind bräunliche submukosale Mikrogefäßbündel am Postkrikoid. Diagnostischer Goldstandard ist die 24-h-Impedanz-pH-Metrie, mit der sich saurer und nicht-saurer Reflux quantifizieren lässt. In bestimmten Situationen, z. B. bei Kanzerophobie, längerer Therapierefraktärität und Hämoptysen bei Personen mit Raucheranamnese ist es sinnvoll, durch eine Panendoskopie des oberen Aerodigestivtrakts ein Malignom auszuschließen.

Um den Reflux einzudämmen, sind bestimmte Lebensstilmaßnahmen unverzichtbar. Betroffene sollten ihre Ernährung auf 4–6 kleinere Mahlzeiten pro Tag verteilen und sich Zeit nehmen zum Essen. Empfohlen werden proteinreiche Nahrungsmittel, viele Vollkornprodukte und Gemüse und schonende Garmethoden. Getränke sollten zucker- und kohlensäurearm sein. Hilfreich gegen die Refluxbeschwerden sind auch die Reduktion von Übergewicht und das Schlafen mit erhöhtem Oberkörper. Vermieden werden sollten dagegen Stress, späte Mahlzeiten vor dem Hinlegen und zahlreiche Lebens- und Genussmittel (siehe Kasten).

Kein Pfefferminz, kein Kaffee

Menschen mit einem laryngopharyngealen Reflux sollten folgende Lebens- und Genussmittel meiden:

- Koffein

- Alkohol, Nikotin

- scharfe Gewürze, rohe Zwiebeln

- Zitrusfrüchte

- stark fetthaltige Nahrungsmittel

- sehr heiße oder zuckerhaltige Speisen

- Schokolade

- Pfefferminze und Eukalyptus

Es gibt eine Reihe von wirksamen medikamentösen Therapieoptionen. Nach den Mahlzeiten und zur Nacht sollten LPR-geplagte Menschen Alginat oder Magaldrat per os einnehmen. In beiden Fällen bildet sich ein Schaum, der die Mukosa vor der Einwirkung nichtsaurer Bestandteile des Refluats wie Pepsin schützt. Leiden Patientinnen oder Patienten auch an manifestem Sodbrennen, können probatorisch Protonenpumpenhemmer (PPI) über bis zu 12 Wochen eingesetzt werden, z. B. Esomeprazol 2 x täglich 40 mg präprandial. Diese Medikation ist allerdings off-label. In akuten Phasen mit Sodbrennen kann zusätzlich ein Antazidum gegeben werden.

Besteht eine ausgeprägte Insuffizienz des unteren Ösophagussphinkters, sollte eine laparoskopische Fundoplicatio durchgeführt werden. Als Alternative zu diesem chirurgischen Goldstandard wird heute die magnetische Sphinkter-Augmentation immer beliebter. Die Elektrostimulation des unteren Sphinkters hat den Reflux dagegen bisher nicht signifikant beeinflussen können.

Wenn es elektrisch nicht geht, dann vielleicht mechanisch? Erste Versuche mit einem Refluxband verliefen durchaus erfolgreich. Dieses wird auf Höhe des Krikoids von außen um den Ösophagus gelegt und erhöht den intraluminalen Druck am oberen Sphinkter. In ersten Studien konnte die LPR-Symptomatik damit vermindert werden. Viele Betroffene profitieren auch von einem logopädischen Stimmtraining oder von einer Atemtherapie.

Quelle: Böttcher A et al. HNO 2025; 73: 589-602; doi: 10.1007/s00106-025-01645-w

Falls Sie diesen Medizin Cartoon gerne für Ihr nicht-kommerzielles Projekt oder Ihre Arzt-Homepage nutzen möchten, ist dies möglich: Bitte nennen Sie hierzu jeweils als Copyright den Namen des jeweiligen Cartoonisten, sowie die „MedTriX GmbH“ als Quelle und verlinken Sie zu unserer Seite https://www.medical-tribune.de oder direkt zum Cartoon auf dieser Seite. Bei weiteren Fragen, melden Sie sich gerne bei uns (Kontakt).