Neue ESC-Leitlinien stellen Teamarbeit in den Fokus

Von „keiner großen Revolution“ bis „Paradigmenwechsel“

© Kenishirotie - stock.adobe.com

Von „keiner großen Revolution“ bis „Paradigmenwechsel“

© Kenishirotie - stock.adobe.com

Leitlinien bringen Wissenschaft in die Praxis“, hob der Vorsitzende des ESC-Programmkomitees, Prof. Dr. Tomasz Guzik, Universität Glasgow, die Relevanz der frisch veröffentlichten Guidelines hervor. In diesem Jahr gab es Updates zu Klappenvitien, Myo- und Perikarditis, kardiovaskulären Erkrankungen und Schwangerschaft sowie Dyslipidämien (s. Kasten). Allein die Leitlinie zum Management von Klappenfehlern enthält 28 neue und 50 überarbeitete Empfehlungen. Die wichtigsten Punkte haben die hauptverantwortlichen Autorinnen und Autoren für einen kurzen Überblick herausgearbeitet.

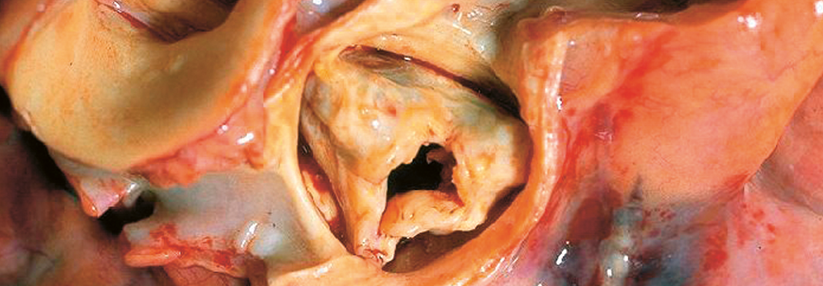

Klappenerkrankungen

Schon die zentrale Illustration der Leitlinie macht klar, wo der Fokus bei valvulären Leiden liegt: Alle Schritte drehen sich um die Diskussion mit den Patientinnen und Patienten hinsichtlich ihrer Präferenzen und Therapieziele. Diese würden sich von den Zielen bei anderen kardiovaskulären Erkrankungen unterscheiden und müssten berücksichtigt werden, betonte Prof. Dr. Fabien Praz, Universitätsspital Bern. Nicht verändert hat sich derweil die Rolle des Heart Teams und der Klappenzentren.

Die Bildgebung im Rahmen der Diagnostik und Therapie umfasst neben der Echokardiografie zunehmend Kardio-CT und -MRT. So gibt es eine neue IIa-Empfehlung, wonach die Infos aus dem TAVI-Planungs-CT zum Ausschluss einer begleitenden KHK ausreichen.

Schaut man sich die einzelnen Klappenvitien an, so findet sich unter den Empfehlungen zur Aorteninsuffizienz „keine große Revolution“, sagte Prof. Praz. In der Therapie der schweren Regurgitation erhalten chirurgischer Klappenersatz bzw. -reparatur Vorzug vor der TAVI.

Bei einer Aortenstenose haben die beteiligten Fachgesellschaften die Indikation zur TAVI auf Personen ≥ 70 Jahre ausgeweitet – und zwar unabhängig vom chirurgischen Risiko. Das OP-Risiko ist nur noch für die Indikation zum Klappenersatz bei unter 70-Jährigen relevant. Neben dem Alter hebt die Leitlinie weitere Kriterien hervor, die die Entscheidung OP oder TAVI beeinflussen. Dazu zählen die Lebenserwartung und anatomische Charakteristika. Bei der schweren asymptomatischen Aortenstenose sollte fortan eine Intervention als Alternative zur alleinigen engmaschigen Überwachung erwogen werden.

Wichtig für den niedergelassenen Bereich sind auch die zahlreichen neuen Empfehlungen zur Gerinnungs- bzw. Plättchenhemmung. Beispielsweise wird von einer dualen Thrombozytenaggregationshemmung nach TAVI abgeraten, sofern kein anderweitiger Grund dafür spricht. Eine ASS-Gabe über mindestens zwölf Monate reicht aus.

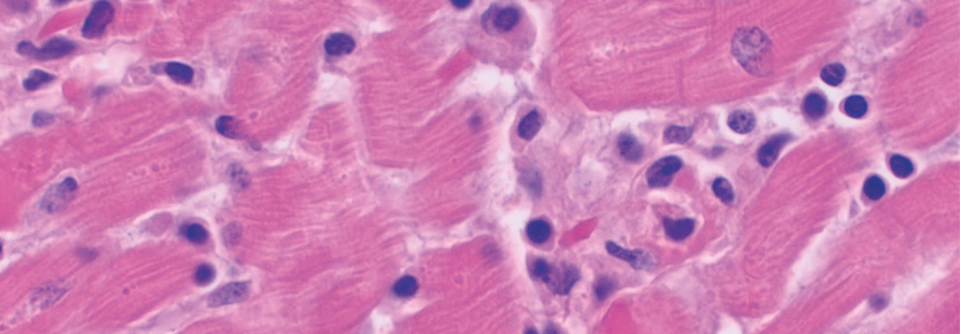

Myokarditis und Perikarditis

Erstmals gibt es eine gemeinsame Leitlinie für Myo- und Perikarditiden. Damit einher geht ein neues Akronym, das sich Ärztinnen und Ärzte merken sollten: IMPS. Es steht für inflammatorisches myoperikardiales Syndrom. Das Autorenteam will damit die Awareness bzgl. des Krankheitsspektrums erhöhen. IMPS wird den zahlreichen Mischformen gerecht, die im Alltag aufgrund der gemeinsamen Ätiologien und der anatomischen Nähe von Herzbeutel und -muskel häufig vorkommen. Bis zu 30 % der Personen mit Perikarditis haben eine Troponinerhöhung, die auf eine Myokarditis hinweist, erklärte Prof. Dr. Massimo Imazio vom Universitätsklinikum in Udine. Umgekehrt sieht man in der MRT bei Myokarditiden oft einen Perikarderguss. Die Leitlinie nennt diverse Red Flags, die für eine begleitende Beteiligung des Peri- bzw. Myokards sprechen. Im Idealfall erfolgt das Management im multidiziplinären Team.

Alle Leitlinien-Updates und ein neues, ebenfalls von der ESC veröffentlichtes Konsensuspapier zum Thema „Mentale Gesundheit und kardiovaskuläre Erkrankungen“ finden Sie unter: qr.medical-tribune.de/esc-2025

Die Patientinnen und Patienten stellen sich i. d. R. mit einem prädominierenden Phänotyp vor, z. B. Brustschmerz, Arrhythmie oder Herzinsuffizienz. Im Sinne eines patientenorientierten Managements enthält das Dokument symptombasierte Algorithmen zu Diagnostik und Therapie.

Von einem „signifikanten Paradigmenwechsel“ sprach Prof. Dr. Jeanette Schulz-Menger, Charité – Universitätsmedizin Berlin, in Sachen multimodale Bildgebung. Sie erlaube eine individuell zugeschnittene klinische Entscheidungsfindung. Das liegt vorrangig an der kardiovaskulären MRT. Heutzutage sei es möglich, eine Myokarditis in unkomplizierten Fällen nichtinvasiv zu diagnostizieren, so die Kollegin. „Ohne Zweifel brauchen und wollen wir eine endomyokardiale Biopsie.“ Diese soll laut Leitlinie aber komplizierten Situationen und Personen mit mittlerem bis hohem Risiko vorbehalten bleiben.

Personalisiert geht es auch beim Sportverzicht zu. Nach mindestens einem Monat Karenz (Klasse-I-Empfehlung) tragen regelmäßige Follow-up-Untersuchungen zu einer angepassten körperlichen Aktivität bei. „Das verbessert die Lebensqualität deutlich“, betonte Prof. Imazio. Ein willkürliches Verbot von drei oder sechs Monaten sei nicht verhältnismäßig, wenn es sich um eine mild ausgeprägte Erkrankung handelt.

Kardiovaskuläre Erkrankungen und Schwangerschaft

Die erste Aktualisierung dieser Leitlinie betrifft schon den Titel: Aus dem Management von kardiovaskulären Erkrankungen „während der Schwangerschaft“ wurde ein „und Schwangerschaft“. Dies spiegelt wider, dass sich die zu adressierenden Probleme nicht nur auf einen Zeitraum von neun Monaten beschränken, sagte Prof. Dr. Julie De Backer, Universitätsklinikum Gent.

Neu ist auch die modifizierte WHO-2.0-Klassifikation, die das Herz-Kreislauf-Risiko von Frauen im Zusammenhang mit einer Gravidität abbildet. Bei Patientinnen mit extrem hohem maternalem Mortalitäts- oder Morbiditätsrisiko (mWHO-2.0-Klasse IV) soll fortan nicht mehr explizit zu einem Schwangerschaftsabbruch geraten werden. Vielmehr gilt es, die Autonomie der Betroffenen zu respektieren und eine gemeinsame Entscheidung anzustreben, so Prof. De Backer. U. a. in diesem Kontext erfolgt die Betreuung in einem sog. Pregnancy Heart Team.

Fokussiert auf die Dyslipidämie

Zahlreiche Studien zum Thema Dyslipidämie machten ein „Focused Update“ der Leitlinie von 2019 erforderlich. Beispielsweise gilt es zukünftig, statt des SCORE den SCORE2* zur Bestimmung des Zehn-Jahres-Risikos von gesunden Personen zu nutzen.

Derweil sollte man eine subklinische Koronarsklerose in der Bildgebung oder einen erhöhten Kalzium-Score bei engen Entscheidungen als Risikomodifikator verstehen. Zudem listet das Update weitere Einflussfaktoren wie komorbide psychische Krankheiten oder erhöhte Lipoprotein(a)-Werte, die abseits des SCORE2 berücksichtigt werden sollten.

Die Grenze, ab der der Lp(a)-Spiegel auf einen Risikoanstieg hinweist, liegt für alle Erwachsenen nun bei 50 mg/dl. Die Behandlungsziele haben sich nicht geändert. Es gibt jedoch die neue Kategorie „extremes Risiko“, die eine Reduktion des LDL-Cholesterins auf unter 40 mg/dl vorsieht. In diese Gruppe fallen u. a. Patientinnen und Patienten mit atherosklerotischer kardiovaskulärer Erkrankung, die trotz maximal tolerierter Statintherapie Rezidivereignisse erleben.

Menschen ohne Herz-Kreislauf-Leiden soll man lipidsenkende Medikamente verordnen, wenn der LDL-C-Spiegel bei hohem Risikolevel ≥ 100 mg/dl liegt oder bei sehr hohem ≥ 70 mg/dl (Klasse-I-Empfehlung). Von Nahrungsergänzungsmitteln oder Vitaminpräparaten ohne nachgewiesene Sicherheit und signifikanten Effekt auf den LDL-Spiegel wird zur Reduktion des Herz-Kreislauf-Risikos im Fokus-Update entschieden abgeraten (Klasse-III-Empfehlung).

* Systematic Coronary Risk Evaluation 2

Aufgewertet von Klasse IC auf IB wurde die Empfehlung zur vaginalen Entbindung für die meisten Frauen mit kardiovaskulärer Erkrankung. Auch eine Heparintherapie spricht per se nicht gegen diesen Weg. Beim Gebrauch von Vitamin-K-Antagonisten soll – nach Absetzen und weiteren Maßnahmen zur Stabilisierung der Gerinnung – allerdings ein Kaiserschnitt durchgeführt werden.

Beim Verdacht auf eine venöse Thromboembolie während der Schwangerschaft rät die Leitlinie zum sofortigen Handeln mit validierten Methoden. Das bedeutet auch, den Frauen einen ggf. notwendigen CT-Scan nicht vorzuenthalten, betonte Prof. De Backer. Ihre Kollegin Prof. Dr. Kristina Haugaa vom Universitätsklinikum Oslo erinnerte in Bezug auf weitere akute klinische Szenarien wie Brustschmerz ebenfalls daran: „Diagnostik und Behandlung gestalten sich weitgehend wie bei Nicht-Schwangeren.“ Allerdings muss man in der Gravidität an weitere Differenzialdiagnosen denken, z. B. an die gefürchtete spontane Koronararteriendissektion. Die Leitlinie liefert entsprechende Algorithmen zum Vorgehen. Auch findet sich dort eine Auflistung zu geeigneten Medikamenten während Schwangerschaft und Stillzeit je nach kardiovaskulärer Erkrankung (Arrhythmie, Bluthochdruck, Klappenvitium etc.).

*European Society of Cardiology

Quelle: Kongressbericht ESC* Congress 2025

Falls Sie diesen Medizin Cartoon gerne für Ihr nicht-kommerzielles Projekt oder Ihre Arzt-Homepage nutzen möchten, ist dies möglich: Bitte nennen Sie hierzu jeweils als Copyright den Namen des jeweiligen Cartoonisten, sowie die „MedTriX GmbH“ als Quelle und verlinken Sie zu unserer Seite https://www.medical-tribune.de oder direkt zum Cartoon auf dieser Seite. Bei weiteren Fragen, melden Sie sich gerne bei uns (Kontakt).