Neues zu den Auslösern und der Therapie beim Raynaud-Syndrom

Ausgelöst wird das Raynaud-Phänomen ganz überwiegend durch Kälte – das ist bekannt.

© Szymon Bartosz - stock.adobe.com

Ausgelöst wird das Raynaud-Phänomen ganz überwiegend durch Kälte – das ist bekannt.

© Szymon Bartosz - stock.adobe.com

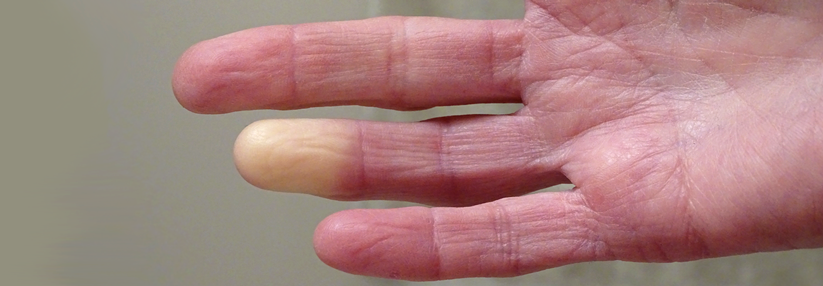

Das Raynaud-Phänomen (RP, auch Trikolore genannt) zeichnet sich durch das anfallsartige Auftreten von Farbveränderungen (weiß-blau-rot) an Fingern oder Zehen aufgrund akraler Gefäßstörungen aus. Es kommt im Rahmen eines Raynaud-Syndroms vor, von dem es zwei Formen gibt. Die primäre tritt familiär gehäuft und insbesondere bei Frauen auf (70 bis 80% der Fälle). Bei ihr stehen neurologische Symptome, Schmerzen, Taubheit und Parästhesien im Vordergrund der Symptomatik.

Die sekundäre Form wird durch Medikamente, Gefäßverletzungen und rheumatische Erkrankungen ausgelöst, von denen die systemische Sklerose die wichtigste ist. Bei den sekundären Formen kommt es nicht nur zur kältebedingten weiß-blau-roten Trikolore, man sieht auch häufig Verfärbungen, die zwischen den Raynaudanfällen bestehen bleiben.

Eine wesentliche Rolle als Auslösefaktor spielt eine niedrige Außentemperatur. Dies gilt nicht nur für das primäre RP. Auch spontane Anfälle eines mit der systemischen Sklerose assoziierten RP entwickeln sich oft kälteabhängig. Als optimal für RP-Betroffene hat sich eine Außentemperatur zwischen 25 °C und 30 °C herausgestellt.

Ein Risikofaktor für das Auftreten eines RP ist ein geringes Körpergewicht. Eine Kohortenstudie fand in einem Betroffenenkollektiv einen durchschnittlichen Body-Mass-Index von 23,5 im Vergleich zu 25,6 bei den Kontrollen. Auch eine vorausgehende Gewichtsreduktion war mit dem Auftreten des Gefäßphänomens assoziiert.

Begünstigt wird das RP zudem durch Angststörungen und Depressionen. Beide psychischen Erkrankungen treten Betroffenen häufiger auf als in der Allgemeinbevölkerung. Besonders häufig ist dies bei sekundären Formen der Fall. Rund jede bzw. jeder Zweite mit einem sekundären Raynaud-Syndrom weist eine Angststörung oder Depression auf. Auch eine periphere sensorische Polyneuropathie scheint damit assoziiert zu sein.

Schließlich spricht man einigen Medikamenten eine ursächliche Rolle zu. Diesbezügliche Fallberichte liegen vor für Ethosuximid, Ixekizumab, Ibrutinib und Paclitaxel. Auch Xylen und Aceton können bei häufigem Kontakt (Nagelstudio) ein RP auslösen, ebenso Silikon aus einem Brustimplantat.

Wenn ein RP erstmals auftritt, sollte man eine Nagelfalz-Kapillarmikroskopie durchführen, um Hinweise auf eine frühe systemische Sklerose zu finden. Als verdächtig gelten Riesenkapillaren oder avaskuläre Felder. Sind darüber hinaus antinukleäre und Sklerose-spezifische Antikörper nachweisbar und die Finger geschwollen sind, ist die Wahrscheinlichkeit für eine spätere systemische Sklerose sehr hoch.

Die wichtigste Maßnahme beim primären Raynaud-Syndrom ist die Prophylaxe gegen Kälteeinwirkung. Für schwer betroffene Patientinnen und Patienten empfehlen sich beheizbare Handschuhe, eingewebte Silberfäden bringen allerdings keine weitere Verbesserung. Auch Wärmepads in der Ellbogenregion können die Raynaudsymptomatik lindern. Im Labor fanden sich Hinweise darauf, dass damit die Konzentration von Angiopoietin-1 erhöht wurde.

Bei der Beurteilung von Medikamenteneffekten auf die Raynaud-Symptomatik muss immer ein sehr hoher Placeboeffekt kalkuliert werden. Euphorischen Fallstudien stehen oft ernüchternde kontrollierte Studien gegenüber. Gemäß EULAR-Leitlinie sollte das Raynaudphänomen bei systemischer Sklerose mit Calciumantagonisten, Phosphodiesterase-(PDE)-5-Hemmern und Prostanoiden behandelt werden.

Nach einer älteren Cochrane-Analyse vermindern PDE-5-Hemmer die Zahl und Dauer von Raynaudanfällen. Bei Fingernekrosen haben sich PDE-5-Hemmer, Prostanoide und Endothelin-Antagonisten als wirksam erwiesen. Calciumantagonisten werden bei Fingerulzera nicht empfohlen, da sie weder zur Abheilung führen noch dem Auftreten neuer Ulzera vorbeugen.

Bei schwerer Raynaud-Symptomatik mit Ulzera und Schmerzen hat sich seit einigen Jahren als Reservetherapie die lokale Injektion von Botulinum-Toxin-A nahe der Hand- und Fingerarterien bewährt. Nach einer Metaanalyse von 18 Studien (darunter 4 randomisierte, kontrollierte Studien) nimmt der Schweregrad der Anfälle bei etwa 80 % der Behandelten ab. Auch Ulzera heilen ab.

Eine weitere neue Therapie für RP-Patientinnen und -Patienten mit systemischer Sklerose und bestehenden Nekrosen stellt die lokale Anwendung von mesenchymalen Stammzellen aus autologem Fettgewebe dar. Es gibt Hinweise darauf, dass sich Schmerzen unter dieser Therapie reduzieren und die Hände wieder besser einsetzbar werden.

Quelle: Caspary L. Dtsch Med Wochenschr 2025; 150: 661-667; doi: 10.1055/a-2365-0537

Falls Sie diesen Medizin Cartoon gerne für Ihr nicht-kommerzielles Projekt oder Ihre Arzt-Homepage nutzen möchten, ist dies möglich: Bitte nennen Sie hierzu jeweils als Copyright den Namen des jeweiligen Cartoonisten, sowie die „MedTriX GmbH“ als Quelle und verlinken Sie zu unserer Seite https://www.medical-tribune.de oder direkt zum Cartoon auf dieser Seite. Bei weiteren Fragen, melden Sie sich gerne bei uns (Kontakt).