Neuroborreliose tarnt sich als Zoster

Eine frühzeitige Fotodokumentation der betroffenen Hautareale kann im dermatologischen Bereich dazu beitragen, Fehldiagnosen zu vermeiden.

© nidvoray – stock.adobe.com

Eine frühzeitige Fotodokumentation der betroffenen Hautareale kann im dermatologischen Bereich dazu beitragen, Fehldiagnosen zu vermeiden.

© nidvoray – stock.adobe.com

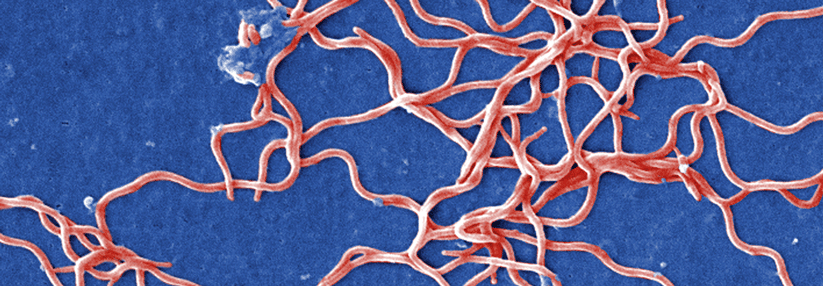

Ein 48-jähriger Patient zeigte auf geröteter Haut gruppierte Bläschen, teilweise konfluierend. Das ärztliche Personal einer auswärtigen Klinik tippte auf Herpes zoster und verschrieb Aciclovir oral. Darunter nahmen die dermalen Effloreszenzen zwar ab, aber zwei Wochen später traten neuralgiforme Schmerzen im Bereich des dorsalen rechten Oberarms und rechts thorakal auf – also etwa in dem Bereich, in dem es zuvor zu den Hauterscheinungen gekommen war. Insgesamt vier Wochen nach den ersten Anzeichen der Dermatose wollte der Patient doch noch eine zweite Meinung hören, schreibt eine Arbeitsgruppe um Dr. Martina Menacher von der Klink für Neurologie und Klinische Neurophysiologie der Universität Augsburg.

Dort diagnostiziert man ein polyradikuläres Syndrom von C5 bis Th5 reichend, dazu eine rechtsseitige Fazialisparese. Im Bereich der ehemaligen Effloreszenzen ist lediglich eine leichte Hyperpigmentierung zurückgeblieben, die bei den Behandelnden keine Assoziationen weckt. Erst die Liquordiagnostik führt auf die richtig Spur: Sie zeigt eine Pleozytose mit 128 Zellen/µl, davon 95 % Lymphozyten. Antikörpertests und PCR auf Varicella-zoster- und Herpes-simplex-Viren fallen negativ aus. Doch die borrelienspezifischen Antikörperindizes (IgM, IgG) präsentieren sich deutlich erhöht.

Somit stellen Dr. Meinacher und ihre beiden Kollegen den Befund einer Neuroborreliose. Bei der Diskussion über die korrekte Differenzialdiagnose waren übrigens Handyfotos hilfreich, die der Patient von seinen Hautveränderungen angefertigt hatte. Sie zeigten retrospektiv, dass sich zunächst ein klassisches Erythema migrans mit erythematösem Randwall entwickelt hatte. Im Verlauf waren die Vesikel hinzugekommen, sodass sich das Bild eines seltenen vesikulären Erythema migrans ergab.

Der Kranke erhält Ceftriaxon 2 g über 14 Tage sowie Analgetika. Nach Beendigung der antibiotischen Behandlung gehen die Schmerzen deutlich zurück, motorisch verbleiben lediglich eine diskrete Fazialisparese und eine rechtsseitige Pectoralisatrophie.

Quelle: Menacher M et al. Bayerisches Ärzteblatt 2025; 80: 133-134

Falls Sie diesen Medizin Cartoon gerne für Ihr nicht-kommerzielles Projekt oder Ihre Arzt-Homepage nutzen möchten, ist dies möglich: Bitte nennen Sie hierzu jeweils als Copyright den Namen des jeweiligen Cartoonisten, sowie die „MedTriX GmbH“ als Quelle und verlinken Sie zu unserer Seite https://www.medical-tribune.de oder direkt zum Cartoon auf dieser Seite. Bei weiteren Fragen, melden Sie sich gerne bei uns (Kontakt).