Polyzystisches Ovarsyndrom umfassend versorgen

Das polyzystische Ovarsyndrom kann die Lebensqualität erheblich mindern

Das polyzystische Ovarsyndrom kann die Lebensqualität erheblich mindern

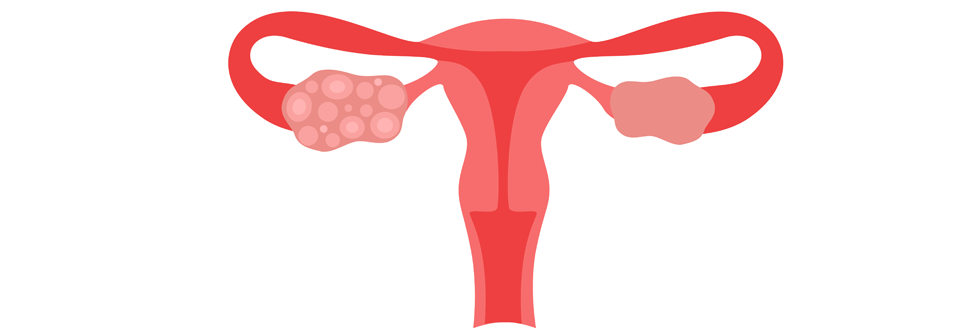

Etwa 10 % der Frauen im reproduktiven Alter leiden an einem polyzystischen Ovarsyndrom (PCOS). Für die Diagnose sollen mindestens zwei der folgenden drei Kriterien erfüllt sein:

- klinischer und/oder biochemischer Hyperandrogenismus

- ovulatorische Dysfunktion

- polyzystische Ovarmorphologie und/oder hohe AMH*-Konzentration und Ausschluss relevanter Differenzialdiagnosen

Eine Oligo- bzw. Anovulation wird primär anhand der Zyklustempostörung festgestellt (wiederholte Dauer < 21 Tage, ≥ 35 Tage und/oder weniger als acht Zyklen im Jahr). Die dermatologischen Leitsymptome umfassen Alopezie, Akne und Hirsutismus. Deren Quantifizierung fällt nicht immer leicht, weshalb sich die Diagnose oft verzögert, heißt es in der neuen S2k-Leitlinie der Deutschen Gesellschaft für Endokrinologie. Besteht der Verdacht auf ein PCOS, sollte man interdisziplinär arbeiten und neben Endokrinologie und Gynäkologie ggf. weitere Fachdisziplinen miteinbeziehen.

Erhöhtes Risiko für Komorbiditäten

Neben den Beschwerden, die das polyzystische Ovarsyndrom definieren, haben Patientinnen ein erhöhtes Risiko für folgende Erkrankungen bzw. Einschränkungen:

- metabolisches Syndrom und

damit verbundenes kardiovaskuläres Risiko - Lebererkrankungen

- schlafbezogene Atemstörungen

- Hashimoto-Thyreoiditis

- Endometriumkarzinom

- Depression, Essstörung

- eingeschränkte Lebensqualität

Es gilt, über diese Komorbiditäten aufzuklären. Dies beinhaltet laut Leitlinie auch Maßnahmen zur Prävention und Therapie.

Zu den möglichen Differenzialdiagnosen zählen Schilddrüsendysfunktionen, ein Prolaktinom, das Cushing-Syndrom oder schlicht eine Schwangerschaft. Insgesamt handelt es sich beim PCOS um ein heterogenes Krankheitsbild, das mit zahlreichen Komorbiditäten assoziiert ist (s. Kasten). Als häufigste Begleiterscheinung gilt die Adipositas.

Den Glukosestoffwechsel regelmäßig kontrollieren

Unabhängig vom Alter haben Betroffene ein dreifach erhöhtes Risiko für einen Gestationsdiabetes, eine Glukosetoleranzstörung oder einen Typ-2-Diabetes. Entsprechend rät die Leitlinie, bei Erstdiagnose eines polyzystischen Ovarsyndroms sowie im Verlauf den Glukosestoffwechsel zu kontrollieren. Umgekehrt sollten Diabetikerinnen auf ein PCOS gescreent werden.

Die Patientinnen brauchen eine multimodale Basistherapie. Deren Grundlage bilden Allgemeinmaßnahmen wie gesunde Ernährung und körperliche Aktivität. Komorbiditäten sollte man gemäß der jeweiligen Leitlinien behandeln. Zur Gewichtsabnahme hilft oft schon eine moderat hypokalorische Kost (Energiedefizit 500–600 kcal/Tag). Von Nahrungsergänzungsmitteln und komplementärer Behandlung wird mangels Wirknachweis abgeraten.

Konzepte der kognitiven Verhaltenstherapie eignen sich zur Unterstützung der Krankheitsbewältigung sowie zur Förderung von Adhärenz und Selbstmanagement. Um eine partizipative Entscheidungsfindung zu gewährleisten, sind vor einer Pharmakotherapie Nutzen, Nebenwirkungen und Kontraindikationen zu besprechen. Medikamente werden in der Regel off-label eingesetzt, weshalb es auf eine ausführliche Dokumentation seitens der Behandelnden ankommt. Spezielle Hinweise zur Verordnungsfähigkeit finden sich in der Leitlinie.

Metformin beispielsweise darf bei PCOS auch ohne vorherige Abklärung des Glukosestoffwechsels verschrieben und off-label zur Diabetesprävention genutzt werden. Es lässt sich unabhängig vom BMI zur Behandlung von Hyperandrogenämie und -androgenismus anwenden, ebenso zur Zyklusregulierung. Die Wirkung ist allerdings in beiden Fällen geringer als die von kombinierten oralen Kontrazeptiva. Patientinnen im reproduktiven Alter ohne Kinderwunsch sollten zur Therapie von Hyperandrogenismus und/oder Zyklusstörungen orale Kontrazeptiva erhalten – sofern keine Gegenanzeige besteht.

*Anti-Müller-Hormon

Quelle: S2k-Leitlinie „Diagnostik und Therapie des polyzystischen Ovarsyndroms (PCOS)“; AWMF-Register-Nr. 089-004; www.awmf.org

Falls Sie diesen Medizin Cartoon gerne für Ihr nicht-kommerzielles Projekt oder Ihre Arzt-Homepage nutzen möchten, ist dies möglich: Bitte nennen Sie hierzu jeweils als Copyright den Namen des jeweiligen Cartoonisten, sowie die „MedTriX GmbH“ als Quelle und verlinken Sie zu unserer Seite https://www.medical-tribune.de oder direkt zum Cartoon auf dieser Seite. Bei weiteren Fragen, melden Sie sich gerne bei uns (Kontakt).