Treat-to-Target bei JDM erstmals definiert

Bisher werden Kinder und Jugendliche mit einer juvenilen Dermatomyositis hauptsächlich empirisch behandelt, eine Treat-to-Target-Strategie gibt es für die Erkrankung nicht.

© mdaros - stock.adobe.com

Bisher werden Kinder und Jugendliche mit einer juvenilen Dermatomyositis hauptsächlich empirisch behandelt, eine Treat-to-Target-Strategie gibt es für die Erkrankung nicht.

© mdaros - stock.adobe.com

Bisher werden Kinder und Jugendliche mit einer juvenilen Dermatomyositis hauptsächlich empirisch behandelt, eine Treat-to-Target-Strategie gibt es für die Erkrankung nicht. Eine Gruppe internationaler Expertinnen und Experten hat nun Empfehlungen erarbeitet, mit denen sich das ändern soll.

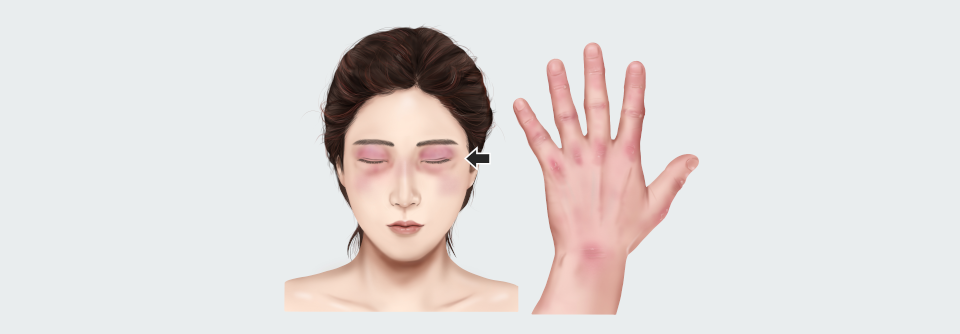

Die juvenile Dermatomyositis ist die häufigste entzündliche Muskelerkrankung bei Kindern. Sie manifestiert sich vor allem an der Skelettmuskulatur und der Haut, die Lebensqualität der Betroffenen ist oft stark beeinträchtigt. Die Behandlung erfolgt empirisch und unterscheidet sich von Zentrum zu Zentrum. Denn im Unterschied zu anderen pädiatrischen rheumatischen Erkrankungen gibt es bei der juvenilen Dermatomyositis noch keine Treat-to-Target-Therapie mit definierten optimalen Zielen.

Eine internationale Taskforce um Prof. Dr. Angelo Ravelli vom Kinderkrankenhaus und Forschungszentrum Giannina Gaslini in Genua hat nun eine konsensbasierte T2T-Behandlungsstrategie für die juvenile Dermatomyositis entwickelt. Mitgewirkt haben Expertinnen und Experten der Paediatric Rheumatology European Society, der Childhood Arthritis and Rheumatology Research Alliance und anderer Organisationen. Die sieben übergeordneten Prinzipien und zwölf Empfehlungen beruhen auf einer Kombination aus systematischer Literaturauswertung, Expertenkonsens und klinischen Erfahrungen. Da hochwertige randomisierte Studien fehlen, nutzte die Arbeitsgruppe indirekte Evidenzen, um die praxisorientierten Leitlinien zu formulieren.

Primäres Ziel

Das primäre Behandlungsziel ist die inaktive Erkrankung, definiert als Fehlen von Anzeichen und Symptomen einer entzündlichen Aktivität in Muskeln, Haut und anderen Organen. Zwar wurde bisher in keiner Studie nachgewiesen, dass sich bei Erreichen dieses Ziels Organschäden oder Lebensqualität tatsächlich verbessern. Es gibt jedoch Hinweise darauf, dass bei inaktiver Erkrankung Schäden und Komplikationen eher verhindert werden als bei unkontrollierter Erkankung. Aufgrund dessen und aufgrund der jüngsten therapeutischen Fortschritte ist nun die komplette Remission das Therapieziel.

Alternativziel

Kann keine inaktive Erkrankung erreicht werden, ist die minimal aktive Erkrankung akzeptabel. Dabei soll das ursprüngliche Ziel nicht aufgeweicht werden, betont die Taskforce. Doch vor allem bei langjährigen und therapieresistenten Verläufen ist es manchmal schwierig, dieses zu erreichen. Man geht davon aus, dass bei minimal aktiver Erkrankung Funktion und Lebensqualität weitgehend erhalten bleiben und das Fortschreiten von Organschäden gering ausfällt.

Shared Decision-Making

Therapieziel, Messinstrumente und Behandlungsmaßnahmen sollten individuell an die Krankheitsmanifestationen und Beschwerden der Patientinnen und Patienten angepasst und in Absprache mit ihnen bzw. den Betreuungspersonen definiert werden.

Kontrollen

Die Krankheitsaktivität sollte regelmäßig mit validierten Bewertungstools beurteilt und dokumentiert werden. Die Auswahl des jeweiligen Bewertungsmaßstabs bleibt den behandelnden Ärztinnen und Ärzten vorbehalten.

Anfangsziel

Innerhalb von sechs Wochen nach Behandlungsbeginn soll zumindest eine minimale klinische Besserung erreicht werden. Diese ist definiert als eine 25%ige Verbesserung eines zusammengesetzten Krankheitsaktivitätsmaßes (z. B. des Juvenilen Dermatomyositis Activity Index, JDMAI) oder der ärztlichen Gesamteinschätzung. Ist der Zustand lebensbedrohlich, ist eine deutliche klinische Besserung innerhalb kürzerer Zeit anzustreben.

Zwischenziel I

Innerhalb von drei Monaten ist eine mindestens moderate Verbesserung anzustreben, d. h. ein mindestens 50%iges Ansprechen (JDMAI oder ärztliche Gesamteinschätzung). Zudem sollen sich innerhalb dieses Zeitraums die Muskelenzyme normalisiert haben und kein lebensbedrohlicher Zustand vorliegen.

Zwischenziel II

Für das zweite Zwischenziel soll sich die Muskelstärke innerhalb von sechs Monaten normalisiert haben. Gelingt dies nicht, ist zu prüfen, ob neben der medikamentösen Eskalation gezielte physiotherapeutische Maßnahmen erforderlich sind und ob die anhaltende Muskelschwäche eventuell glukokortikoidinduziert ist. Bei Betroffenen mit sehr langer Erkrankung müssen bei der Beurteilung auch Muskelschäden oder Atrophien berücksichtigt werden.

Frist für Primärziel

Das Primärziel „Inaktive Erkrankung“ sollte innerhalb von zwölf Monaten erreicht werden.

Glukokortikoide

Glukokortikoide sollten so schnell wie möglich ausgeschlichen und innerhalb von zwölf Monaten möglichst ganz abgesetzt werden. Gelingt dies nicht, sollten immunmodulatorische Substanzen zum Einsatz kommen.

Kontrollintervalle

Bei regelmäßigen Kontrollen soll geprüft werden, ob sich die Patientin oder der Patient auf dem richtigen Weg zum erklärten Behandlungsziel befindet. Die Häufigkeit dieser Kontrolltermine hängt von der Krankheitsaktivität, der Schwere der Erkrankung und möglichen Komplikationen ab. Die Intervalle reichen von täglichen (z. B. bei Lungenbeteiligung oder intestinaler Vaskulitis) bis zu halbjährlichen Kontrollen (bei stabiler Remission).

Treat-to-Target

Die Behandlung sollte so lange angepasst werden, bis das gewünschte Ziel erreicht ist. Hinweisen zufolge ist eine frühere klinische Verbesserung mit einem besseren Langzeitergebnis verbunden. Neben den medikamentösen Anpassungen spielen dabei auch Physio- und Ergotherapie, die Optimierung der Knochengesundheit und Muskelkraft, das Management von Fatigue sowie psychologische Unterstützung eine Rolle.

Ziel aufrechterhalten

Sobald das primäre Therapieziel erreicht ist, sollte der Zustand aufrechterhalten werden. Dafür ist ein kontinuierliches Monitoring nötig. Eine Fortführung der Behandlung ist nicht immer nötig. Allerdings gibt es derzeit kaum evidenzbasierte Daten, auf die man sich beim Absetzen der Medikation nach Remission der JDM stützen könnte. Zudem fehlen verlässliche Biomarker, klinische oder bildgebende Indikatoren, um Betroffene mit höherem Risiko für einen Krankheitsschub nach Absetzen der Behandlung zu identifizieren.

Neben den Prinzipien und Empfehlungen hat die Taskforce auch eine ausführliche Forschungsagenda formuliert, die es abzuarbeiten gilt. Dazu gehört, mehr über die Rolle von myositisspezifischen Autoantikörpern herauszufinden und valide Messgrößen für die Hautmanifestationen zu entwickeln. Am wichtigsten ist jedoch, so das Expertenteam, in randomisierten Studien den zielgerichteten Therapieansatz mit der konventionellen Behandlung zu vergleichen. Nur so könnte geprüft werden, ob die T2T-Strategie praktikabel und einer Non-Target-Therapie überlegen ist.

Quelle: Ravelli A et al. Ann RheumDis (2025); 84: 1055-1067; doi: 10.1016/j.ard.2025.04.024

Falls Sie diesen Medizin Cartoon gerne für Ihr nicht-kommerzielles Projekt oder Ihre Arzt-Homepage nutzen möchten, ist dies möglich: Bitte nennen Sie hierzu jeweils als Copyright den Namen des jeweiligen Cartoonisten, sowie die „MedTriX GmbH“ als Quelle und verlinken Sie zu unserer Seite https://www.medical-tribune.de oder direkt zum Cartoon auf dieser Seite. Bei weiteren Fragen, melden Sie sich gerne bei uns (Kontakt).