Warum die Forschung so schwierig ist und wie sie gelingen kann

Neue Therapien für Ewing- und retroperitoneale Sarkome erfordern Kooperationen aufgrund geringer Fallzahlen und Finanzierung.

© Supapich – stock.adobe.com

Neue Therapien für Ewing- und retroperitoneale Sarkome erfordern Kooperationen aufgrund geringer Fallzahlen und Finanzierung.

© Supapich – stock.adobe.com

Dank neuer Plattformstudien und Kooperationen gewinnt die Forschung bei Ewing-Sarkomen an Fahrt. So werden Standards verglichen und neue Substanzen geprüft, berichtete Prof. Dr. Sandra Strauss, University College London.1 Eine Besonderheit ist das flexible Design, das es erlaubt, zu verschiedenen Zeitpunkten an der Studie teilzunehmen und weitere Randomisierungsarme zu öffnen.

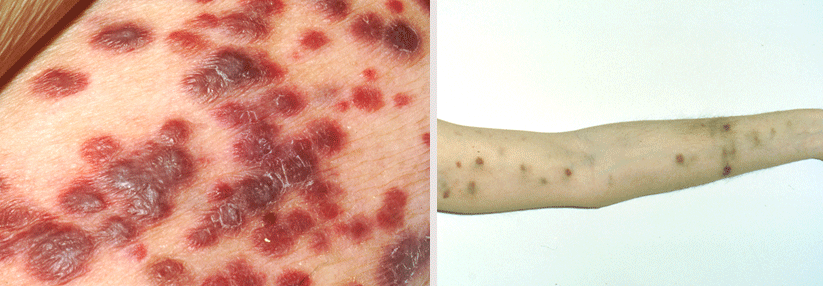

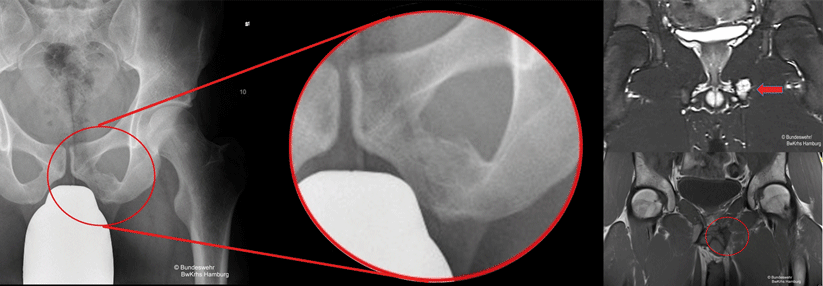

Was charakterisiert Ewing-Sarkome?

Ewing-Sarkome entstehen hauptsächlich im Knochen, können aber auch in Weichgewebe auftreten, Letzteres vor allem bei älteren Patient:innen. Die Tumoren werden multimodal mit Chemotherapie und lokaler Kontrolle – Operation mit oder ohne Bestrahlung – behandelt. Es gibt keinen einheitlichen internationalen Konsens zur Therapie.

Fortschritt durch das EURO-EWING-Konsortium

Ein Erfolg war die Etablierung des EURO-EWING-Konsortiums, das sich auf die Fahnen schrieb, internationale klinische Studien durchzuführen. Seit November 2013 sind 21 Partner:innen aus neun Ländern Teil davon.

Mit der Studie INTER-EWING-1 zielen Forschende z. B. darauf ab, neu diagnostizierten Patient:innen mit Ewing-Sarkom Zugang zu neuen Substanzen zu gewähren und außerdem Fragen zu Bestrahlung und Erhaltungstherapie zu beantworten.

Dementsprechend gibt es mehrere Randomisierungsschritte, wobei die Teilnehmenden zu jeder dieser Phasen eingeschlossen werden können. Die Studie ist seit Januar 2024 offen für die Rekrutierung. In einem Teil – REGO-INTER-EWING-1 – erhalten Erkrankte mit Metastasen eine konventionelle Chemotherapie mit oder ohne Regorafenib.

Gibt es Daten zu rezidivierten/refraktären Ewing-Sarkomen?

In die Phase-2/3-Studie REECUR werden Erkrankte mit rezidivierten/refraktären Ewing-Sarkomen eingeschlossen. Die Randomisierung erfolgt zwischen vier häufig genutzten Standards: Topotecan/Cyclophosphamid (TC), Irinotecan/Temozolomid (IT), Gemcitabin/Docetaxel (GD) und IFOS (HD Ifosfamid 15g/m2).

Während sich IT und GD als weniger wirksam herausgestellt haben, wurden TC und IFOS schließlich in einer Phase-3-Studie verglichen. Ifosfamid brachte hier ein besseres Ergebnis für das ereignisfreie und Gesamtüberleben. Die Studie ist noch immer offen und das flexible Design erlaubt es, zusätzliche Arme zu integrieren, zum Beispiel die Addition von Lenvatinib zu Ifosfamid und die Kombination aus Trabectedin und Irinotecan.

STRASS, STREXIT und retroperitoneale Sarkome

Profitieren Patient:innen mit retroperitonealen Sarkomen von einer neoadjuvanten Therapie? Mit dieser Frage beschäftigte sich Dr. Winan van Houdt, The Netherlands Cancer Institute, Amsterdam.2 Wie er berichtete, wurden alle Sarkomsubtypen in die STRASS-Studie zur neoadjuvanten Bestrahlung eingeschlossen. Die Randomisierung erfolgte zu neoadjuvanter Bestrahlung plus Operation oder alleiniger Operation. Primärer Endpunkt war das abdominale rezidivfreie Überleben.

Das Ergebnis enttäuschte: Das abdominale rezidivfreie Überleben unterschied sich nicht zwischen den beiden Armen. Gleiches galt für das Gesamtüberleben. Ein genauerer Blick auf die Daten offenbarte aber, dass Patient:innen mit Liposarkomen tendenziell von der neoadjuvanten Bestrahlung zu profitieren schienen.

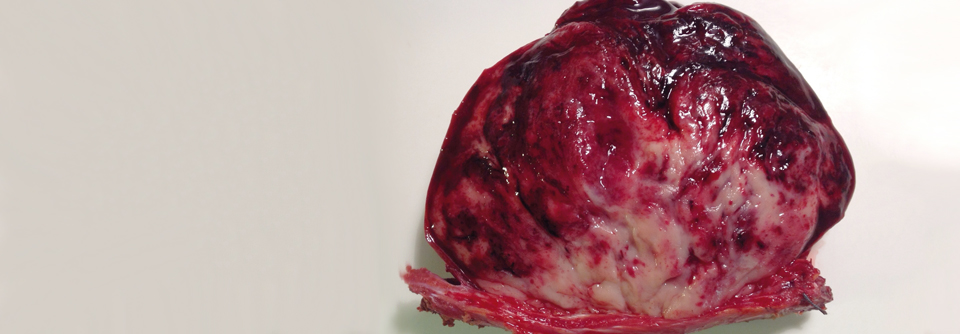

Was sind retroperitoneale Sarkome?

Bei retroperitonealen Sarkomen, mit Liposarkomen als häufigstem Subtyp, handelt es sich fast immer um große Tumoren und die Chirurgie ist ein Eckpfeiler der Therapie. Die verschiedenen Subtypen unterscheiden sich nicht nur in ihrem Ursprungsgewebe, sondern auch hinsichtlich distaler und lokaler Rezidivraten.

Die Forschenden fassten daher im Rahmen des STREXIT-Projekts die Daten aller Liposarkomerkrankten, die in den STRASS-Zentren behandelt wurden, zusammen – und zwar sowohl von Personen innerhalb als auch außerhalb der Studie. Das Ergebnis: Liposarkompatient:innen profitieren tatsächlich von einer neoadjuvanten Bestrahlung (HR 0,66). Das galt hauptsächlich für die niedrigeren Tumorgrade. Die Kombination von Studienergebnissen mit Real-World-Daten sei ein wichtiges neues Tool für seltene Krebsarten, konstatierte Dr. van Houdt.

Wer profitiert von einer neoadjuvanten Chemo?

In der randomisierten Phase-3-Studie STRASS-2 prüfen Forschende, ob Personen mit Lipo- und Leiomyosarkomen und hohem Risiko von einer neoadjuvanten Chemotherapie profitieren. Bisher (Stand Oktober 2025) sind 158 Patient:innen eingeschlossen worden. Die finalen Ergebnisse werden im Februar 2030 erwartet. Analog zu STREXIT haben die Autor:innen auch bereits STREXIT-2 initiiert.

Quellen:

1. Strauss S. ESMO Congress 2025; Vortrag „Innovative clinical trials in Ewing sarcoma: A model for rare cancers“

2. Van Houdt W. ESMO Congress 2025; Vortrag „Retroperitoneal sarcoma: The STRASS programme“

Falls Sie diesen Medizin Cartoon gerne für Ihr nicht-kommerzielles Projekt oder Ihre Arzt-Homepage nutzen möchten, ist dies möglich: Bitte nennen Sie hierzu jeweils als Copyright den Namen des jeweiligen Cartoonisten, sowie die „MedTriX GmbH“ als Quelle und verlinken Sie zu unserer Seite https://www.medical-tribune.de oder direkt zum Cartoon auf dieser Seite. Bei weiteren Fragen, melden Sie sich gerne bei uns (Kontakt).