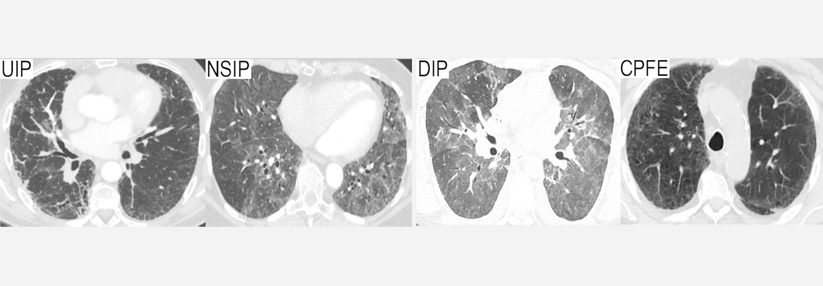

Wenn der Wolf die Nieren beißt

In den weitaus meisten Fällen äußert sich eine Lupusnephritis histologisch in Form von Immunkomplexablagerungen an den Glomeruli.

© kanruthai - stock.adobe.com

In den weitaus meisten Fällen äußert sich eine Lupusnephritis histologisch in Form von Immunkomplexablagerungen an den Glomeruli.

© kanruthai - stock.adobe.com

Auf eine Nephritis screenen sollte man bei der Erstdiagnose eines systemischen Lupus erythematodes (SLE), bei jeder Verlaufskontrolle und natürlich bei entsprechendem Verdacht, schreiben Cornelia Eckert, medius Klinik Kirchheim, und Kollegen. Zu bestimmen sind dafür das Serumkreatinin und die geschätzte glomeruläre Filtrationsrate (eGFR). Hinzu kommt eine Untersuchung des Urins auf Proteinurie und Mikrohämaturie, mit der Urin-Protein/Kreatinin-Ratio und der Urin-Albumin/Kreatinin-Ratio lässt sich die Proteinurie quantifizieren.

Bei Nephritisverdacht muss biopsiert werden

Ergibt sich der Verdacht auf eine Nierenerkrankung, ist eine Biopsie indiziert. In den weitaus meisten Fällen äußert sich eine Lupusnephritis histologisch in Form von Immunkomplexablagerungen an den Glomeruli. Je nachdem, wo diese andocken, teilt man sie in sechs Klassen ein, wobei auch Mischklassen möglich sind.

Befinden sich die Ablagerungen nur auf den Mesangiumzellen und sind im Lichtmikroskop nicht sichtbar, handelt es sich um eine Lupusnephritis Klasse I. Bei Klasse II ist die Anzahl der Mesangiumzellen erhöht, bei den Klassen III und IV kommt es zu subendothelialen Ablagerungen. Klasse V bedeutet: Ablagerungen in der Basalmembran, in Klasse VI ist das Endstadium der Nephritis erreicht – über 90 % der Glomeruli sind sklerosiert.

Patientinnen und Patienten der Klasse I sind erscheinungsfrei. Bei Kranken der Klasse II findet man eine geringe Mikrohämaturie und Proteinurie, die Nierenfunktion ist normal. In Klasse III/IV besteht eine glomeruläre Mikrohämaturie, häufig auch ein auffälliges Urinsediment und/oder eine glomeruläre Proteinurie sowie häufig ein erhöhtes Serumkreatinin. In Klasse V liegt in der Regel eine nephrotische Proteinurie und häufig ein nephrotisches Syndrom vor. Das Serumkreatinin dagegen ist oft nicht bzw. nur leicht erhöht. In Klasse V findet man meist eine große Proteinurie > 3 g/g Kreatinin. Ändern sich die Laborbefunde, sollte man eine erneute Biopsie erwägen, um einen Wechsel der Klasse nicht zu verpassen. Denn die Therapie richtet sich nach der histologischen Klasse.

Für Klasse I und II ohne nephrotische Proteinurie reichen zunächst die allgemeinen und nephroprotektiven Basismaßnahmen aus. Dazu gehören

- Sonnenschutz, Nikotinkarenz,

- Antimalariamittel,

- Vitamin-D-Substitution,

- Vakzinierungen gemäß STIKO,

- Kontrolle vaskulärer Risikofaktoren sowie

- die Evaluation einer Organbeteiligung.

Maßnahmen zum Nierenschutz sind die Gabe von ACE-Hemmern oder AT1-Antagonisten, ggf. SGLT-2-Hemmer (bei stabilen Betroffenen ohne akute Nierenschädigung), Salzrestriktion und Azidosekorrektur. Der Blutdruck sollte bei 120–130/80–85 mmHg und das LDL-C unter 70 mg/dl liegen. Übersteigt die Proteinurie 3,5 g/g Kreatinin und besteht ein nephrotisches Syndrom, muss man an eine Podozytopathie denken, die meist gut auf Glukokortikoide anspricht.

Die Klassen III und IV erfordern immer eine immunsuppressive Therapie, primär mit Methylprednisolon. Zusätzlich kommen weitere Wirkstoffe zum Einsatz, insbesondere Mycophenolsäure-Derivate (MPAA). Eine Kombination mit Calcineurininhibitoren oder Belimumab (Multi-Target-Ansatz) konnte in Studien die Remissionsraten senken und sollte erwogen werden. Cyclophosphamid bleibt meist lebens- bzw. organbedrohlichen sowie therapierefraktären Verläufen vorbehalten.

Liegt ein histologischer Befund ausschließlich der Klasse V vor, ist eine immunmodulierende Therapie gefragt, wenn die Proteinurie > 3,5 g/g Kreatinin bzw. > 1 g/g Kreatinin trotz maximal supportiver Therapie beträgt, wenn sie zunimmt oder wenn die Nierenfunktion eingeschränkt ist. Eine Indikation besteht zudem bei Komplikationen wie Dyslipidämie, Thrombosen oder rezidivierenden Ödemen. Dabei werden Glukokortikoide mit Cyclophosphamid, Mycophenolsäure-Derivaten oder Calcineurininhibitoren kombiniert. Eine Therapieerweiterung mit Belimumab ist möglich, zeigte aber bei der Lupusnephritis mit nephrotischem Syndrom keine höheren Remissionsraten, schreibt das Autorenteam.

Ist eine Remission erreicht, schließt sich eine Erhaltungstherapie über mindestens drei Jahre an. Verwendet werden dabei Azathioprin, Mycophenolsäure-Derivate und Tacrolimus. Beim Rezidiv kommt ein Wechsel auf ein anderes Immunsuppressivum oder eine hoch dosierte Therapie mit Cyclophosphamid infrage. Für refraktäre Fälle ist offenbar die CAR-T-Zell-Therapie vielversprechend, sollte aber extremen Einzelfällen vorbehalten sein.

Quelle: Eckert CE et al. Dtsch Med Wochenschr 2025; 150: 451-460; DOI: 10.1055/a-2375-2634

Falls Sie diesen Medizin Cartoon gerne für Ihr nicht-kommerzielles Projekt oder Ihre Arzt-Homepage nutzen möchten, ist dies möglich: Bitte nennen Sie hierzu jeweils als Copyright den Namen des jeweiligen Cartoonisten, sowie die „MedTriX GmbH“ als Quelle und verlinken Sie zu unserer Seite https://www.medical-tribune.de oder direkt zum Cartoon auf dieser Seite. Bei weiteren Fragen, melden Sie sich gerne bei uns (Kontakt).