Wie die neurologische Abklärung von Myalgien am besten gelingt

Eine Myalgie differenzialdiagnostisch abzugrenzen ist komplex.

© romaset - stock.adobe.com

Eine Myalgie differenzialdiagnostisch abzugrenzen ist komplex.

© romaset - stock.adobe.com

Die Myalgie ist meist ein unspezifisches Symptom, das bei diversen neurologischen und systemischen Erkrankungen auftreten kann. Häufig liegt keine primäre Schädigung des Skelettmuskels vor. Eine solche Genese muss jedoch stets in Erwägung gezogen werden, um die therapeutische Strategie entsprechend anzupassen, so das Autorenteam der aktuellen S1-Leitlinie „Diagnostik und Differenzialdiagnose bei Myalgien“ der DGN* und weiterer beteiligter Fachgesellschaften.

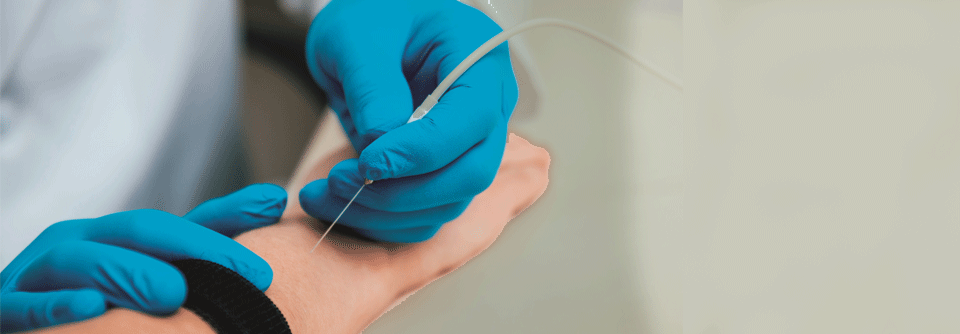

Bereits die Elektromyografie (EMG) kann wertvolle Hinweise auf eine zugrunde liegende Muskelpathologie liefern. Dabei ist zu berücksichtigen, dass auch Myopathien Zeichen der Spontanaktivität aufweisen können. Die Art der Auffälligkeiten in der EMG kann bei der Eingrenzung potenzieller Ursachen helfen.

Die MRT liefert oft keine spezifische Diagnose

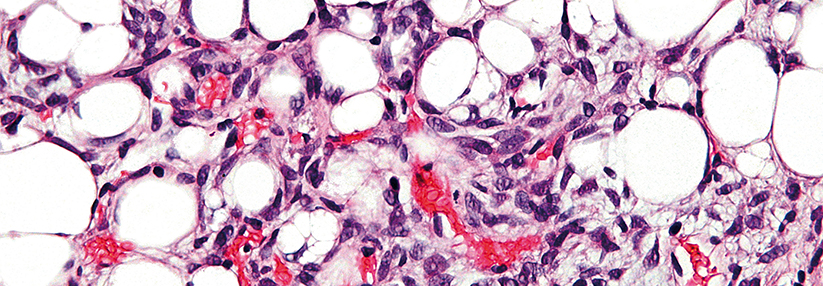

Das bildgebende Verfahren der Wahl zur Einschätzung von Skelettmuskelschäden ist die MRT. Sie ist hochsensitiv für pathologische Muskelsignale, liefert jedoch oft keine spezifische Diagnose, da sich die Befunde bei verschiedenen Myopathien überschneiden. Ein wichtiges ergänzendes Instrument ist die Muskelbiopsie. Insbesondere bei belastungsabhängigen Muskelschmerzen steigt die Aussagekraft der Biopsie, wenn bestimmte Zeichen und Symptome wie Myoglobinurie oder muskuläre Atrophie vorliegen (s. Kasten).

Ein möglicher, oft übersehener Auslöser ist der Morbus Pompe, eine hereditäre Glykogenspeicherstörung. Mit dem Trockenbluttest steht mittlerweile ein einfaches Screeningverfahren zur Verfügung.

Aufschluss durch Gewebeprobe

Die Aussagekraft einer Muskelbiopsie bei belastungsabhängigen Myalgien steigt, wenn ein oder mehrere Zeichen und Symptome vorhanden sind: Myoglobinurie, Muskelschwäche, Hypertrophie bzw. Atrophie, erhöhte CK-Werte im Blut (3–5-fach), Veränderungen einer Myopathie im EMG, positive Familienanamnese für die gleichen Beschwerden bzw. eine muskuläre Erkrankung.

Zu den medikamentösen Quellen für muskuläre Schmerzen zählen die Checkpoint-Inhibitoren. Sie können immunvermittelte Myopathien induzieren. Bleibt die Symptomatik trotz Absetzen der Medikation bestehen, kann eine immunsuppressive Therapie erforderlich sein.

Der Muskelschmerz ist auch die wichtigste muskelassoziierte Nebenwirkung der HMG-CoA-Reduktase-Hemmer. Während Rhabdomyolysen selten (0,01–0,1 %) auftreten, zeigen bis zu 28 % der Patientinnen und Patienten eine milde CK-Erhöhung mit begleitender Myopathie. Varianten im SLCO1B1-Gen gelten als Risikofaktor. Ein seltener Sonderfall ist die immunvermittelte nekrotisierende Myopathie unter Statinen. Verdacht besteht bei proximaler Muskelschwäche, extrem hohen CK-Werten und Zeichen einer irritablen Myopathie in der EMG. Häufig lassen sich Antikörper gegen 3-Hydroxy-3-Methylglutaryl-Coenzym-A-Reduktase (HMGCR) nachweisen.

Basisuntersuchungen bei Myalgien

Obligat: Anamnese, klinische Untersuchung, Basislabordiagnostik (Differenzialblutbild, Blutsenkung, CRP, CK, evtl. Myoglobin, Leberenzyme, Elektrolyte [Na, K, Ca])

Fakultativ: EMG, erweiterte Labor- und Liquordiagnostik, Genetik, Bildgebung des Muskels (Sonografie, MRT), Muskelbiopsie

Betroffene mit geringen oder tolerierbaren Muskelbeschwerden und CK-Werten unter dem Zehnfachen der Norm können die Statintherapie in gleicher oder reduzierter Dosis unter Kontrolle fortsetzen. Bei intolerablen Beschwerden, einer CK über der zehnfachen Norm oder klinisch signifikanter Rhabdomyolyse sollte der Lipidsenker abgesetzt werden.

Bei nichtdystrophen Myotonien können Medikamente wie Mexiletin, Lamotrigin oder Acetazolamid die Muskelschmerzen lindern. Voraussetzung für den Einsatz von Mexiletin ist eine vorherige kardiologische Abklärung. Mutationen im RYR1-Gen können die Ursache von Myalgien mit oder ohne Rhabdomyolyse sein.

Der ischämische Arbeitsversuch hat sich als Screeningmethode für Störungen im Kohlenhydrat- oder Purinstoffwechsel bewährt. Sensitivität und die Spezifität sind allerdings niedrig. Eine neuere, nichtischämische Variante liefert vergleichbare diagnostische Ergebnisse bei metabolischen Myopathien – ohne das Risiko einer iatrogenen Rhabdomyolyse, wie sie bei der Glykogenose Typ V (McArdle-Krankheit) auftreten kann.

Nicht zuletzt sollte bei allen Patientinnen und Patienten mit Myalgien gezielt nach Zeichen einer Myotonie gesucht werden. Ebenfalls essenziell ist die Anamnese zu Medikamenten (z. B. Makrolidantibiotika, Cyclosporin) und Nahrungsmitteln (z. B. Grapefruitsaft), die potenziell Myopathien oder Myalgien triggern können.

*Deutsche Gesellschaft für Neurologie

S1-Leitlinie „Diagnostik und Differenzialdiagnose der Myalgien“; AWMF-Register-Nr. 030/051; www.awmf.org

Falls Sie diesen Medizin Cartoon gerne für Ihr nicht-kommerzielles Projekt oder Ihre Arzt-Homepage nutzen möchten, ist dies möglich: Bitte nennen Sie hierzu jeweils als Copyright den Namen des jeweiligen Cartoonisten, sowie die „MedTriX GmbH“ als Quelle und verlinken Sie zu unserer Seite https://www.medical-tribune.de oder direkt zum Cartoon auf dieser Seite. Bei weiteren Fragen, melden Sie sich gerne bei uns (Kontakt).