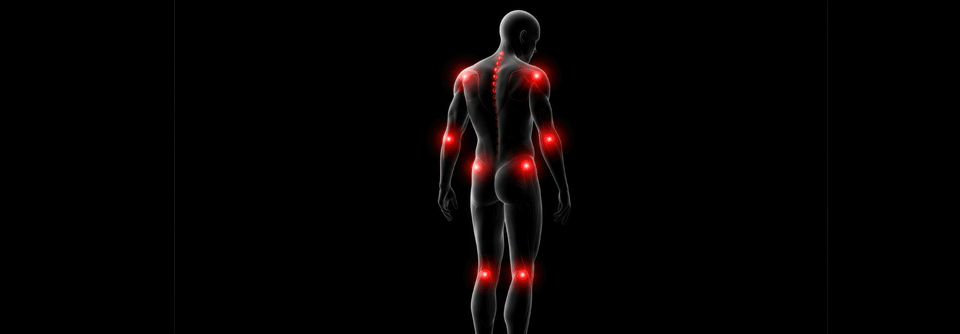

Bei Schmerzen in Schulter und Becken an Polymyalgia rheumatica denken!

Insbesondere bei älteren oder gebrechlichen Menschen sollte zusätzlich zur medikamentösen Therapie ein individualisiertes Übungsprogramm angeboten werden.

© agenturfotografin – stock.adobe.com

Insbesondere bei älteren oder gebrechlichen Menschen sollte zusätzlich zur medikamentösen Therapie ein individualisiertes Übungsprogramm angeboten werden.

© agenturfotografin – stock.adobe.com

Einen ersten Hinweis auf das Vorliegen einer Polymyalgia rheumatica (PMR) liefert das Alter: Die Erkrankung betrifft fast nur Menschen ab dem 50. Lebensjahr, Frauen rund dreimal häufiger als Männer. Es besteht eine enge Beziehung zur Riesenzellarteriitis (RZA): Etwa 20 % der Personen mit PMR haben auch eine RZA. Umgekehrt weist rund die Hälfte der Menschen mit Riesenzellarteriitis Symptome der Polymyalgie auf.

Charakteristisch für die rheumatische Polymyalgie sind neu auftretende, entzündliche Schmerzen im Schulter- und Beckengürtelbereich sowie eine ausgeprägte Morgensteifigkeit. Ein Teil der Erkrankten leidet auch an Allgemeinsymptomen wie Fieber, Abgeschlagenheit, Nachtschweiß, Appetitlosigkeit und Gewichtsverlust. Die Entzündungsparameter sind fast immer erhöht, eine normale BSG und ein negatives CRP finden sich in < 3 % der Fälle, heißt es in der Leitlinie der DGRh* und weiterer Fachgesellschaften.

Wichtige Hinweise liefert die bildgebende Diagnostik: Für die Polymyalgie sprechen (Teno-)Synovialitiden, Bursitiden und Inflammationen an extrasynovialen Strukturen. PMR-ähnliche Symptome können z. B. bei der rheumatoiden Arthritis des höheren Lebensalters oder einer Kalziumpyrophosphat-arthropathie auftreten. Deshalb plädiert das Leitlinienteam dafür, bei passendem klinischem Befund andere Erkrankungen mit vergleichbaren Beschwerden auszuschließen.

Nach Diagnose schnell mit Glukokortikoiden starten

Alle Personen unter PMR-Verdacht sollten umgehend in einer rheumatologischen Facharztpraxis vorgestellt werden, um die Diagnose zu sichern, das individuelle Risiko zu erfassen und die passende Behandlung auszuwählen. Die Fortsetzung einer Steroidmonotherapie obliegt dann der Hausärztin bzw. dem Hausarzt. Ziel ist eine möglichst lang anhaltende Remission. Bis das gelingt, wird der Verlauf am besten alle ein bis vier Wochen kontrolliert. Bei stabilem Befund genügt ein Termin alle drei bis sechs Monate. Nach erfolgreichem Absetzen der Medikation wird individuell entschieden.

Unmittelbar nach der PMR-Diagnose sollte die Glukokortikoidtherapie starten. Die Einnahme erfolgt als morgendliche Einzeldosis, initial am besten mit 15–25 mg/d Prednisolonäquivalent. Anfangsdosen ≤ 7,5 mg/d oder > 30 mg/d sind zu vermeiden. Im Verlauf wird eine kontinuierliche Steroidreduktion empfohlen, abhängig von Krankheitsaktivität, Laborwerten und Nebenwirkungen.

Für die Steroidmonotherapie wird eine maximale Dauer von einem Jahr angestrebt. Mit einer begleitenden Biologikabehandlung sollten es nicht länger als 16 Wochen sein, bei zusätzlichem Methotrexat wird auf sechs bis acht Monate verkürzt. Diese Empfehlungen beruhen ausschließlich auf Expertenmeinung. Studien zur unterschiedlichen Dauer der Kortikoidgabe gibt es bisher nicht.

Erkrankte mit rezidivierendem Verlauf sollten additiv zum Kortikoid einen Interleukin-6-Rezeptor-blocker wie Tocilizumab oder Sarilumab erhalten. Erwägen kann man diesen Schritt auch für ausgewählte Personen mit neu aufgetretener PMR oder hohem Risiko für unerwünschte Steroidfolgen. Wirksamkeit und steroidsparender Effekt sind inzwischen belegt, es handelt sich in Deutschland aber um einen Off-Label-Einsatz.

Alternativ zur Interleukin-6-Blockade kommen Methotrexat oder Rituximab infrage. MTX war in der Originalleitlinie noch die Substanz erster Wahl, wenn es darum ging, mit wenig Glukokortikoid auszukommen. Im Update wird es nur noch als Alternative eingestuft für Personen, die nicht mit einem IL-6-Rezeptorantagonisten behandelt werden können. Für Rituximab konnte nach einem Jahr eine überlegene Reduktion des Aktivitäts-Scores bei geringerer kumulativer Steroiddosis ermittelt werden. Bisher sind aber weder MTX noch Rituximab für die Behandlung bei PMR zugelassen. Erste Daten zu Januskinaseinhibitoren wie Tofacitinib sprechen dafür, dass sich mit ihnen eine Remission ebenso rasch erreichen lässt wie mit Glukokortikoiden.

Muskelmasse erhalten und Stürze verhindern

Insbesondere bei älteren oder gebrechlichen Menschen sollte zusätzlich zur medikamentösen Therapie ein individualisiertes Übungsprogramm angeboten werden. Dessen Wirkung bei der PMR ist zwar noch nicht in Studien belegt. Aber die Erhaltung von Muskelmasse und -funktion sowie die Reduktion des Sturzrisikos nennt das Expertenteam gerade für Personen unter Steroidtherapie als wichtiges und erstrebenswertes Ziel.

* Deutsche Gesellschaft für Rheumatologie und Klinische Immunologie

Quelle: S2e-Leitlinie zur Behandlung der Polymyalgia rheumatica: Update 2024; AWMF-Register-Nr. 060/006; www.awmf.org

Falls Sie diesen Medizin Cartoon gerne für Ihr nicht-kommerzielles Projekt oder Ihre Arzt-Homepage nutzen möchten, ist dies möglich: Bitte nennen Sie hierzu jeweils als Copyright den Namen des jeweiligen Cartoonisten, sowie die „MedTriX GmbH“ als Quelle und verlinken Sie zu unserer Seite https://www.medical-tribune.de oder direkt zum Cartoon auf dieser Seite. Bei weiteren Fragen, melden Sie sich gerne bei uns (Kontakt).