Checkpointinhibitoren: Risiko für Rheuma Schmerz

Konservativ geschätzt betreffen die CI-induzierten unerwünschten Wirkungen bis zu 70 % der Behandelten.

© MrAshi - stock.adobe.com

Konservativ geschätzt betreffen die CI-induzierten unerwünschten Wirkungen bis zu 70 % der Behandelten.

© MrAshi - stock.adobe.com

Die Tumorabwehr ist eine wichtige Aufgabe des Immunsystems. Denn dass aus fehlerhaften Basen kein Malignom entsteht, ist insbesondere patrouillierenden Immunzellen zu verdanken. Dabei geht es im Körper zu wie in einem Überwachungsstaat, sagte Prof. Dr. Hendrik Schulte-Koops von der LMU München: T-Zellen kommen pro Tag viele Male an den kernhaltigen Zellen des menschlichen Organismus vorbei. Erkennen sie krebsassoziierte Peptide, setzen sie sofort Abwehrmechanismen in Gang.

Ebenso wie die Tumorabwehr beruhen auch Autoimmunerkrankungen auf der Aktivität und der Regulation des Immunsystems. Beide Phänomene hängen somit zusammen. Eine Folge davon ist, dass eine Tumortherapie unter „Scharfschaltung“ des Immunsystems auch autoimmune Reaktionen begünstigt. Im Falle der Checkpointinhibitoren führt dies zu einer sehr hohen Rate an Nebenwirkungen. Da alle kernhaltigen Körperzellen betroffen sein können, drohen die unerwünschten Wirkungen an jedem Organ – „von der Locke bis zur Socke“, so Prof. Schulte-Koops.

Konservativ geschätzt betreffen die CI-induzierten unerwünschten Wirkungen bis zu 70 % der Behandelten und treten üblicherweise drei bis sechs Monate nach Therapiebeginn auf. Laut Prof. Schulte-Koops gibt es allerdings Ausnahmen: Bei einer Patientin kam es beispielsweise direkt nach der Infusion von Nivolumab bereits zu einer unerwünschten Wirkung, andere Betroffene entwickelten Beschwerden erst drei Jahre nach Beendigung der Immuncheckpoint-Therapie.

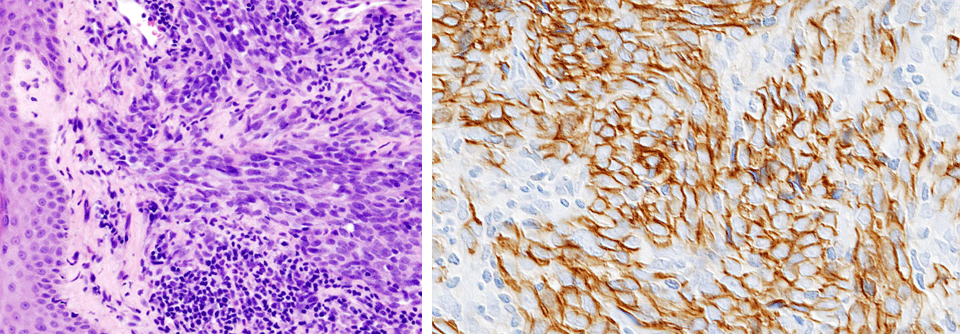

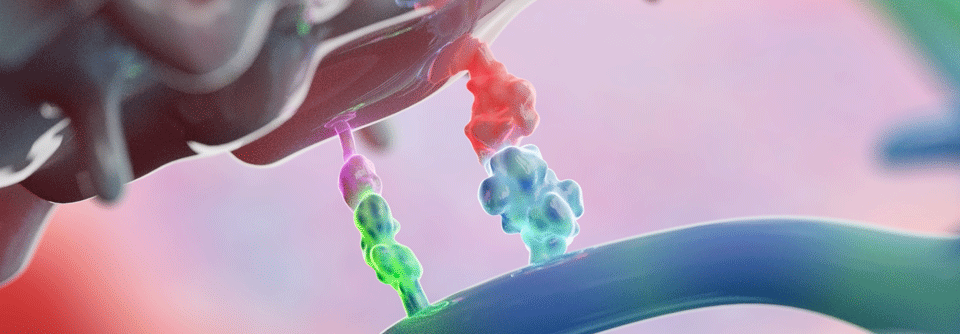

Gas geben oder bremsen – so funktionieren Immuncheckpoints

Immuncheckpoints sind Oberflächenrezeptoren auf T-Zellen. Positive Checkpoints aktivieren die T-Zelle, negative Checkpoints verhindern die anhaltende Aktivierung autoreaktiver T-Zellen.

Das ist wichtig, denn das Erkennen von Autopeptiden ist physiologisch und passiert ständig, sagte Prof. Schulte-Koops. Negative Immuncheckpoints sind deshalb die Vermittler der peripheren Toleranz. Wichtigste Mechanismen sind dabei die PD1- und CTLA4-Signalwege. Negative Checkpointinhibitoren werden in der Tumortherapie eingesetzt. Sie blockieren die Bremse an den T-Zellen und ermöglichen ihnen dadurch, körpereigene Strukturen wie entartete Zellen anzugreifen und zu zerstören. Die Kehrseite der Tumorabwehr: Es werden gleichzeitig autoimmune Reaktionen angestoßen und häufig aufrechterhalten.

Arthralgien, Myalgien und Sicca-Syndrom am häufigsten

Wichtig für die Rheumatologin und den Rheumatologen: Diese autoimmunen Angriffe erfolgen isoliert gegen Zielstrukturen. Es müssen also z. B. kein lehrbuchgerechter Lupus und keine klassische rheumatoide Arthritis vorliegen. Dafür ist allerdings das gesamte Spektrum der rheumatologischen Symptomatik möglich, wobei es am häufigsten zu Arthralgien, Myalgien und Sicca-Syndrom kommt, seltener auch zu Vaskulitiden und SLE-ähnlichen Krankheitsbildern (siehe Kasten). Männer und Frauen sind im Gegensatz zu vielen „normalen“ rheumatologischen Entitäten gleichermaßen betroffen.

Nicht nur Arthralgien, auch klinische Arthritiden treten als Nebenwirkungen der Behandlung auf. Erstaunlicherweise lassen sich diese am besten mit dem fürs Staging genutzten PET-Imaging und nicht mit dem Ultraschall nachweisen, betonte der Referent. Polyarthritiden und Oligoarthritiden sind mit je etwa 45 % der Fälle häufiger als Tenosynovitiden und Monoarthritiden. Da die B-Zelle bei dem ganzen Spiel fleißig mitmacht, kommt es auch zu Antikörpern, erklärte der Referent. Bis zu 60 % der Betroffenen weisen ANA auf, diese sind aber niedrig-titrig, nie spezifisch und nicht-krankheitsverursachend – haben also keinerlei Aussagekraft.

Die Therapie der Checkpointinhibitoren-assoziierten rheumatischen Nebenwirkungen orientiert sich nicht nach einem klassischen Textbuch, betonte der Rheumatologe. Sie muss pragmatisch sein und die Lebensqualität der Patientinnen und Patienten verbessern, damit die lebensverlängernde Tumortherapie überhaupt möglich wird.

Dafür sollten die Betroffenen unbedingt wissen: Je intensiver die Nebenwirkungen einer Therapie mit Checkpointinhibitoren ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, in eine komplette Remission zu kommen. Diese Balance zwischen Tumortherapie und Nebenwirkungen zeigt sich auch bei deren Behandlung. Patientinnen und Patienten, die schon zu Beginn der Therapie unter Immunsuppressiva stehen, haben ein schlechteres Überleben als solche ohne Immunsuppression, sagte Prof. Schulte-Koops. Das gilt auch für Personen, die im Verlauf ihrer Tumortherapie rheumatologische Flares entwickeln. Auch bei ihnen verschlechtert die Gabe von Immunsuppressiva das Tumorüberleben.

Nebenwirkungen durch Checkpointinhibitoren

Bisher sind folgende rheumatische unerwünschte Wirkungen durch CI aufgetreten:

- Arthritis

- Myositis, Polymyositis, Dermatomyositis, eosinophile Fasziitis

- Polymyalgia rheumatica, Riesenzellarteriitis

- Morbus-Sjögren-Symptomatik

- Sarkoidose

- Lupusnephritis, subakuter kutaner Lupus

- naxonale Polyradikuloneuropathie

- Vaskulitiden, EGPA

Wenn möglich, lokale Therapie bevorzugen

Doch wie lassen sich unter diesem Gesichtspunkt die durch Immuncheckpoint-Therapie ausgelösten rheumatischen Beschwerden lindern? Dazu werden derzeit Empfehlungen von der EULAR erarbeitet. Insgesamt gilt: Alles, was lokal eingesetzt wird (intraartikuläre Injektionen) ist besser als eine systemische Gabe. Ist Letztere unabdingbar, sollten Wirkstoffe verabreicht werden, die die Tumortherapie nicht hemmen. Dazu gehören nach derzeitigem Kenntnisstand NSAR, Interleukin-6-Rezeptorblocker, Methotrexat, Apremilast und Hydroxychloroquin, aber auch Prednisolon unter 10 mg/d. Für kurze Zeit (eine Woche) kann man zum „Feuerlöschen“ mit dem Kortison höher gehen, sagte Prof. Schulte-Koops. Unklar bleibt noch, inwieweit TNF-Blocker, IL-17-Inhibitoren, Tacrolimus und Sulfasalazin eine Therapie mit Checkpointinhibitoren beeinflussen. Sicher gehemmt wird ihre Wirkung jedoch durch Abatacept, JAK-Inhibitoren und hohe Glukokortikoiddosen (≥ 10 mg/d), schloss der Referent.

Quelle: 131. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin

Falls Sie diesen Medizin Cartoon gerne für Ihr nicht-kommerzielles Projekt oder Ihre Arzt-Homepage nutzen möchten, ist dies möglich: Bitte nennen Sie hierzu jeweils als Copyright den Namen des jeweiligen Cartoonisten, sowie die „MedTriX GmbH“ als Quelle und verlinken Sie zu unserer Seite https://www.medical-tribune.de oder direkt zum Cartoon auf dieser Seite. Bei weiteren Fragen, melden Sie sich gerne bei uns (Kontakt).