Chemoimmuntherapie hat (fast) ausgedient

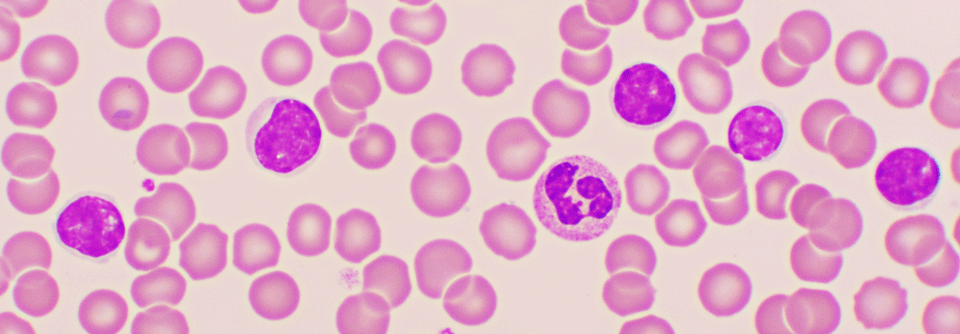

Nicht alle Erkrankten mit CLL benötigen sofort eine Therapie.

© jarun011 - stock.adobe.com

Nicht alle Erkrankten mit CLL benötigen sofort eine Therapie.

© jarun011 - stock.adobe.com

Molekulare Diagnostik

Die prognostische Aussagekraft von Veränderungen in der variablen Region der schweren Immunglobulinketten (IGHV) findet in der neuen Leitlinie stärker Beachtung. Künftig soll zusätzlich zu TP53-Mutationen und -Deletionen auch der IGHV-Status vor Therapiebeginn bestimmt werden (Empfehlungsgrad A), sofern dies nicht bereits früher erfolgte. Da Letzterer als stabiler Parameter gilt, reicht eine einmalige Testung aus.

Erstlinientherapie

Patient:innen mit CLL sollen in der Erstlinie eine Therapie auf Basis eines BCL2- oder BTK-Inhibitors erhalten (A). Unabhängig vom genetischen Risikoprofil sollte ihnen sowohl eine zeitlich begrenzte Behandlung mit Venetoclax-Obinutuzumab als auch eine Dauertherapie mit einem BTK-Inhibitor (Acalabrutinib, Zanubrutinib, Ibrutinib) sowie die Kombi Ibrutinib-Venetoclax angeboten werden (B). Bei der Entscheidung über die Strategie zählen mangels randomisierter Wirksamkeitsvergleiche vor allem individuelle Präferenzen und Komorbiditäten.

Wenn Erkrankte eine zeitlich limitierte Therapie wünschen, stellen Venetoclax-Obinutuzumab oder Ibrutinib-Venetoclax gemäß Expert:innenkonsens (EK) die erste Wahl dar. Fällt die Entscheidung andererseits zugunsten einer BTK-Inhibition, sind bei älteren und kardial vorerkrankten Personen die Substanzen der zweiten Generation (Acalabrutinib, Zanubrutinib) aufgrund ihres Toxizitätsprofils vorzuziehen („sollte“; B). Nierenkranke Patient:innen (Kreatinin-Clearance < 30 ml/min) und solche mit erhöhtem Risiko für ein Tumorlysesyndrom, d. h. einer hohen CLL-Last, sollten in der Erstlinie bevorzugt einen BTK-Inhibitor bekommen (B).

Eine Chemoimmuntherapie mit Fludarabin, Cyclophosphamid und Rituximab ist nur noch in Ausnahmefällen vorgesehen. Sie kommt ausschließlich für fitte Betroffene bis zu 65 Jahren mit günstigem Risikoprofil infrage (mutiertes IGHV, TP53-Wildtyp, kein komplexer Karyotyp), die dies nach gründlicher Aufklärung, insbesondere über das Sekundärmalignomrisiko, ausdrücklich wünschen („sollte“; B).

Behandlung von Rezidiven

Die Verfasser:innen raten, rezidivierten Patient:innen die Teilnahme an einer klinischen Studie anzubieten, sofern eine passende zur Verfügung steht („soll“; EK). Auch in der Rezidivtherapie sollen Ärzt:innen die zielgerichteten Therapieansätze mit BTK-Inhibitoren oder Venetoclax einer Chemoimmuntherapie vorziehen (A). Venetoclax ist dabei zeitlich limitiert anzuwenden, in den ersten sechs der 24 Behandlungsmonate kombiniert mit Rituximab („soll“; A). Der PI3K-Inhibitor Idelalisib sollte hingegen wegen seines Nebenwirkungsprofils nur zum Einsatz kommen, wenn die BTK- und BCL2-Hemmung keine Option darstellt (EK).

Tritt ein Rezidiv innerhalb von zwei Jahren auf oder erweist sich die CLL als refraktär, sollten die Behandelnden die zielgerichtete Substanzklasse wechseln (EK). Falls Patient:innen nach zeitlich limitierter Venetoclax-Therapie ein Spätrezidiv erleiden, stellt hingegen eine erneute Behandlung mit Venetoclax plus Rituximab eine Option dar („kann“; EK). Ebenso kann ein alternativer BTK-Inhibitor erprobt werden, wenn der vorherige wegen Intoleranz oder Toxizitäten abgesetzt wurde und es anschließend zum Rückfall kam (EK).

Richter-Transformation

Besteht der Verdacht einer Richter-Transformation, ist eine weiterführende radiologische Diagnostik indiziert, bevorzugt eine kontrastmittelgestützte CT oder PET/CT („soll“; A). Ärzt:innen sollten, wenn möglich, eine Biopsie aus der Läsion mit dem höchsten SUV-Wert in der PET entnehmen (EK). Statt einer Feinnadelbiopsie wird für die histologische Sicherung mehr Material benötigt, optimalerweise ein ganzer Lymphknoten oder z. B. eine größere Nadelbiopsie (EK). Wenn ein befallener Lymphknoten einer Exzisions- oder Inzisionsbiopsie nicht leicht zugänglich ist, soll eine Stanzbiopsie durchgeführt werden. Es empfiehlt sich, dass Patholog:innen mit besonderer Erfahrung in der Lymphomdiagnostik die primäre Diagnose einer Richter-Transformation stellen bzw. bestätigen („sollte“, EK). Sofern Referenzmaterial der ursprünglichen CLL vorliegt, raten die Fachleute zusätzlich zu einer molekularen Analyse der klonalen Verwandtschaft („soll“; EK).

Abhängig von Alter, Komorbiditäten und Risikoprofil sollten Mediziner:innen in der Behandlung einer Richter-Transformation anthrazyklinhaltige Regime wie R-CHOP einsetzen (B). Für geeignete Patient:innen sollte man eine allogene Stammzelltransplantation in Betracht ziehen (B), die bei diesem Krankheitsbild primär konsolidierend erfolgt („sollte“; B). Bei fehlender Eignung oder fehlenden Spender:innen kann stattdessen eine Hochdosischemotherapie und autologe Transplantation Anwendung finden (0). Wenn möglich, ist Betroffenen die Behandlung im Rahmen einer klinischen Studie anzubieten („soll“, EK). Wird wiederum ein de-novo DLBCL ohne klonale Verwandschaft zur CLL nachgewiesen, sollte sich die Therapie an den DLBCL-Leitlinien orientieren (EK).

Infektiöse Komplikationen

Bei rezidivierenden Infekten können Ärzt:innen Erkrankten mit IgG-Spiegeln < 4 g/L eine Immunglobulinsubstitution mit 0,2–0,4 g IgG/kgKG anbieten (0). Entwickeln Personen unter Idelalisib-Therapie erstmals eine CMV-Virämie oder steigt der Titer, sollte eine präemptive Behandlung gegen den Erreger erfolgen und die Einnahme unterbrochen werden (EK). Während der Therapie mit BTK- oder BCL2-Inhibitoren sind Kolleg:innen wiederum angehalten, vor Einsatz von Antiinfektiva das Interaktionspotenzial zu prüfen und ggf. Dosisanpassungen vorzunehmen („sollte“; EK). Insbesondere Triazole, Fluorchinolone, Makrolide und HIV-Proteasehemmer gehen mit Risiken einher, da sie die Spiegel der zielgerichteten CLL-Therapeutika erhöhen.

Die Expert:innen erweiterten zudem ihre Impfempfehlungen für Betroffene (alle „sollten“):

- COVID-19: alle CLL-Patient:innen, jährlicher Booster (B)

- Influenza: alle, jährlich zwischen September und Dezember (B)

- Hepatitis B: alle, ggf. Titerbestimmung und Auffrischung (B)

- RSV: alle Erkrankten (EK)

- Varizella-Zoster-Virus: Totimpfstoff, nach individueller Abwägung von Nutzen und Risiken (B)

- Pneumokokken: für Ungeimpfte, bevorzugt der 20-valente Konjugatimpfstoff, ansonsten zuerst PCV13, 8–12 Wochen später das Polysaccharid-Vakzin PSV23 (B)

- Diphtherie, Tetanus: Auffrischung, wenn die letzte Impfung mehr als zehn Jahre zurückliegt (EK)

- Pertussis, Polio: nachholen, wenn Grundimmunisierung bzw. empfohlene Auffrischung im Erwachsenenalter fehlt (EK)

Eine Impfung gegen Hepatitis A, Haemophilus Influenzae und Meningokokken kann zusätzlich erwogen werden (EK).

Quelle: S3-Leitlinie Diagnostik, Therapie und Nachsorge für Patient:innen mit einer chronischen lymphatischen Leukämie (CLL); AWMF-Registernummer 018-032OL; www.awmf.org

Fünf Fragen zur neuen S3-Leitlinie CLL

Warum sollen Ärzt:innen zukünftig neben TP53 auch den IGHV-Status routinemäßig bestimmen?

Prof. Dr. Barbara Eichhorst: Studien haben gezeigt, dass es sich beim IGHV-Status neben TP53 um den Faktor handelt, der die Remissionsdauer unter bestimmten Therapien am besten vorhersagen kann. Dies trifft vor allem auf die zeitlich begrenzten Regime zu. Auf die Dauerbehandlung mit BTK-Inhibitoren wirkt er sich kaum aus.

Welche Kriterien sind bei der Wahl der zytostatikafreien Erstlinie relevant?

Prof. Eichhorst: Wie beschrieben spielen genetische Risikofaktoren eine Rolle. Für viele Betroffene ist es wichtig, möglichst lange krankheitsfrei zu bleiben. Hingegen stellt das Alter in der Beratung heute keinen primären Faktor mehr dar, da die zytostatikafreien Behandlungen allgemein gut vertragen werden.

Relevant bleiben allerdings Begleiterkrankungen. So haben BTK-Inhibitoren, insbesondere der ersten Generation, kardiale und kardiovaskuläre Nebenwirkungen. Andererseits muss man mit BCL2-Inhibitoren sehr vorsichtig sein, wenn Patient:innen eine eingeschränkte Nierenfunktion aufweisen. Kombinationen aus BCL2-Inhibitor und CD20-Antikörper verursachen wiederum eine starke Immunsuppression, weshalb diese Regime in der Pandemie seltener Einsatz fanden.

Wem würden Sie weiterhin eine Chemoimmuntherapie anbieten?

Prof. Eichhorst: Man kann diese Option weiter Erkrankten anbieten, die jung und fit genug sind, um ihnen eine relativ intensive Therapie mit Fludarabin, Cyclophosphamid und Rituximab zu verabreichen. Absolute Voraussetzung ist aber, dass die CLL-Zellen gemäß der genetischen Testung ein durchgehend günstiges Risikoprofil haben. Unter diesen Bedingungen scheint das FCR-Regime noch immer so gut wie die zielgerichteten Therapien zu wirken. Das trifft allerdings nur auf 5–10 % der Erkrankten im Klinikalltag zu.

Mediziner:innen müssen die Betroffenen auch darüber aufklären, dass Cyclophosphamid als alkylierendes Zytostatikum das Risiko von myelodysplastischen Syndromen und akuten myeloischen Leukämien erhöht. 4–5 % entwickeln nach einer FCR-Therapie diese Spätkomplikationen. Gemäß meiner Erfahrung bevorzugen die meisten letztendlich die zielgerichtete Therapie.

Welche weiteren Behandlungsansätze gegen CLL befinden sich in der klinischen Entwicklung?

Prof. Eichhorst: Ganz neu steht Pirtobrutinib als Nächstgenerations- BTK-Inhibitor zur Verfügung. Er kann nach Versagen der bisherigen Kinasehemmer angewendet werden und wirkt auch bei Vorliegen der häufigsten Resistenzmutation. Es wird noch weitere Präparate geben, die einen mehrfachen Einsatz von BTK-Inhibitoren trotz Resistenzen erlauben.

Als weitere Gruppe von Wirkstoffen gibt es BTK-Degrader, die das Protein nicht nur hemmen, sondern dessen Verstoffwechselung induzieren. Deren Entwicklung wird aber noch Zeit in Anspruch nehmen. Nicht zuletzt forschen Wissenschaftler:innen auch an bispezifischen Antikörpern, wie man sie bereits gegen andere Lymphome einsetzt. Bispezifika sind bei der CLL mit mehr Nebenwirkungen behaftet, werden aber sicherlich in die Behandlung kommen.

Welche Besonderheiten existieren bei der Impfung Erkrankter, die CD20-Antikörper erhalten?

Prof. Eichhorst: Die CD20-Antikörpertherapie tötet auch gesunde B-Lymphozyten ab, sodass Impfungen unter laufender Behandlung und bis zu einem Jahr danach nicht als erfolgversprechend gelten. Behandelnde sollten Auffrischungsimpfungen demzufolge vor Beginn durchführen. Das lässt sich bei der CLL in der Regel realisieren, da die Therapie im Gegensatz zu akuten Leukämien selten stark drängt.

Allgemein würde ich also vorher impfen oder ein Jahr warten. Angesichts der erhaltenen T-Zell-Immunität kann ein Versuch aber auch unter laufender Therapie erfolgen, zumal die existierenden Vakzine meist gut vertragen werden.

Interview: Lara Sommer

Falls Sie diesen Medizin Cartoon gerne für Ihr nicht-kommerzielles Projekt oder Ihre Arzt-Homepage nutzen möchten, ist dies möglich: Bitte nennen Sie hierzu jeweils als Copyright den Namen des jeweiligen Cartoonisten, sowie die „MedTriX GmbH“ als Quelle und verlinken Sie zu unserer Seite https://www.medical-tribune.de oder direkt zum Cartoon auf dieser Seite. Bei weiteren Fragen, melden Sie sich gerne bei uns (Kontakt).