Diabetes und CKD: Therapie mit Blick über den Tellerrand

Bei Patienten mit Typ-2-Diabetes (T2D) ist neben kardiovaskulären Erkrankungen die CKD eine der HÄUFIGSTEN KOMORBIDITÄTEN.

© Coloures-Pic - stock.adobe.com

Bei Patienten mit Typ-2-Diabetes (T2D) ist neben kardiovaskulären Erkrankungen die CKD eine der HÄUFIGSTEN KOMORBIDITÄTEN.

© Coloures-Pic - stock.adobe.com

Die Zahlen sind alarmierend: Laut aktueller Datenlage [1] ist in den Jahren zwischen 2003 und 2022 die Prävalenz des ärztlich diagnostizierten Diabetes von 5,8% auf 10,2% angestiegen, bei Männern und in den östlichen Bundesländern höher als bei Frauen und im Westen des Landes [2]. Mehr als 90% der Personen mit Diabetes sind von einem Typ-2-Diabetes (T2D) betroffen, der meist durch einen ungünstigen Lebensstil bedingt ist und sich vorwiegend im mittleren oder höheren Erwachsenenalter manifestiert. Bemerkenswert ist allerdings eine Altersverschiebung. So wies Prof. Dr. Ralf Lobmann, Stuttgart, im Rahmen des 49. Nephrologischen Seminars in Heidelberg darauf hin, dass der T2D immer früher beginnt: „Aktuell sind wir bei einem Median von 42 Jahren und mit zunehmendem Lebensalter steigen die Risiken der an Diabetes Erkrankten für Folgeerkrankungen.“

Die Multimorbidität dieser Patienten ist durch eine Vielzahl von Risikofaktoren bedingt. Die Betroffenen leiden häufig gleichzeitig an einer metabolischen und einer kardiovaskulären (cv) Erkrankung. Ein Großteil der Menschen mit Diabetes entwickelt im Laufe der Zeit eine chronische Nierenerkrankung (CKD) im Rahmen einer diabetischen Nephropathie.

Entsprechend viele Patienten werden häufiger hospitalisiert. Bei ca. 30% aller Patienten beispielsweise im Stuttgarter Katharinenhospital besteht die Nebendiagnose Diabetes. Das sei in anderen Kliniken sicher nicht viel anders, verwies Lobmann auf die hohe Prävalenz der Stoffwechselerkrankung im stationären Bereich. Damit stehen das deutsche Gesundheitssystem und Nina Warken (CDU) als neue Gesundheitsministerin vor enormen Herausforderungen. Unter anderem sei bei der anstehenden Strukturreform unbedingt eine Nachsteuerung in Bezug auf eine entsprechende Leistungsgruppe Diabetes in stationären Einrichtungen erforderlich, betonte Lobmann.

Mehr als 90% der Personen mit Diabetes sind von einem Typ-2-Diabetes (T2D) betroffen.

Früherkennung und Behandlung notwendig

Sowohl im stationären als auch im ambulanten Bereich bedürfen vor allem die Hochrisikopatienten einer interdisziplinären Betreuung. Diese beginne idealerweise beim Haus-/ Kinderarzt (Frühdiagnose und rechtzeitige Behandlung) und müsse sich fortsetzen in einem Netzwerk aus Fachärzten wie Kardiologen, Diabetologen und Nephrologen. Ist der Diabetes mit einer schlechten Einstellung weit fortgeschritten, können diabetische Folgekomplikationen auch durch stärkere glykämische Kontrolle kaum noch beeinflusst werden, betonte Lobmann.

Betrachtet man den Zeitverlauf bis zur Diagnose eines T2D, so erstreckt sich dieser über mehrere Jahre, in denen sich Vorboten der Erkrankung entwickeln. Diese sind bedingt durch verschiedene Faktoren, wie hoher BMI, Gewichtsveränderungen, physische Inaktivität, Rauchen und ungünstige Ernährung. Der erhöhte Blutzucker dagegen habe während des Prädiabetes noch nicht die entscheidende Bedeutung, erklärte der Experte. Die Risiken beispielsweise für kardiovaskuläre respektive kardiovaskulär-renale Erkrankungen bestehen zum Teil schon bis zu 15 Jahre vor der ersten Feststellung einer zu hohen Blutglukose. Beim T2D geht es also um weit mehr als die Kontrolle der Hyperglykämie. Zusätzlich handelt es sich um eine kardiovaskulär-renale Erkrankung, die lange vor der ersten Diagnose einer zu hohen Blutglukose beginnt. Diese Risikofaktoren gilt es im frühen Lebensalter bereits beim Hausarzt zu identifizieren, um entsprechende präventive Maßnahmen einzuleiten, die die Entwicklung eines Diabetes und dessen Folgekomplikationen verhindern oder zumindest verzögern können, und nach aktuell empfohlenem Therapiealgorithmus [3] zu behandeln. Ist ein T2D diagnostiziert, sollten entsprechend individuell vereinbarter, leitliniengerechter Therapieziele mittels einer multimodalen Ansatzes alle Facetten des metabolischen Syndroms berücksichtigt werden.

Schon lange vor der Diagnose T2D beginnt die zusätzliche Komponente der kardiovaskulär-renalen Erkrankung.

Die Selektion der betroffenen Personen und deren Behandlung beginnen aber meist viel zu spät, so die Erfahrung von Prof. Lobmann. Die Brisanz dieser Verzögerung demonstrierte er anhand der TODAY-Studie [4]. Diese zeigte, dass viele junge Erwachsene, bei denen im Kindes- oder Jugendalter ein T2D diagnostiziert wurde, bereits im Alter von Mitte 20 schwere kardiorenale Veränderungen auf weisen. Rund 80% der Probanden (Kinder mit T2D, oft adipös) hatten in dieser Untersuchung im Verlauf der Nachbeobachtungszeit von 12 Jahren bereits mikrovaskuläre Veränderungen.

Diagnostik/Risikostratifizierung Um die Diagnose Diabetes zu stellen, bedürfe es zwei von den drei Parametern im pathologischen Bereich: Symptome einer diabetesbezogenen Erkrankung, Risikokonstellation und HbA1c. Für die Bestätigung der Diagnose ist die Nüchternplasmaglukose (NPG), ggf. auch ein auffälliges Ergebnis der Gelegenheitsplasmaglucose (GPG), z.B. im Rahmen der Gesundheitsuntersuchung, relevant. Aus den gemessenen Werten ergeben sich

- ein erhöhtes Diabetesrisiko (NPG 100−125mg/dl bzw. 5,6−6,9mmol/l; HbA1c 5,7 bis <6,5% bzw. 39 bis <48mmol/ mol) oder

- ein manifester Diabetes (NPG ≥126mg/dl bzw. ≥7,0mmol/l; HbA1c ≥6,5% bzw. ≥48mmol/mol; GPG ≥200mg/dl bzw. ≥11,1mmol/l). Sind die Ergebnisse nicht konkordant, kann der oGTT noch mit herangezogen und darüber dann die endgültige Diagnose erstellt werden.

Des Weiteren hob Lobmann die gegenüber der klassischen Einteilung in Typ-1- und Typ-2-Diabetes verbesserten Möglichkeiten zur „Feinjustierung“ einer Diabeteserkrankung hervor.

| Subphänotypen des Diabetes [7] | |

|---|---|

| Cluster 1 (SAID) | Severe autoimmune (entspricht dem klassischen Typ 1-Diabetes, KHK-Risiko steigt mit der Diabetesdauer) |

| Cluster 2 (SIDD) | Severe insulin deficient (schwerer Insulinmangel-betonter T2D, mittleres Risiko für KHK und Nierenschäden) |

| Cluster 3 (SIRD | Severe insulin resistant (schwerer Insulin-resistenter Diabetes, höchstes Risiko für KHK und Nierenschäden) |

| Cluster 4 (MOD) | Mild obesity related (milder Adipositas-assoziierter T2D, niedrigstes Risiko für Komplikationen) |

| Cluster 5 (MARD) | Mild age-related (milder altersbedingter T2D, mittleres Risiko für KHK und Nierenschäden) |

Mit den anhand großer Kohortenstudien neu definierten Diabetes-Subtypen, die in fünf Clustern den Typ, die Schwere des Diabetes und krankheitsbedingte Risiken abbilden, kann heute eine differenziertere und insbesondere beim T2D komplikationsorientiertere Behandlung erfolgen.

Die Patienten werden nach bestimmten Kriterien wie BMI, HbA1c-Wert, Alter bei der Diabetesdiagnose, HOMA¹-Index sowie vorhandenen Glutamatdecarboxylase-Antikörpern (GADA) einem jeweiligen Cluster (Typ) zugeordnet, sollten dann eine entsprechende Behandlung erhalten und/oder werden zum Nephrologen überwiesen. So haben beispielsweise Patienten vom SIRD-Typ eine hohe Wahrscheinlichkeit für die Entwicklung einer diabetischen Nephropathie und sollten früh eine Nephropathieprävention erhalten.

Stufentherapie des Diabetes

Die Basis der Behandlung sind die Empfehlungen entsprechender internationaler Leitlinien, wie die gerade aktualisierte und in einer deutschen Kurzfassung verfügbare KDIGO 2022 Clinical Practice Guideline for Diabetes Management in Chronic Kidney Disease [5], und die Nationale VersorgungsLeitlinie (NVL) Typ-2-Diabetes 2023 [6]. In deren aktueller Überarbeitung gab es einige Veränderungen, die Lobmann in seinem Vortrag thematisierte. Grundlegend bleibt es, die Therapieziele des Einzelnen individuell und an die Lebenssituation angepasst zu formulieren und daraus in partizipativer Entscheidungsfindung eine adäquate Therapie und Medikation abzuleiten. Dabei geht es um übergeordnete Lebensziele, funktionsbezogene und krankheitsbezogene Ziele – ein weites Feld zu besprechender Maßnahmen. Der sich daraus ergebende erhöhte Kommunikationsaufwand müsse deshalb ebenfalls auf der Agenda künftiger Gesundheitspolitik stehen, mahnt Lobmann an. Je schwerer die Diabeteserkrankung, desto höher die Risiken für kardio-zerebrovaskuläre und/oder renale Ereignisse und das Mortalitätsrisiko. „Dieser Umstand sollte potenzielle Therapieentscheidungen immer mit beeinflussen“, unterstrich der Experte.

Das kardiovaskuläre Risiko, auch das ist ein relativ neues Element, kann mittels Score2 [7]2 ermittelt werden. Dabei fließen 12 Risikofaktoren in die Berechnung ein, unter anderem das Land, in dem die Patientin oder der Patient wohnt (Deutschland: Risikogruppe „mäßig/moderat“). Ebenso Lebensstilfaktoren, Geschlecht, Alter, Diabetesdauer, Dyslipidämie, Hypertonie, Stoffwechselinstabilität und der gleichen. Ohne erhöhtes Risiko wäre primär mit Metformin zu behandeln; wenn das Therapieziel nicht erreicht würde, käme die Kombination mit DPP4i, GLP-1 RA, SGLT2i oder Sulfonylharnstoff infrage. Wird ein erhöhtes kardiorenales Risiko festgestellt, dann darf nach der aktuellsten Leitlinie der American Diabetes Association (ADA) [8] auf mittlerweile gesicherter Datenbasis unter Umgehung von Metformin auch gleich mit einem der modernen Antidiabetika begonnen werden. Das ist auch abrechnungstechnisch relevant, ergänzte Lobmann. Bei Dokumentation eines hohen kardiovaskulären Risikos ist beispielsweise die Verordnung eines SGLT2i regresssicher. Die Vorteile von GLP-1 RA, Dual- oder Triple-Agonisten mit Reduktion kardiovaskulärer Ereignisse, Entzündungshemmung und Beeinflussung der hepatischen Lipogenese [9] sowie langsamerem Verlust der Nierenfunktion [10] sind nachgewiesen und für die Zukunft mit großen Hoffnungen verbunden, bestätigte Lobmann. Auch die nächste Generation von Therapeutika (z.B. der noch in Entwicklung befindliche Triple-Agonist Retatrutid) stehe nach positiven Studienergebnissen bei der Reduktion des Körpergewichts schon in den Startlöchern.

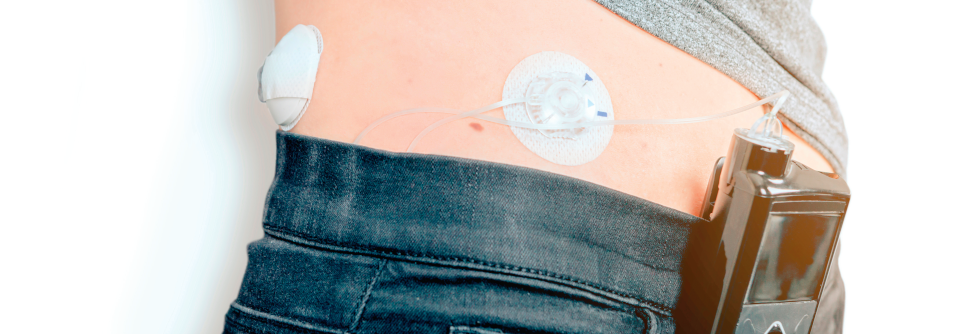

Eine fortgeschrittene Niereninsuffizienz ist eine wichtige Indikation bei T2D für den Therapiestart mit Insulin.

Sollte der Patient nach Ausschöpfung all der aktuell in den Leitlinien empfohlenen Maßnahmen das Therapieziel nicht erreichen, ist die Indikation zu einer Insulintherapie in Anwendung der Eskalationsstufen bis zur intensivierten Insulintherapie gegeben [3]. Lobmann erläuterte eine Reihe von „harten Indikationen“ für den Einsatz von Insulin bei T2D, unter anderem eine fortgeschrittene Niereninsuffizienz mit Kontraindikationen für andere Antidiabetika, frühe diabetesbezogene Komplikationen und ein HbA1c-Wert oberhalb des Zielbereichs trotz Behandlung mit Metformin, SGLT2i und GLP-1- RA. Auch hyperglykämiebedingte klinische Symptome wie rasche Ermüdbarkeit, häufige Infekte, Hautaffektionen, Polyneuropathie oder erektile Dysfunktion zählen dazu. Vollständig nachzulesen sind die Indikationen in „Insulintherapie bei Diabetes mellitus Typ 2: patientenzentriert, rechtzeitig, Nutzen-Risiko-bilanziert: Standortbestimmung 2019 nach dem ADA/EASD-Konsensus 2016“ [11]

Therapie deeskalieren

Lobmann gab auch zu bedenken, dass es durchaus sinnvoll sein kann, sich Gedanken zu machen über eine mögliche Deeskalation der Insulin-Therapie bei Menschen mit T2D. Dabei sollte, insbesondere bei älteren Patienten, die Lebensqualität im Fokus stehen. Eine solche Strategie könnte geprüft werden, wenn die Indikation beispielsweise wegen einer akuten Erkrankung, metabolischer Entgleisung oder Verschlechterung der Nierenfunktion nicht mehr besteht. Oder wenn die Zielwerte des Glukosestoffwechsels erreicht sind oder unterschritten werden, Hypoglykämien auftreten oder sich das individuelle Therapieziel z.B. infolge von Multimorbidität ändert.

Dass die Insulintherapie keine Einbahnstraße sei, demonstrierte er anhand eines Falles aus seiner Praxis: Ein 82jähriger Patient mit T2D seit 35 Jahren und ICT seit mehr als 15 Jahren, compliant, HbA1c 6,8 %, keine diabetesassoziierten relevanten Komplikationen, sagt „Ich möchte mich nicht mehr „stupfen“ und 4x tgl. spritzen, außerdem möchte ich mit meinem Enkel Eis essen gehen, ohne messen und spritzen zu müssen.“ Er wurde umgestellt auf konventionelle Insulintherapie mit AnalogMischinsulin, hielt seinen gesunden Lebensstil bei (vernünftige Ernährung, viel Bewegung) und hatte mit einem HbA1c von 7,2% nach sechs Monaten einen enormen Gewinn an Lebensqualität, inklusive Eis essen mit dem Enkel.

Hypoglykämische Ereignisse sollten vermieden werden. Diabetes-Überbehandlung erhöht das Mortalitätsrisiko bei älteren Erwachsenen.

Zu beachten sei in Zusammenhang mit der Insulintherapie außerdem, dass bei hochbetagten Patienten eine zu straffe und zu intensive Therapie, die häufig mit hypoglykämischen Ereignissen einhergeht, mit einer erhöhten Gesamtmortalität verbunden ist [12]. Das Sterberisiko der übertherapierten Patienten in der zitierten Studie war 1,6-fach höher. Wichtigster Aspekt dabei ist die Hypoglykämie, die u. a. auch durch Übertherapie ausgelöst werden kann. So zeigte die DISTANCE-Studie [13], dass Patienten mit T2D innerhalb eines Jahres eine oder mehr als eine schwere Hypoglykämie hatten, und zwar unabhängig vom HbA1c-Wert.

Fazit

Typ-2-Diabetes ist mehr als Hyperglykämie. Als kardio-vaskulär-renale Erkrankung ist ein T2D stets multimodal und interdisziplinär zu behandeln, und zwar unter Berücksichtigung aller relevanten Komponenten wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Hypertonie, Hyperlipidämie und Nephropathie. Innovative Medikamente wie SGLT2-Inhibitoren und GLP-1-RA mit zusätzlichen organprotektiven Effekten bieten heute mehr Möglichkeiten für eine risikoangepasste und dem jeweiligen Subtyp entsprechende Therapie. Im Bereich der Insuline müsse man sich ab Sommer dieses Jahres auf Angebotsanpassungen der Hersteller einrichten und die Therapie gegebenenfalls umstellen. Einige Produkte gehen vom Markt, neue, moderne Insuline, wie beispielsweise „Once Weekly“-Insuline werden sich weiter durchsetzen. Abschließend verwies Lobmann unabhängig aller zur Verfügung stehenden Therapien noch auf die großen Fortschritte bei Digital Devices, mit denen aktuelle Glukosewerte und -trends mit einem Blick auf das Smartphone in Echtzeit einsehbar und immer verfügbar sind. Das mit der kontinuierlichen Glukosemessung (CGM) erleichterte Management der Diabeteserkrankung habe den Patienten viel Lebensqualität zurück gegeben.

LITERATUR

1.https://www.gbe.rki.de/DE/Themen/Gesundheitszustand/KoerperlicheErkrankungen/DiabetesMellitus/DiabetesPraevalenz18Plus/diabetesPraevalenz_node.html?darstellung=0&kennzahl=1&zeit=2022& geschlecht=0&standardisierung=0)

2. Journal of Health Monitoring 2021 6(2)

3. Landgraf R et al. Diabetol Stoffwechs 2023;18 (Suppl 2) S162−217

4. TODAY Study Group. N Engl J Med 2021;385:416−426

5. ddg.info/behandlung-leitlinien/leitlinien-praxisempfehlungen

6. https://www.awmf.org/service/awmf-aktuell/nationale-versorgungsleitlinie-nvl-typ-2-diabetes

7. Marx N, Federici M, Schütt K et al. Eur Heart J 2023;44:4043−140

8. American Diabetes Association Professional Practice Committee. Diabetes Care 2025,48(Suppl. 1):S 181-S206 7. Ahlquist E et al. Lancet Diabetes & Endocrinology 2018

9. Mullur N et al. Journal of Endocrinology 2024;263 e240046

10. FLOW Trial Committees and Investigators. N Engl J Med. 2024 Jul 11; 391(2):109-121

11. Hanefeld M et al. Diabetologie und Stoffwechsel

12. Christiaens A et al. Age Ageing. 2023;52(1) afac320: doi 10.1093/ageing/afac320

13. Lipska KJ et al. Diabetes Care 2013;36:3535−354

Falls Sie diesen Medizin Cartoon gerne für Ihr nicht-kommerzielles Projekt oder Ihre Arzt-Homepage nutzen möchten, ist dies möglich: Bitte nennen Sie hierzu jeweils als Copyright den Namen des jeweiligen Cartoonisten, sowie die „MedTriX GmbH“ als Quelle und verlinken Sie zu unserer Seite https://www.medical-tribune.de oder direkt zum Cartoon auf dieser Seite. Bei weiteren Fragen, melden Sie sich gerne bei uns (Kontakt).