Gerade Kinder können schwer betroffen sein

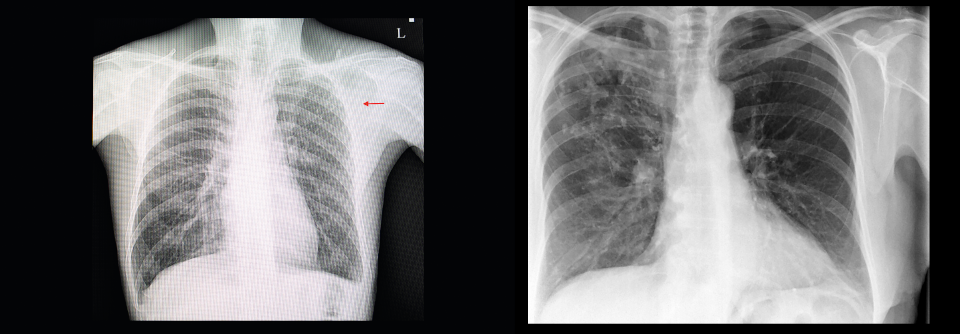

Eine asymptomatische Infektion wird häufig zufällig im Röntgen-Thorax entdeckt.

© SOPONE - stock.adobe.com, Science Photo Library / Marazzi, Dr. P.

Eine asymptomatische Infektion wird häufig zufällig im Röntgen-Thorax entdeckt.

© SOPONE - stock.adobe.com, Science Photo Library / Marazzi, Dr. P.

Im Jahr 2023 war die Tuberkulose mit geschätzt 1,3 Millionen Todesfällen weltweit die häufigste infektiöse Todesursache – noch vor COVID-19 und AIDS. Etwa 10,6 Millionen Menschen entwickelten eine Tuberkulose, davon rund 1,3 Millionen Kinder, schreibt ein Forscherteam um Prof. Dr. Anete Trajman von der Federal University of Rio de Janeiro. Die höchste Krankheitslast verbuchen Länder mit niedrigem oder mittlerem Einkommen, insbesondere in Afrika und Südostasien. In Ländern mit hohem Einkommen leiden vor allem Migrantinnen und Migranten unter einer Tuberkuloseerkrankung.

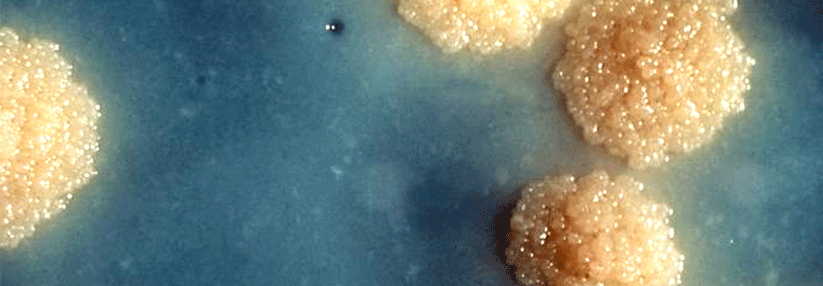

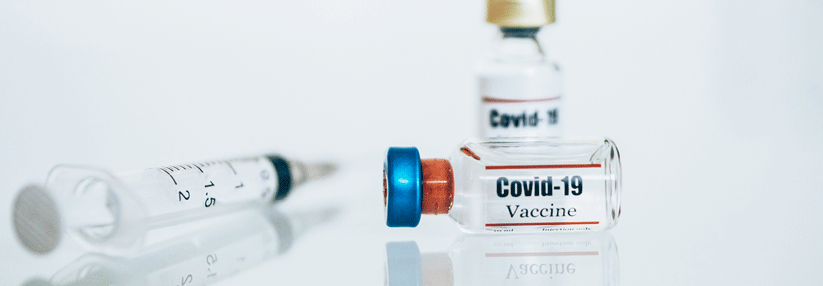

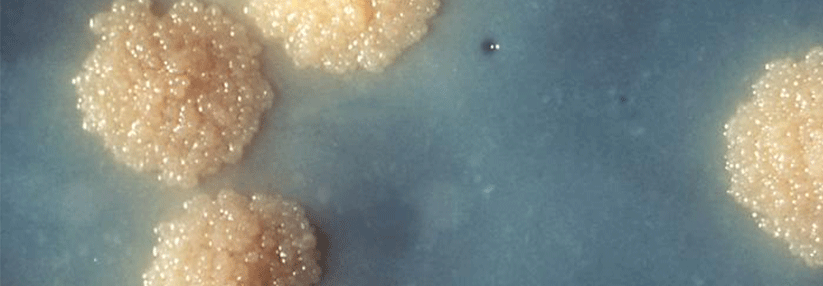

Erreger sind Bakterien des Mycobacterium-tuberculosis-Komplexes, am häufigsten M. tuberculosis, aber auch M. bovis, M. africanum und weitere. Die Übertragung findet in der Regel durch Tröpfcheninfektion statt. Nach der Inhalation kann sich eine Infektion entwickeln, doch 50–70 % der Personen, die gegenüber M. tuberculosis exponiert waren, weisen einen negativen Tuberkulin-Hauttest auf. Dieser Schutz vor einer Infektion liegt wahrscheinlich an genetischen Faktoren. Auch die BCG-Impfung wirkt in gewissem Umfang protektiv hinsichtlich einer Infektion.

Zeitverzögerte Erkrankung bei latenter Infektion möglich

Viele Menschen entwickeln nach dem Kontakt mit M. tuberculosis eine latente Tuberkuloseinfektion, also eine Infektion mit vitalen Tuberkuloseerregern und einer immunologischen Reaktion, jedoch keinerlei Krankheitssymptome. Diese Personen sind nicht ansteckend, doch besteht das Risiko einer späteren Erkrankung. Ob es nach einer Infektion zu einer Erkrankung kommt, hängt von der Empfänglichkeit der Person und auch vom Zeitverlauf ab: Am höchsten ist das Erkrankungsrisiko innerhalb des ersten Jahres nach der Infektion, danach nimmt es ab. Kleine Kinder sind besonders gefährdet. Unterernährung, Immunsuppression, Diabetes, Rauchen und Alkoholkonsum fördern die Progression von einer Infektion zu einer Erkrankung.

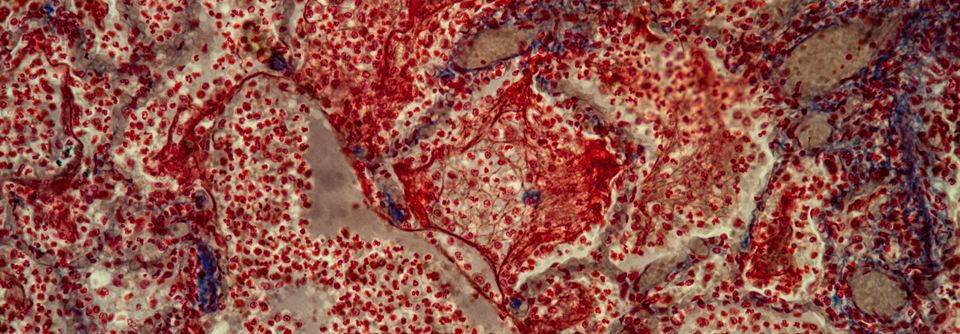

Zu den typischen Symptomen der pulmonalen Tuberkulose zählen Husten, Fieber und Gewichtsverlust. Sie kann aber auch asymptomatisch verlaufen und wird dann z. B. im Rahmen einer Thorax-Röntgenaufnahme entdeckt, die aus anderen Gründen durchgeführt wurde. Bei Kindern macht sich eine Tuberkulose teilweise nur durch eine Gedeihstörung und Lethargie bemerkbar.

Eine Tuberkulose kann nicht nur die Lungen, sondern praktisch jedes Organ betreffen, beispielsweise Knochen, Lymphknoten, Haut, Pleura, Herz, Magen-Darm-Trakt und ZNS. Zwar sind extrapulmonale Formen nur selten ansteckend, doch sie können gravierend sein und gehen mit einer beträchtlichen Mortalität einher. Kinder gelten als anfälliger für eine extrapulmonale Tuberkulose z. B. des ZNS oder eine disseminierte Tuberkulose. Dabei handelt es sich um medizinische Notfälle, die rasch erkannt und angemessen behandelt werden müssen.

In der Praxis wird bei vielen Personen mit pulmonalen Symptomen zuerst ein Röntgen-Thorax angefordert. Dieser kann zur Diagnostik einer Tuberkulose beitragen, doch liegt die Spezifität lediglich bei 54–60 %. In anderen Settings ist die Gewinnung von Sputum für mikroskopische oder molekulare Untersuchungen oder für den kulturellen Nachweis von Mykobakterien die erste Maßnahme. Die WHO empfiehlt für die diagnostische Abklärung von Personen mit vermuteter Lungentuberkulose als ersten Schritt einen molekularen Schnelltest (Nukleinsäureamplifikationstest). Dessen Ergebnisse liegen innerhalb eines Tages vor, er ist jedoch deutlich sensitiver als die mikroskopische Untersuchung eines Abstrichs.

Die Standardtherapie besteht aus der Gabe von Rifampicin und Isoniazid über sechs Monate (ggf. auch kürzer), wobei in den ersten beiden Monaten zusätzlich Pyrazinamid und Ethambutol verabreicht werden. Bei fehlenden Resistenzen erweist sich das Schema als effektiv, allerdings sind Nebenwirkungen keine Seltenheit. Am meisten gefürchtet, da potenziell lebensbedrohlich, ist die Hepatotoxizität, die insbesondere durch Pyrazinamid, aber auch durch Isoniazid oder Rifampicin ausgelöst werden kann.

Bei Resistenzen gegenüber Standardtherapeutika gilt es, das Behandlungsschema anzupassen und ggf. ist eine längere Therapiedauer erforderlich. Zu den Reservemitteln zählen u. a. Bedaquilin, Linezolid sowie Fluorchinolone (Levofloxacin und Moxifloxacin).

Intensive Therapie führt zu Neben- und Nachwirkungen

Die Tuberkulosetherapie kann sich erheblich auf den Alltag der Betroffenen auswirken, z. B. durch Übelkeit oder chronische Fatigue. Daher fordert das Autorenteam eine patientenzentrierte Begleitung sowie eine Betreuung auch nach Abschluss der medikamentösen Therapie, da langfristige Folgen häufig beobachtet werden.

Quelle: Trajman A et al. Lancet 2025; 405: 850-866; DOI: 10.1016/S0140-6736(24)02479-6

Falls Sie diesen Medizin Cartoon gerne für Ihr nicht-kommerzielles Projekt oder Ihre Arzt-Homepage nutzen möchten, ist dies möglich: Bitte nennen Sie hierzu jeweils als Copyright den Namen des jeweiligen Cartoonisten, sowie die „MedTriX GmbH“ als Quelle und verlinken Sie zu unserer Seite https://www.medical-tribune.de oder direkt zum Cartoon auf dieser Seite. Bei weiteren Fragen, melden Sie sich gerne bei uns (Kontakt).