Invasive Therapie bei KHK und PAVK: Der Stand der Diskussion

Die Arterien sind verstopft, also ab ins Katheterlabor oder in den OP?

© phonlamaiphoto – stock.adobe.com

Die Arterien sind verstopft, also ab ins Katheterlabor oder in den OP?

© phonlamaiphoto – stock.adobe.com

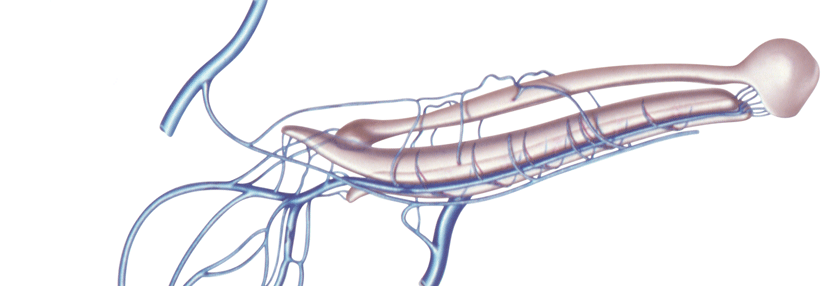

Chronischer Koronarverschluss

Trotz moderater oder schwerer nachgewiesener Ischämie haben viele Patientinnen und Patienten mit einer stabilen KHK keine bzw. kaum Beschwerden. Prof. Dr. Sabine Genth-Zotz von der Klinik für Innere Medizin 1 am Marienhaus Klinikum Mainz sprach sich in diesen Fällen klar gegen eine Intervention aus und begründete dies u. a. mit den Ergebnissen der ISCHEMIA-Studie. In dieser Untersuchung senkte eine initiale invasive Strategie das Risiko für ischämische kardiovaskuläre Ereignisse oder Tod jeglicher Ursache nicht mehr als ein konservatives Vorgehen. Die mediane Nachbeobachtungszeit betrug 3,2 Jahre. Die Betroffenen erlebten durch die Intervention zwar eine etwas stärkere allgemeine Besserung ihres Gesundheitzustandes, doch das betraf vor allem Teilnehmende mit bestehender Angina-pectoris-Symptomatik.

Ergebnisse aus der Subgruppe von Menschen mit einem Totalverschluss des Gefäßes (chronic total occlusion, CTO) stehen aber noch aus. Das gilt auch für eine weitere Arbeit, die NOBLE-CTO-Studie. Ein symptomatischer Nutzen für Patientinnen und Patienten mit chronischem Koronarverschluss ließ sich bereits belegen, für einen prognostischen Benefit fehlen aber weiterhin belastbare Daten, betonte Prof. Genth-Zotz.

Die Versorgung eines chronisch verschlossenen Gefäßes stellt eine technische Herausforderung dar, bedarf einer hohen Expertise und geht mit einem hohen Verbrauch an materiellen und zeitlichen Ressourcen einher, mahnte die Kollegin. Alles in allem kommt nach ihrer Aussage eine invasive Strategie bei fehlender Symptomatik nur nach sehr sorgfältiger Selektion infrage.

Dr. Myron Zaczkiewicz vom MEDICLIN Herzzentrum Lahr nannte dagegen den chronischen Koronarverschluss einen „klaren Fall für den Interventionalisten“. Wie er berichtete, hat sich in verschiedenen Registern das Vorliegen einer CTO als unabhängiger negativer Prädiktor für das Überleben erwiesen. Und die Okklusion ist keine Seltenheit: Etwa 10–20 % aller Patientinnen und Patienten, die sich einer Koronarangiografie unterziehen, haben mindestens eine CTO, nach Bypassoperationen sieht man sie in 50 % der Fälle.

Bei einer Mehrgefäßerkrankung gelingt die vollständige Revaskularisierung nur zu etwa 50–70 %, Hauptgrund sind eine oder mehrere CTO. Die inkomplette Eröffnung wiederum führte in der SYNTAX-Studie zu einer deutlich höheren Mortalität innerhalb von fünf Jahren. Und laut Dr. Zaczkiewicz gibt es genug Registerdaten, die einen prognostischen Vorteil duch die Intervention nachweisen. Dass randomisierte kontrollierte Studien bislang keine besseren Ergebnisse liefern konnten, führte der Kollege u . a . auf zu geringe Teilnehmerzahlen und unzureichend definierte Endpunkte zurück. Doch selbst wenn harte Daten für kardiovaskuläre Outcomes fehlen mögen, für die Symptomlinderung gibt es sie. Und die bleibe schließlich auch ein wichtiges Ziel medizinischer Maßnahmen.

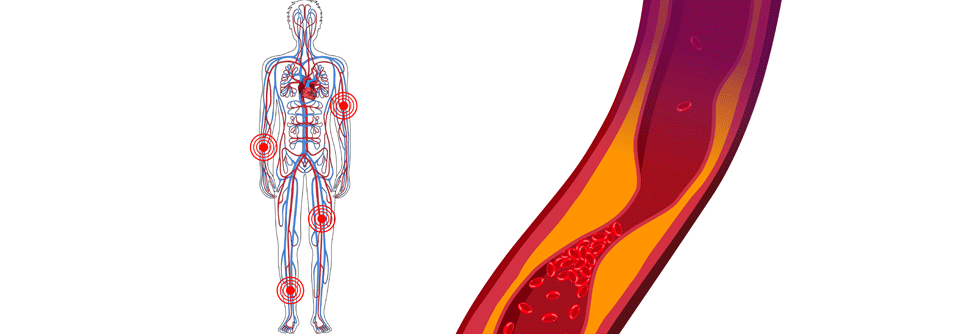

Symptomatische PAVK

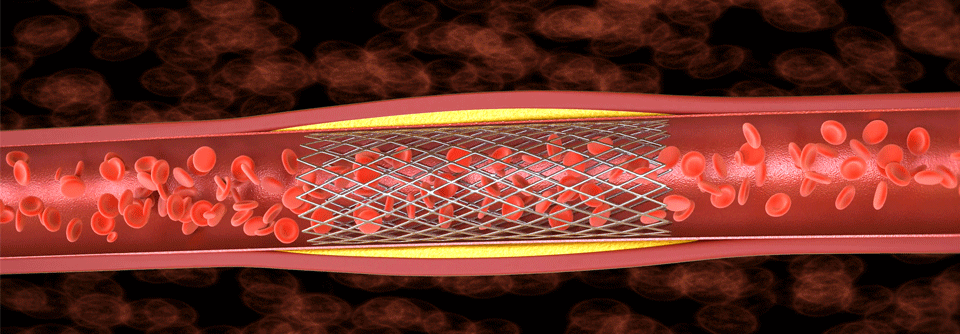

Diskussionen über das richtige Vorgehen bei PAVK gibt es typischerweise zum symptomatischen Stadium II, erklärte Prof. Dr. Oliver Müller, Klinik für Innere Medizin V am Universitätsklinikum Schleswig-Holstein in Kiel. Plättchenhemmung und Lipidsenkung sind die medikamentösen Pfeiler, darüber ist man sich einig. Prof. Müller setzt darüber hinaus in erster Linie auf ein überwachtes Gehtrainining. Es hat sich in einer Studie sogar bei aortoiliakalen Läsionen als gleichwertig zum Stent erwiesen. Da bleiben für ihn nur noch wenig PAVK-Patientinnen und -Patienten im Stadium II übrig, die eine Intervention benötigen – nämlich diejenigen, die nach drei Monaten optimaler medikamentöser und Übungstherapie weiterhin eine krankheitsbedingt eingeschränkte Lebensqualität haben.

Dr. Lucas Busch von der Klinik für Kardiologie, Pneumologie und Angiologie am Universitätsklinikum Düsseldorf erinnerte zunächst an die schlechte Prognose der PAVK. Schon im Stadium I und II besteht ein erheblich erhöhtes Risiko für Herzinfarkte, Schlaganfälle, Amputation oder Tod. Mit Lebensstiländerungen, Medikamenten und Gehtraining lassen sich in allen Krankheitsstadien Lebensqualität und Prognose bessern. Mit zunehmendem Schweregrad gewinnen aber Revaskularisierungen immer mehr an Bedeutung, um Amputationen zu verhindern.

Erschwerend kommt hinzu, dass es in Deutschland viel zu wenige Gehsportgruppen für ein überwachtes Training gibt. „In ganz Düsseldorf haben wir ca. 30–40 Plätze pro Jahr“, sagte der Kollege.

Im direkten Vergleich zum Gewinn an Gehstrecke schneidet die Kombination aus Angioplastie und Gefäßsport außerdem besser ab als das Training allein. Und schließlich stehen heute vielfältige Verfahren der invasiven Versorgung zur Verfügung, die hohe Sicherheit bieten, unterstrich Dr. Busch. Sein Credo lautete daher: Bei symptomatischer PAVK sollten Intervention oder Operation auf dem Fuß folgen.

Quelle: Kongressbericht 91. Jahrestagung der DGK

Falls Sie diesen Medizin Cartoon gerne für Ihr nicht-kommerzielles Projekt oder Ihre Arzt-Homepage nutzen möchten, ist dies möglich: Bitte nennen Sie hierzu jeweils als Copyright den Namen des jeweiligen Cartoonisten, sowie die „MedTriX GmbH“ als Quelle und verlinken Sie zu unserer Seite https://www.medical-tribune.de oder direkt zum Cartoon auf dieser Seite. Bei weiteren Fragen, melden Sie sich gerne bei uns (Kontakt).