Konsens zur Doppeltherapie bei schwerem Asthma plus Polypen

Wenn Asthma und Nasenpolypen gleichzeitig vorliegen, können Biologika und interdisziplinäre Ansätze die Therapie verbessern.

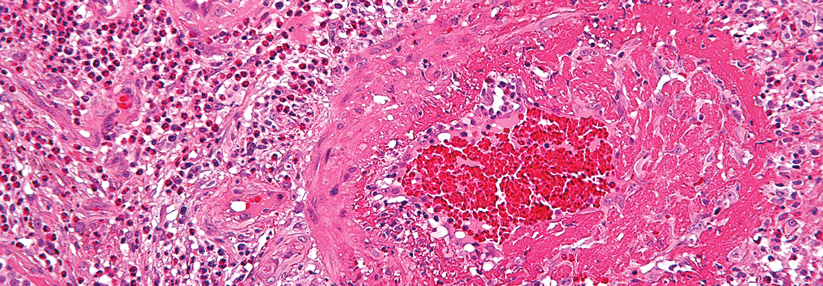

© DALU11 – stock.adobe.com

Wenn Asthma und Nasenpolypen gleichzeitig vorliegen, können Biologika und interdisziplinäre Ansätze die Therapie verbessern.

© DALU11 – stock.adobe.com

Treten ein schweres eosinophiles Asthma und eine chronische Rhinosinusitis mit nasalen Polypen gemeinsam auf, sollte das Vorgehen fachübergreifend abgestimmt werden. Handlungsanweisungen fehlten allerdings bislang. Mit einem Konsensus-Papier namens OverSEA-Studie möchte ein multidisziplinäres Expertenteam diese Lücke schließen.

Mehr als die Hälfte der Patientinnen und Patienten mit schwerem eosinophilem Asthma (SEA) weist eine chronische Rhinosinusitis mit Nasenpolypen (CRSwNP) auf. Diese belastet Betroffene zusätzlich zum Asthma erheblich. Pathophysiologisch teilen sich SEA und CRSwNP die Typ-2-Inflammation mit erhöhter Konzentration von Eosinophilen in den unteren und oberen Atemwegen.

Die Standardtherapie der komorbiden Konstellation umfasst inhalative Steroide, langwirksame Bronchodilatatoren, Nasenspülungen, intranasale oder systemische Steroide. Doch diese Behandlung verliert bei vielen Menschen auf Dauer ihre Wirkung, sodass weitere Maßnahmen wie eine (erneute) endoskopische Sinuschirurgie erforderlich werden.

Wenn alle primären therapeutischen Optionen ausgeschöpft sind, kommen Biologika infrage, die spezifisch auf die Typ-2-Inflammation abzielen. Zugelassen für schweres Asthma sind derzeit sechs monoklonale Antikörper: Omalizumab, Mepolizumab, Reslizumab, Benralizumab, Dupilumab und Tezepelumab. Teils stehen sie auch für die Behandlung der CRSwNP zur Verfügung. Doch praxistaugliche Leitlinienempfehlungen für das Management von Patientinnen und Patienten mit zweifacher Belastung fehlen.

Mehr als 200 Fachleute aus unterschiedlichen Disziplinen und acht europäischen Ländern haben in einer Befragung mittels Delphi-Methode den Grad ihrer Zustimmung zu verschiedenen Statements angegeben. Als Konsensus galt, wenn ≥ 70 % der Befragten einem Statement zustimmten.

Einig war sich das Gremium darin, dass die folgenden Erkrankungen der oberen Atemwege bei Patientinnen und Patienten mit SEA abzuklären sind, um eine korrekte Diagnose stellen zu können: chronische Rhinosinusitis mit und ohne Nasenpolypen, allergische Rhinitis und NSAR-induzierte pulmonale Exazerbationen. Bei Verdacht auf eine CRSwNP sollte insbesondere auf reduziertes Riechvermögen, Geschmacksverlust, nasale Kongestion, Rhinorrhö, Kopf- und Gesichtsschmerzen geachtet werden.

Die meisten Fachleute waren der Meinung, dass sich durch die Berücksichtigung von respiratorischen Komorbiditäten nicht nur orale Steroide und deren potenzielle Nebenwirkungen einsparen, sondern auch Asthmakontrolle und Lebensqualität verbessern sowie das Therapiemanagement optimieren lassen.

Für die Diagnostik bei CRSwNP-Verdacht nutzen die meisten Fachleute nach eigenem Bekunden zunächst die nasale Endoskopie und ein Grading-System für nasale Polypen ein. Pneumologische und allergologische Fachärztinnen und Fachärzte plädierten mit großer Einigkeit darüber hinaus für eine ergänzende Endoskopie mit bildgebenden Techniken. In der HNO-Facharztgruppe gab es zu Letzterer keinen Konsensus.

In Bezug auf Biomarker bestand Einigkeit darüber, dass der Eosinophilenzahl im Blut eine hohe Relevanz zukommt. Für die FeNO-Messung im Exhalat ergab sich insgesamt ebenfalls ein Konsensus, der allerdings in der HNO-ärztlichen Subgruppe nicht erreicht wurde.

Von den verschiedenen Tools zur Symptomerfassung erreichte nur der Asthma-Kontroll-Test (ACT) einen Konsens, maßgeblich getragen durch die Fachkolleginnen und -kollegen für Pneumologie und Allergologie. Innerhalb der HNO-Gruppe war hingegen kein Symptomtest konsensusfähig.

Klare Übereinstimmung gab es darin, dass die Therapie darauf abzielen muss, einerseits das Asthma gut zu kontrollieren und Exazerbationen zu verhindern. Andererseits müssen gleichzeitig die CRSwNP-Symptome gelindert und Polypen verkleinert werden. Einigkeit bestand auch darüber, dass diese Ziele unter größtmöglicher Einsparung von oralen Steroiden erreicht werden sollten und die Therapie an den Krankheitsverlauf angepasst werden muss.

Fast 90 % der Fachleute schätzten Biologika als nützlich für die Behandlung der Doppelerkrankung ein. Ärztinnen und Ärzte für Pneumologie und Allergologie sehen Biologika als Option der Wahl bei schweren unkontrollierten Symptomen – noch vor chirurgischen Eingriffen. Diese Priorisierung der Pharmakotherapie fand in der HNO-Ärzteschaft keinen Konsens.

Einigkeit herrschte bei der Frage nach den Kriterien, anhand derer die Wirksamkeit der Therapie zu beurteilen ist. Demnach geht es unter anderem um Exazerbationhäufigkeit, Bedarf an systemischen Steroiden, nasale Kongestion, Rhinorrhö/Obstruktion, Polypengröße, FeNO-Werte und Nebenwirkungen. Im pneumologischen und allergologischen Lager sah man zudem den Eosinophilenwert im Blut übereinstimmend als wichtiges Verlaufskriterium an.

Fachübergreifend war sich das Gremium einig, dass eine multidisziplinäre Herangehensweise in Diagnostik, Therapie und Follow-up wichtig sei. Jede Patientin und jeder Patient mit SEA und CRSwNP sollte einmal jährlich HNO-ärztlich kontrolliert werden.

Quelle: Bachert C et al. J Allergy Clin Immunol Glob 2025; doi: 10.1016/j.jacig.2025.100529

Falls Sie diesen Medizin Cartoon gerne für Ihr nicht-kommerzielles Projekt oder Ihre Arzt-Homepage nutzen möchten, ist dies möglich: Bitte nennen Sie hierzu jeweils als Copyright den Namen des jeweiligen Cartoonisten, sowie die „MedTriX GmbH“ als Quelle und verlinken Sie zu unserer Seite https://www.medical-tribune.de oder direkt zum Cartoon auf dieser Seite. Bei weiteren Fragen, melden Sie sich gerne bei uns (Kontakt).