Operation bleibt Standard beim primären Hyperparathyreoidismus

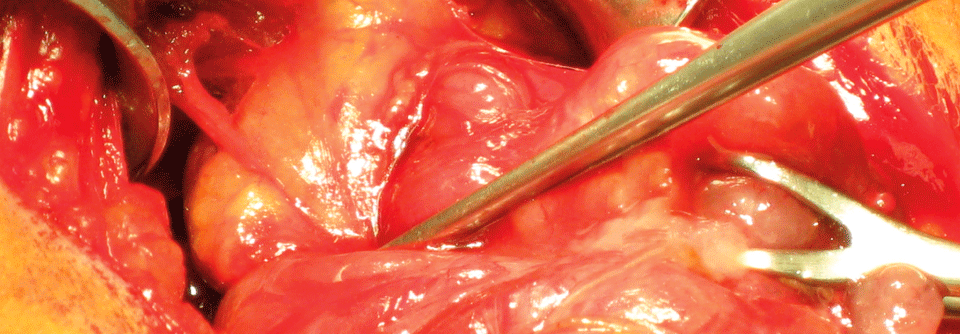

Der pHPT manifestiert sich mit Knochenabbau und Osteoporose, Nephrolithiasis und Nephrokalzinose sowie gastrointestinalen Symptomen mit Ulzerationen.

© iStock/bymuratdeniz

Der pHPT manifestiert sich mit Knochenabbau und Osteoporose, Nephrolithiasis und Nephrokalzinose sowie gastrointestinalen Symptomen mit Ulzerationen.

© iStock/bymuratdeniz

Der primäre Hyperparathyreoidismus (pHPT) tritt typischerweise in der sechsten Lebensdekade auf. Frauen sind zwei- bis dreimal häufiger betroffen als Männer. Der pHPT manifestiert sich mit Knochenabbau und Osteoporose, Nephrolithiasis und Nephrokalzinose sowie gastrointestinalen Symptomen mit Ulzerationen. Zugrunde liegen meist ein oder mehrere Nebenschilddrüsenadenome, in 20 % der Fälle ist eine diffuse Hyperplasie aller Nebenschilddrüsenzellen ursächlich, und bei 1–2 % steckt ein Karzinom hinter den Beschwerden. Die Diagnosekriterien sind klar definiert: Es besteht eine Hyperkalzämie bei inadäquat hohen Parathormonspiegeln.

Dennoch ist die Diagnosestellung in der klinischen Praxis nicht immer einfach, berichten Privatdozent Dr. Dr. Urs Lichtenauer von der Klinik für Innere Medizin, Endokrinologie und Diabetologie der Helios Kliniken Schwerin und Kollegen. Der pHPT wird mittlerweile zunehmend im Rahmen von Screeninguntersuchungen bei asymptomatischen Personen entdeckt. Das Fehlen von Symptomen darf aber nicht gleichgesetzt werden mit der Abwesenheit möglicherweise therapiebedürftiger Manifestationen, warnen die Experten. Bei einem erheblichen Anteil der Betroffenen liegt bei der Diagnosestellung bereits eine Osteopenie vor oder es finden sich bislang unbemerkte Wirbelkörperfrakturen oder eine Nephrolithiasis.

Verschiedene Arzneien steigern den Parathormonwert

Folgende Laborparameter empfehlen die Kollegen zur Diagnostik und Differenzialdiagnostik: Kalzium, intaktes Parathormon, 25-OH-Vitamin D, Gesamteiweiß, eiweißkorrigiertes bzw. ionisiertes Kalzium, Phosphat, alkalische Phosphatase sowie Kreatinin. Eine wichtige Differenzialdiagnose, die prognostisch harmlose familiäre hypokalziurische Hyperkalzämie, die auf einem Defekt im Calcium-sensing-Rezeptor beruht, sollte durch die Bestimmung des Quotienten aus Kalzium und Kreatinin im Urin bzw. einen 24-Stunden-Sammelurin auf fraktionierte Kalziumexkretion ausgeschlossen werden. Dies ist wichtig, da die Betroffenen nicht von einer Operation profitieren.

Ferner sollte die Labordiagnostik die wichtigsten Ursachen für einen sekundären Hyperparathyreoidismus, also einer inadäquaten Parathormonerhöhung auf einen hypokalzämischen Stimulus (z.B. Vitamin-D-Mangel, Niereninsuffizienz), überprüfen. Auch ein Malabsorptionssyndrom mit verminderter Kalziumaufnahme sowie Medikamente (zum Beispiel Schleifendiuretika, Bisphosphonate, Denosumab und Lithium) können einen Anstieg des Parathormonspiegels verursachen.

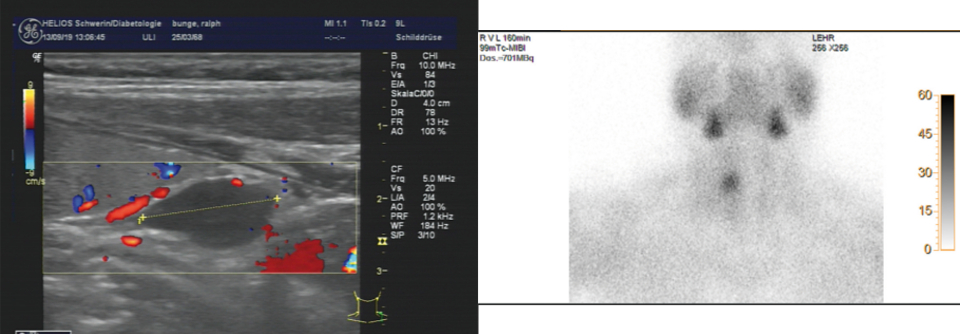

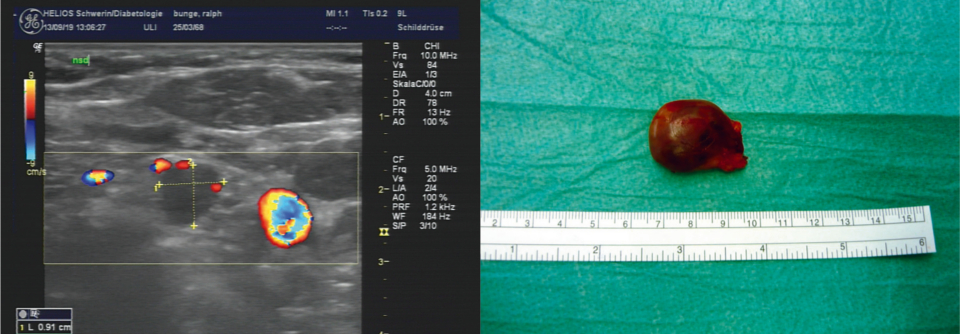

Die Bildgebung mittels Sonographie und Szintigraphie spielt beim primären Hyperparathyreoidismus diagnostisch insofern eine Rolle, als dass sie das präoperative Lokalisieren des Adenoms erleichtert und sich damit ektope Epithelkörperadenome identifizieren lassen, erläutern die Autoren. Perspektivisch halten sie die PET-CT für ein vielversprechendes Diagnoseverfahren. Die Kosten dafür werden bislang jedoch nicht von den gesetzlichen Krankenkassen getragen und die PET-CT ist derzeit nicht flächendeckend verfügbar.

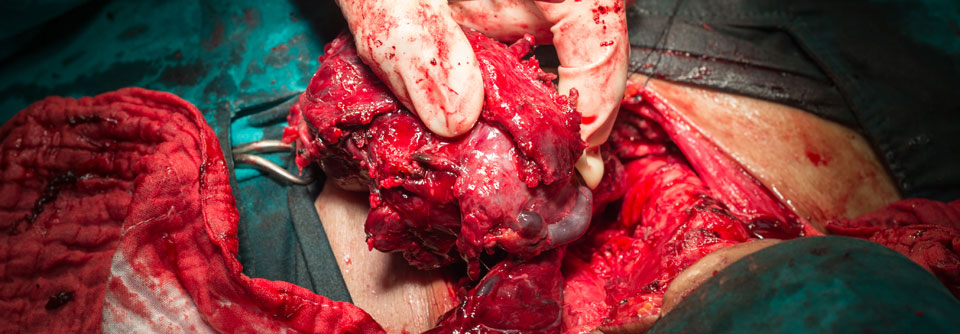

Effekt einer OP zeigt sich innerhalb von Minuten

Die einzige kurative Therapieoption beim pHPT ist die Parathyreoidektomie, die inzwischen häufig in Form eines minimal-invasiven Eingriffs erfolgen kann. Gelingt es, das pathologisch veränderte Nebenschilddrüsengewebe zu lokalisieren und zu entfernen, fällt der Parathormonwert aufgrund seiner extrem kurzen Halbwertszeit innerhalb von Minuten ab. Durch eine intraoperative Parathormonbestimmung kann daher der Erfolg des Eingriffs schon währenddessen kontrolliert werden.

Wie lange abwarten bei Symptomfreiheit? Eine besondere Situation ergibt sich bei asymptomatischen Patienten mit für einen primären Hyperparathyreoidismus typischer Laborkonstellation. In diesem Fall stellt sich die Frage, wie lange ein abwartendes Vorgehen zu rechtfertigen ist. Als klare OP-Indikationen gelten unter anderem folgende Kriterien:

- Alter unter 50 Jahre n Hyperkalzämie > 0,25 mmol/l (1,0 mg/dl) über dem oberen Grenzwert

- T-Score ≤ 2,5 in der Knochendichtemessung per Dual-Röntgen-Absorptiometrie oder signifikante Verschlechterung bei einer Knochendichte < 2,0 oder neue osteoporotische Fraktur

- glomeruläre Filtrationsrate < 60 ml/min

- Kalziumexkretion > 10 mmol/d plus lithogener Urin

- neue Nierensteine

Die medikamentösen Therapieoptionen sind beim primären Hyperparathyreoidismus begrenzt und sollten lediglich bei Patienten, welche nicht operiert werden können oder wollen, in Abhängigkeit von der Klinik eingesetzt werden, so die Empfehlung der Experten. Zur Verfügung stehen unter anderem 25-OH-Vitamin-D, Hydrochlorothiazid-Diuretika, Bisphosphonate, Östrogen, selektive Östrogenrezeptormodulatoren sowie das Kalzimimetikum Cinacalcet.

Quelle: Lichtenauer U et al. internistische praxis 2021; 63: 239-249 © Mediengruppe Oberfranken – Fachverlage GmbH & Co. KG, Kulmbach

Falls Sie diesen Medizin Cartoon gerne für Ihr nicht-kommerzielles Projekt oder Ihre Arzt-Homepage nutzen möchten, ist dies möglich: Bitte nennen Sie hierzu jeweils als Copyright den Namen des jeweiligen Cartoonisten, sowie die „MedTriX GmbH“ als Quelle und verlinken Sie zu unserer Seite https://www.medical-tribune.de oder direkt zum Cartoon auf dieser Seite. Bei weiteren Fragen, melden Sie sich gerne bei uns (Kontakt).