Real-Life-Daten zu Infliximab unterscheiden sich drastisch von denen klinischer Studien

Die Behandlung chronisch-entzündlicher Darmerkrankungen wie der Colitis Ulcerosa ist wohl nicht so simpel wie gedacht.

© crevis – stock.adobe.com

Die Behandlung chronisch-entzündlicher Darmerkrankungen wie der Colitis Ulcerosa ist wohl nicht so simpel wie gedacht.

© crevis – stock.adobe.com

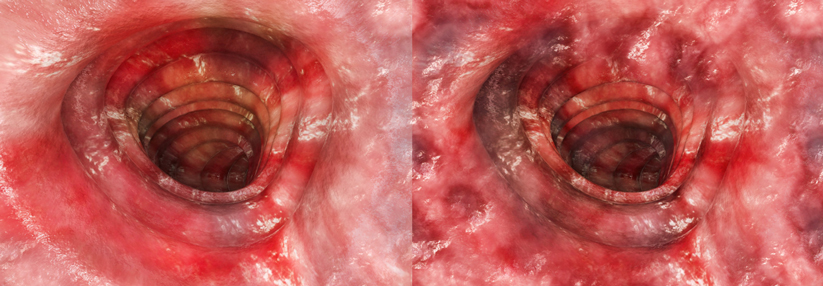

TNF-α-Inhibitoren haben bei einer Reihe von rheumatologischen Diagnosen die Therapie revolutioniert. Als 2001 kanadische Arzneimittelbehörden Infliximab zur Behandlung des Morbus Crohn und fünf Jahre später auch für die Colitis ulcerosa (CU) zuließen, waren die Erwartungen entsprechend hoch. Das Team um Dr. Sanjay K. Murthy von der Gastroenterologie des Universitätsklinikums Ottawa untersuchte, ob sich die guten Ergebnisse aus den klinischen Studien langfristig auch im Alltag zeigen.

Populationsweite Studie mit 50.000 Infliximabnutzern

Hierzu werteten die Forscher die Gesundheitsdaten von knapp 50.000 Patienten mit chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen aus, die zwischen 1995 und 2012 in Ontario lebten. Parallel dazu simulierten die Wissenschaftler für denselben Zeitraum einen Verlauf, wie er ohne Infliximab hätte sein können. Diesen verglichen sie mit den realen Daten. Die Ergebnisse der Studie waren ernüchternd:

- Bei den rund 21.000 Patienten mit Morbus Crohn beeinflusste Infliximab die Rate stationärer Einweisungen nicht. Der Trend vor der Zulassung des Wirkstoffs – eine geringfügige Abnahme um ca. 2 % pro Quartal – blieb bis 2012 weitgehend unverändert.

- Vor der Marktzulassung für CU im Jahr 2006 war die Zahl der Klinikaufenthalte pro Quartal um etwa 2,4 % rückläufig. In der Infliximab-Ära stieg sie dagegen wieder an (Odds Ratio 1,22).

- Nur in der Subgruppe der CU-Patienten, deren Infliximabtherapie vom Gesundheitssystem finanziert wurde (Patienten ab dem 65. Lebensjahr, solche in schlechten ökonomischen Verhältnissen sowie Patienten, die teure Medikamente benötigten) sank die Rate der Einweisungen nach der Zulassung des Wirkstoffs im Jahre 2006 deutlich.

- Die Zahl der partiellen oder totalen Kolektomien blieb im gesamten Zeitraum in allen Patientengruppen fast unverändert.

- Die öffentlichen Aufwendungen nach Einführung von Infliximab bei den Crohn-Kranken stiegen im Vergleich zur Simulation etwa auf das Dreifache. Bei Colitis-ulcerosa-Patienten änderten sich die Kosten auch durch den geringeren Marktanteil dagegen kaum.

Obwohl ihre populationsweiten Ergebnisse im ersten Moment den klinischen Studien zu widersprechen scheinen, zweifeln die Wissenschaftler nicht an der Wirksamkeit des Medikaments. Sie sehen das Problem eher im oft nicht optimierten Einsatz des Medikaments: So können bei fortgeschrittenem Morbus Crohn bereits Strikturen und Fisteln vorliegen, die ein TNF-Blocker kaum noch zu beeinflussen vermag und die operiert werden müssen. Bei der Colitis scheint dagegen eine unnötige Zurückhaltung bei der Verordnung zu herrschen.

Effekt auf Lebensqualität wurde nicht erfasst

Zusätzlich betonen die Autoren, dass Daten zu stationären Einweisungen und Kolektomien keine Aussage darüber zulassen, inwieweit sich die Lebensqualität der Betroffenen besserte. Weitere Studien müssen außerdem klären, ob bei neueren Therapiestrategien, z.B. mit begleitender Immunsuppression, ggf. Eskalation und therapeutischem Drug Monitoring, die Ergebnisse nicht doch zugunsten des Medikaments ausfallen, so das Fazit der Kollegen.

Quelle: Murthy SK et al. Gut 2019; DOI: 10.1136/gutjnl-2019-318440

Falls Sie diesen Medizin Cartoon gerne für Ihr nicht-kommerzielles Projekt oder Ihre Arzt-Homepage nutzen möchten, ist dies möglich: Bitte nennen Sie hierzu jeweils als Copyright den Namen des jeweiligen Cartoonisten, sowie die „MedTriX GmbH“ als Quelle und verlinken Sie zu unserer Seite https://www.medical-tribune.de oder direkt zum Cartoon auf dieser Seite. Bei weiteren Fragen, melden Sie sich gerne bei uns (Kontakt).