So enttarnen Sie HNO-Schmerzsyndrome

Verzwickte Differenzialdiagnosen und teils Überlappung mit Trigeminus-Neuralgie.

© Fotolia, Zerbor

Verzwickte Differenzialdiagnosen und teils Überlappung mit Trigeminus-Neuralgie.

© Fotolia, Zerbor

Stechend, einschießend, wenige Sekunden bis Minuten andauernd und sehr intensiv: Wenn Patienten über derartige Schmerzen im hinteren Bereich der Zunge berichten, spricht dies für eine Glossopharyngeus-Neuralgie. Wobei die Beschwerden in Tonsillen, Pharynx und Ohr ausstrahlen können, erläuterte Privatdozent Dr. Tim Jürgens vom Kopfschmerzzentrum Nord-Ost, Klinik für Neurologie der Universitätsmedizin Rostock.

Schlucken, Husten, Sprechen oder Gähnen gelten als mögliche Trigger. In seltenen Fällen kann es auch zu kardialen Symptomen, z.B. Synkopen oder Asystolie, kommen. Der Experte wies darauf hin, die Befunde sorgfältig von einer Trigeminus-Neuralgie abzugrenzen. Letztere betrifft im Wesentlichen den Mundraum und die Wangen.

Lokalanästhetikum auf den Zungengrund

Therapeutisch kann es im Kampf gegen Glossopharyngeus-Neuralgie hilfreich sein, den Zungengrund mit einem Lokalanästhetikum (Rachenspray) zu behandeln. Zur Pharmakotherapie kommen Carbamazepin sowie Oxcarbazepin (CBZ, OXC) und bei längerer Behandlungsdauer Lamotrigin (LTG) in Betracht. Gegebenenfalls kann auch eine neuro-vaskuläre Dekompression erwogen werden.

Schmerzen im Gehörgang, teils auch parietal, weisen dagegen auf eine Intermedius-Neuralgie hin. Auch hier wird der Schmerzcharakter als stechend und sehr intensiv beschrieben. Die Paroxysmen dauern von wenigen Sekunden bis zu zwei Minuten an. Getriggert werden die Symptome durch Berührung der hinteren Wand des Gehörgangs oder periaurikuläre Manipulation. Auch bei diesem Syndrom können reflektorisch Synkopen und Asystolien auftreten, vermittelt über Reflexbogen des N. trigeminus zum Parasympathikus. In zehn Prozent der Fälle gibt es Überlappungen mit einer Trigeminus-Neuralgie. Therapeutisch kommen versuchsweise topische Lokalanästhetika in Betracht, ansonsten klassische Antiepileptika wie CBZ oder OXC bzw. als Dauertherapie LTG.

Durch Reizung von Ästen des N. occipitalis können Nackenschmerzen auftreten, ein- oder auch beidseits. Bei Patienten mit Occipitalis-Neuralgie gehen einschießende, starke Schmerzen häufig mit einem Spannungsgefühl der betroffenen Hautareale einher, in einigen Fällen auch mit Allodynien und Dysästhesien bei schmerzloser Stimulation der Haut. Typisch sind Paroxysmen von wenigen Sekunden bis Minuten. Lindernd wirkt die Blockade mit einem Lokalanästhetikum. Gegebenenfalls ist auch eine neuro-vaskuläre Dekompression zu erwägen: Durch Einbringen eines Schwämmchens aus Teflon kann der zugrunde liegende Gefäß-Nervenkontakt entschärft werden.

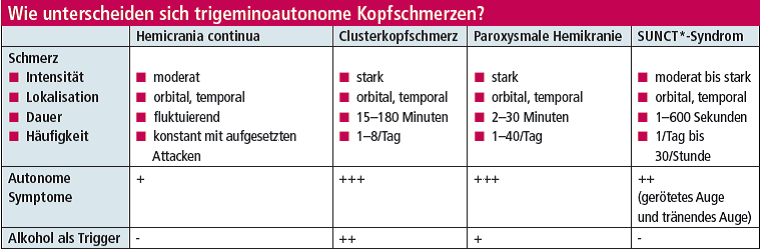

Trigeminoautonome Kopfschmerzen, z.B. Clusterkopfschmerzen, paroxysmale Hemikranie und SUNCT*-Syndrom, sind streng einseitig und auf der betroffenen Seite oft mit autonomen Symptomen verknüpft (s. Tab.). Letztere können sich auch auf das Ohr projizieren. Klinisch ist zu beachten, dass ein "Völlegefühl im Ohr bzw. im Gehörgang" neuerdings zu den autonomen Symptomen gezählt wird, neben Klassikern wie konjunktivale Injektion, Rhinorrhoe und Miosis (s. Kasten).

Insgesamt stellt die Familie der trigeminoautonomen Kopfschmerzen ein Kontinuum von langdauernden oder kurzdauernden Schmerzen dar: Die Hemicrania continua als Dauerzustand, der Clusterkopfschmerz mit einer Dauer zwischen 15 und 180 Minuten, deutlich kürzer die paroxysmale Hemikranie und das SUNCT-Syndrom. Beim SUNCT-Syndrom kann es auch im Ohr und in der Nase weh tun, letzteres in bis zu 37 % der Fälle, so Literaturangaben. Ebenso strahlt Clusterkopfschmerz bei einigen Patienten in die Nase und ins Ohr aus.

Spektrum vestibulärer Symptome ist groß

Und Migräne? Kopfschmerzen sollten hier letztlich als Spitze des "Eisbergs" angesehen werden: Klinisch beachtenswert sind in diesem Zusammenhang auch Schmerzlokalisation, Phonophobie, Schwindel und aura-ähnliche Phänomene.

Bei Patienten mit Schwindel und Kopfschmerz beispielsweise stellt sich die Frage, ob eine vestibuläre Migräne dahintersteckt. Definitionsgemäß gehören vestibuläre Symptome mittlerer oder starker Intensität, die fünf Minuten bis 72 Stunden andauern, mit zu den maßgeblichen Kriterien. Wobei das klinische Spektrum der vestibulären Symptome groß ist: Es reicht vom peripheren Bild, das auch Lagerungsschwindel imitieren kann, bis hin zu zentralen Schwindelphänomenen. Zur Therapie von Patienten mit Migräneschwindel eignet sich Flunarizin, wie aktuelle Studiendaten nahelegen. Der Experte empfiehlt z.B. initial 5 mg/Tag und anschließend eine Erhöhung auf 10 mg/Tag.

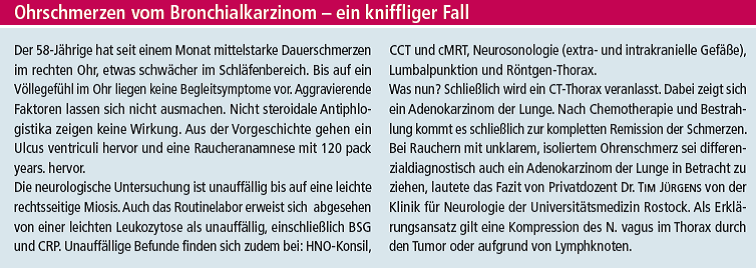

Generell erfordert die Abklärung von Gesichtsschmerzen ein abgestuftes Vorgehen: Anamnese, körperlich-neurologische Untersuchung, meist ein HNO-Konsil und gegebenenfalls weitere Konsile. Nicht zuletzt wegen verzwickter Differenzialdiagnosen erscheint eine enge interdisziplinäre Zusammenarbeit angesagt (s. Kasten). Als apparative Diagnostik steht die MRT-Bildgebung mit Gefäßdarstellung im Vordergrund.

* Short-lasting unilateral neuralgiform headache with conjunctival injection and tearing

Quelle: Deutscher Schmerzkongress 2016

Falls Sie diesen Medizin Cartoon gerne für Ihr nicht-kommerzielles Projekt oder Ihre Arzt-Homepage nutzen möchten, ist dies möglich: Bitte nennen Sie hierzu jeweils als Copyright den Namen des jeweiligen Cartoonisten, sowie die „MedTriX GmbH“ als Quelle und verlinken Sie zu unserer Seite https://www.medical-tribune.de oder direkt zum Cartoon auf dieser Seite. Bei weiteren Fragen, melden Sie sich gerne bei uns (Kontakt).