Statt Hirnjogging: Immunsystem und Stoffwechsel unterstützen

Fast 50% der Demenzerkrankungen gehen auf Risikofaktoren zurück, die in der Regel vermeidbar gewesen wären.

© 1STunningART – stock.adobe.com

Fast 50% der Demenzerkrankungen gehen auf Risikofaktoren zurück, die in der Regel vermeidbar gewesen wären.

© 1STunningART – stock.adobe.com

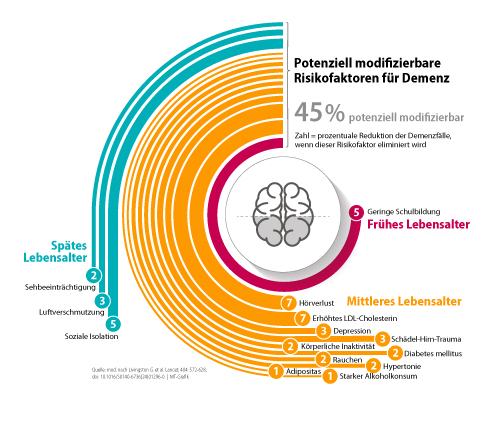

Fast die Hälfte der Demenzerkrankungen, rund 45 %, geht auf modifizierbare Risikofaktoren zurück – und wäre damit vermeidbar. Die Lancet-Kommission für Demenzprävention hat in ihren Report von 2024 neu ein zu hohes LDL-Cholesterol in die Liste der relevanten Einflussfaktoren aufgenommen, berichtete Prof. Dr. Jörg Schulz vom Universitätsklinikum Aachen. Werte über 116 mg/dl sind danach für 7 % des modifizierbaren Risikos verantwortlich. Die ebenfalls neu aufgenommene unkorrigierte Sehminderung kommt für 2 % auf (siehe Grafik).

Dass Lipidsenker das Demenzrisiko reduzieren, zeigte auch eine Metaanalyse, die Forschende der Universität Mailand 2022 veröffentlichten. Darin senkte die Einnahme von Statinen das Risiko für Demenzen allgemein um 20 %, das für Alzheimer sogar um 32 %. Eine Studie aus dem Jahr 2024 ergab, dass Statine besonders bei Trägern des ApoE4-Allels das Risiko für Alzheimer und kognitiven Abbau senken. Bei den übrigen Teilnehmenden war der Effekt dagegen nicht signifikant. Damit zeichne sich erstmals eine Möglichkeit ab, das Erkrankungsrisiko für genetisch vorbelastete Personen zu senken, freute sich Prof. Schulz.

Zentraler oder systemischer Effekt durch Statine?

Darüber, ob die Art des Statins einen Unterschied macht, könne man zum jetzigen Zeitpunkt nur spekulieren, so der Referent. Wenn man von einem zentralen Effekt ausgehe, müsste man ein Statin nehmen, das die Blut-Hirn-Schranke überwindet. Konkret nannte Prof. Schulz Simvastatin, das allerdings auch mehr zentrale Nebenwirkungen wie Schwindel verursache. Der Effekt könnte jedoch auch systemisch sein – dann würde sich jedes Statin gleich gut eignen.

Eine randomisierte, placebokontrollierte Studie von 2010 konnte für hochdosiertes Atorvastatin keinen Einfluss auf die Kognition von Alzheimerbetroffenen nachweisen. Dabei wurden jedoch keine Biomarker kontrolliert und die Teilnehmenden waren bereits mild bis moderat erkrankt, was die Aussagekraft Prof. Schulz zufolge schmälert.

Auch eine hohe Variabilität des Cholesterins ist schädlich

Nicht nur ein zu hoher LDL-Wert scheint die Neurodegeneration zu begünstigen, sondern auch unerklärte Schwankungen. In einer 2025 publizierten randomisierten Studie ging eine hohe jährliche Variabilität des Gesamtcholesterins und des LDL-Cholesterins mit einem erhöhten Risiko für kognitiven Abbau und Demenz einher. Personen, die eine cholesterinsenkende Therapie begannen oder abbrachen, wurden dabei nicht berücksichtigt.

Auch GLP1-Rezeptoragonisten könnten Prof. Schulz zufolge einen Beitrag zur Demenzprävention leisten. Studien zufolge zeigen diese Wirkstoffe ein breites therapeutisches Potenzial – von Diabetes über Adipositas und kardiovaskuläre Erkrankungen bis hin zur Behandlung von chronischer Niereninsuffizienz und sogar psychischen Störungen. Es gebe Hinweise darauf, dass ein potenzieller neuroprotektiver Effekt nicht allein auf eine verbesserte Stoffwechsellage zurückzuführen ist, erklärte Prof. Schulz – vielleicht handle es sich bei der Wirkstoffklasse um einen metabolischen „Schlüsselregulator“.

In einer 2024 veröffentlichten Analyse der US-Datenbank für Kriegsveteranen wurden 215.970 Diabetikerinnen und Diabetiker, die GLP1-RA erhalten hatten, mit mehr als einer Million Betroffenen unter Routinetherapie verglichen. Die Anwendung von GLP1-RA war mit einem geringeren Risiko für neurokognitive Störungen (einschließlich Alzheimer und Demenz), Substanzkonsum und psychotische Störungen, Krampfanfälle und kardiometabolische Störungen verbunden. Dafür stieg das Risiko u. a. für Magen-Darm-Erkrankungen, Hypotonie und Synkopen.

Eine zweite Studie der Case Western Reserve University bestätige die Robustheit dieses Effekts, erläuterte Prof. Schulz. Semaglutid schützte darin besonders effektiv vor Demenzen: Es senkte die Wahrscheinlichkeit einer erstmaligen Alzheimer-Diagnose für Patientinnen und Patienten mit Typ-2-Diabetes um 40–70 % – stärker als andere GLP-1-RA. Ob die Substanz auch bei einer bereits beginnenden Alzheimerdemenz die Progression bremsen kann, wird derzeit vom Hersteller untersucht.

Die rekombinante Herpes-Zoster-Impfung ist mit einem signifikant niedrigeren Risiko für Demenz innerhalb von sechs Jahren nach der Immunisierung assoziiert. In einer Studie von 2024 zeigte sich eine 17 % längere Zeit ohne Demenzdiagnose gegenüber Personen, die die Lebendimpfung erhalten hatten. Zu einem ganz ähnlichen Ergebnis kamen Forschende in einer 2025 veröffentlichten Studie mit Daten aus Wales: Die Zoster-Lebendimpfung senkte das Risiko einer Demenzdiagnose über einen siebenjährigen Zeitraum um etwa 20 %.

Nach einer Zosterinfektion steige das Risiko für kognitiven Abbau – und wohl auch für Demenzen, erklärte Prof. Schulz. Dies hänge vermutlich mit einer chronischen Entzündungsreaktion zusammen, die durch die Infektion ausgelöst wird und die Alzheimerpathologie beschleunigt.

Aus demselben Grund könnte sich eine Infektion mit SARS-CoV-2 ungünstig auf das spätere Demenzrisiko auswirken. In einer Analyse der UK Biobank zeigte sich ein vermehrter Nachweis von Amyloid-β-Pathologie bei Patientinnen und Patienten nach einer SARS-CoV-2-Infektion. Der Plasma-Aβ42/Aβ40-Quotient, der als sensitivster Marker für die Entstehung von Amyloidplaques gilt, war signifikant reduziert. Auch ein niedrigeres Plasma-Aβ42 und ein erhöhtes Plasma-pTau-181 wurden festgestellt, sie gelten ebenfalls als Risikomarker.

Langfristiges Risiko durch SARS-CoV-2 noch unklar

Die größten Abweichungen traten bei hospitalisierten Patientinnen und Patienten auf, also nach eher schwer verlaufenden Infektionen. Ob an COVID-19 erkrankte Personen tatsächlich mit höherer Wahrscheinlichkeit eine Demenz entwickeln, müsse sich aber erst noch zeigen, so der Referent.

Quelle: Medical-Tribune-Bericht

Falls Sie diesen Medizin Cartoon gerne für Ihr nicht-kommerzielles Projekt oder Ihre Arzt-Homepage nutzen möchten, ist dies möglich: Bitte nennen Sie hierzu jeweils als Copyright den Namen des jeweiligen Cartoonisten, sowie die „MedTriX GmbH“ als Quelle und verlinken Sie zu unserer Seite https://www.medical-tribune.de oder direkt zum Cartoon auf dieser Seite. Bei weiteren Fragen, melden Sie sich gerne bei uns (Kontakt).