Vorasidenib: Vom Studiensetting ins „reale Leben“

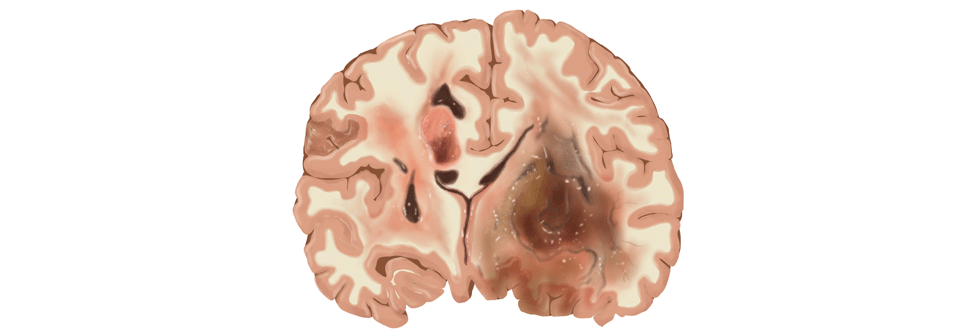

Es fällt schwer, Gliome vom Grad 2 und 3 klar zu unterscheiden - vermutlich gestaltet sich der Übergang fließend.

© Victoria - stock.adobe.com

Es fällt schwer, Gliome vom Grad 2 und 3 klar zu unterscheiden - vermutlich gestaltet sich der Übergang fließend.

© Victoria - stock.adobe.com

Mehr als 20 Jahre lang herrschte Stillstand beim Therapiestandard niedriggradiger adulter IDH-mutierter Gliome, blickte Prof. Dr. Timothy Cloughesy vom Ronald Reagan UCLA Medical Center in Los Angeles zurück.1 Die First-in-Class FDA-Zulassung von Vorasidenib im August 2024 betreffe mit der IDH-Mutation eine zentrale, seit der neuen WHO-Klassifikation 2021 krankheitsdefinierende Tumoreigenschaft. Er fasste noch einmal die zentralen Punkte zusammen:

- Die FDA-Zulassung bezieht sich auf Erkrankte mit diffusen Gliomen vom Grad 2, die nicht sofort eine Chemo- oder Radiotherapie benötigen. In dieser Gruppe verlängert eine sofortige Bestrahlung anstelle einer abwartenden Strategie zwar das PFS, allerdings ohne Unterschiede beim Überleben, erklärte der Referent. Er sieht demzufolge die Möglichkeit, Radio- und Chemotherapien etwas hinauszuzögern. Oft entscheiden sich die Betroffenen dafür, denn: „Die Patient:innen in diesem Setting sind oft jung, Eltern, Ernährer:innen einer Familie; sie wollen sich so viel kognitive Leistungsfähigkeit wie möglich bewahren.“

- Die klinischen Vorteile des Inhibitors bestehen in einer Verlängerung des progressionsfreien Überlebens sowie der Zeit bis zur nächsten Intervention.

- Im Gegensatz zum weiteren Wachstum in der Placebogruppe verringerte sich unter Vorasidenib das Tumorvolumen langsam über die Zeit hinweg. So bleiben Betroffenen länger eine gute gesundheitsbezogene Lebensqualität und neurokognitive Funktionalität erhalten, bei geringerer Belastung durch epileptische Anfälle.

Beipackzettel vs. Studiensetting

Hinsichtlich der Altersgrenze von ≥ 12 Jahren und der Diagnose (IDH1/2-mutiertes Grad-2-Oligodendrogliom oder -Astrozytom) unterscheiden sich die Indikationen nicht zwischen der Zulassungsstudie INDIGO und der Packungsbeilage, so Prof. Cloughesy. „Hauptunterschiede sind, dass es keine Einschränkung mehr gibt beim Karnofsky-Performance-Status und dem zeitlichen Abstand zur Operation“, bemerkte er. Letzterer beschränkte sich in INDIGO auf ein bis fünf Jahre nach der OP. Eine weitere Voraussetzung, die jetzt wegfällt, ist eine messbare Läsion und auch vorherige Krebstherapien stellen kein Hindernis mehr dar.

Wann geht´s los?

Auf Nachfrage, wann der beste Startzeitpunkt sei, empfahl Prof. Cloughesy: „Ich denke, am besten früh, während das Target noch eine wichtige Rolle einnimmt und den Tumor treibt. Wir beginnen meist nach ca. drei Monaten, wenn sich die postoperativen Veränderungen gelegt haben.“

Praxistipp: penibles Imaging

Worauf es bei der Anwendung nun ankomme, sei eine enge Zusammenarbeit mit der Neuroradiologie, mahnte der Kollege. Es brauche ein sorgfältiges Imaging, das schon bei der konsistenten Positionierung des Kopfes beginnt. Die Tumoren veränderten sich langsam, und so gelte es zum Beispiel, nicht nur den letzten, sondern mehrere vorherige Scans zum Vergleich heranzuziehen. Wichtig sei auch – besonders in postoperativen und vernarbten Bereichen – immer an die Möglichkeit von Pseudoprogressionen zu denken und diese als solche zu identifizieren, betonte Prof. Cloughesy.

Indikationen erweitern oder nicht?

Auch in einem weiteren Vortrag kam zur Sprache, wie Ärzt:innen mit Vorasidenib nun im Detail umgehen können. „Mit der Zulassung seitens der FDA und der möglichen Verfügbarkeit über Managed-Access-Programme in Europa und weiten Teilen der Welt stehen wir nun vor der Frage: Wie übertragen wir die Studienergebnisse in unsere tägliche Arbeit?“, konstatierte Prof. Dr. Dr. Marjolein Geurts von der Erasmus-Universität Rotterdam.2 Ihren Fokus legte sie auf die Indikation und bezog dabei Stellung zu folgenden fünf Aspekten:

1. Astrozytome oder Oligodendrogliome?

Beide Tumorarten waren in die INDIGO-Studie eingeschlossen und die jeweiligen Patient:innen profitierten, stellte Prof. Geurts klar. Sie hielt für erwähnenswert, dass in INDIGO 85 % der Teilnehmenden die „kanonische“ R132H-IDH1-Mutation trugen und 15 % andere, nicht-kanonische IDH-Varianten. „Zwischen diesen Gruppen unterschied sich das PFS nicht.“ Vorasidenib eigne sich also offenbar auch für nicht-kanonische IDH-Mutationen.

2. Nur Grad 2 oder auch Grad 3?

Diese Unterscheidung im Grading lasse sich bei den Gliomen sehr schwer greifen, es handele sich eher um ein biologisches Kontinuum statt einer klaren Abstufung, beschrieb die Referentin. Nur für Grad 2 sei der Vorteil belegt, für Grad 3 jedoch unbekannt. „Aber ich denke, da ist kein Schwarz-Weiß-Denken angebracht.“

3. Massenverstärkung im MRT: ja oder nein?

In INDIGO war der Fall klar: Die Tumoren mussten nicht-kontrastverstärkend sein. Das könne man mit Blick auf die Ergebnisse aus Vorgängerstudien nachvollziehen, denn in dieser Gruppe schien das Medikament erfolgreicher, so Prof. Geurts. „Was nicht bedeutet, dass es bei kontrastverstärkenden Läsionen überhaupt nicht wirkt; für mich sieht es so aus, als ob zumindest ein Teil der Betroffenen profitiert.“ Vermutlich entwickelten sich nicht-verstärkende Grad-2-Gliome mit der Zeit zu verstärkenden Grad-3-Läsionen, die dann weniger gut behandelbar sind.

4. Kleine oder große Tumoren?

In INDIGO lag eine messbare Erkrankung von mindestens 1x1 cm vor. Gleichzeitig mussten die Teilnehmenden allerdings zu den Kandidat:innen für eine abwartende Strategie zählen. Das Fazit der Neuroonkologin: „Wahrscheinlich profitieren Personen mit größeren und kleineren Tumoren.“ Unbekannt bleibe allerdings, ob der Einsatz von Vorasidenib nach einer kompletten Resektion Sinn ergibt.

5. Patient:innen mit unkontrollierter Epilepsie behandeln?

Das Studienprotokoll schloss Menschen mit sehr schwerer Epilepsie aus, sodass sich das nicht klar beantworten lässt. Im Zwei-Jahres-Follow-up allerdings hatten die von milderer Epilepsie Betroffenen im Prüfarm 64 % weniger Anfälle. Ob das rein durch das schnellere Tumorwachstum unter Placebo zustande komme, sei unklar, so die Referentin. Festhalten lasse sich zumindest, dass die Anfallshäufigkeit unter Vorasidenib wohl nicht steigt.

Quellen:

1. Cloughesy T et al. 2025 ASCO Annual Meeting; Vortrag „Vorasidenib for Grade 2 Astrocytoma or Oligodendroglioma With a Susceptible IDH1 or IDH2 Mutation“

2. Geurts M et al. 2025 ASCO Annual Meeting; Vortrag „Targeted Therapy for Patients With IDH-Mutant Glioma“

Falls Sie diesen Medizin Cartoon gerne für Ihr nicht-kommerzielles Projekt oder Ihre Arzt-Homepage nutzen möchten, ist dies möglich: Bitte nennen Sie hierzu jeweils als Copyright den Namen des jeweiligen Cartoonisten, sowie die „MedTriX GmbH“ als Quelle und verlinken Sie zu unserer Seite https://www.medical-tribune.de oder direkt zum Cartoon auf dieser Seite. Bei weiteren Fragen, melden Sie sich gerne bei uns (Kontakt).