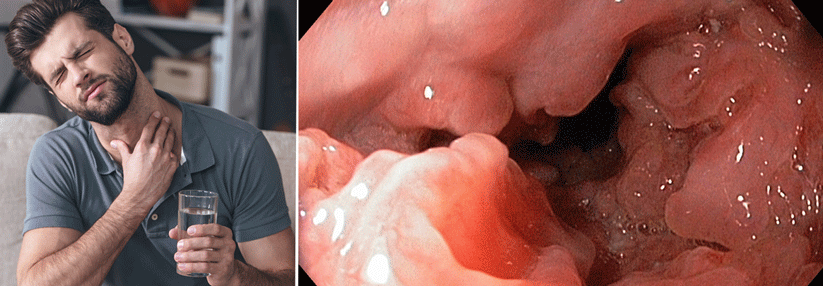

Wenn Schlucken zum täglichen Risiko wird

Welche Ursachen lösen eine Dysphagie aus, wie wird sie diagnostiziert und wann ist ein chirurgischer Eingriff nötig?

© Andrii Iemelianenko – stock.adobe.com

Welche Ursachen lösen eine Dysphagie aus, wie wird sie diagnostiziert und wann ist ein chirurgischer Eingriff nötig?

© Andrii Iemelianenko – stock.adobe.com

Für Schluckstörungen gibt es viele Gründe. Manche Ursachen wie ein Apoplex liegen auf der Hand, nach anderen muss akribisch gefahndet werden. Genauso vielfältig ist die Therapie. Sie reicht vom Absetzen verantwortlicher Medikamente über die Ergotherapie bis hin zum chirurgischen Eingriff.

Schlucken ist ein komplexer Prozess, der ein fein abgestimmtes Zusammenspiel zwischen Willkür- und Reflexmotorik und zwischen zentralem und peripherem Nervensystem erfordert. Des Weiteren stellt die Überkreuzung der Atem- und Schluckwege eine anatomische Herausforderung dar. Angesichts der Tatsache, dass ein erwachsener Mensch 580- bis 3.400-mal innerhalb eines Tages schluckt, verwundert es kaum, dass es dabei immer wieder zu Störungen kommen kann, schreibt ein Team um Dr. Cornelia Schwemmle vom Zentrum für Hals, Nasen- und Ohrenheilkunde am Universitätsklinikum Gießen.

Differenzieren kann man bei Schluckstörungen die Dysphagie als schmerzlose Beeinträchtigung des Schluckvorgangs und die Odynophagie, bei der die Schluckstörung mit Schmerzen einhergeht. Außerdem wird je nach Lokalisation zwischen oropharyngealer und gastroösophagealer Dysphagie unterschieden. Für Letztere sind beispielsweise Halsschmerzen, Globusgefühl, Husten beim Hinlegen nach dem Essen und thorakale Schmerzen typisch. Aus dem Mund herauslaufender Speichel und Speisen bzw. Getränke (Drooling) oder Schwierigkeiten bei der oralen Boluskontrolle bzw. der Einleitung des Schluckvorgangs weisen dagegen auf eine oropharyngeale Dysphagie hin.

Die Ursachen von Schluckstörungen umfassen anatomisch-funktionelle Störungen wie angeborene Fehlbildungen oder neurologische Erkrankungen, HWS-bedingte Ursachen (Schleudertrauma, degenerative Veränderungen) und kindliche Schluck- bzw. Fütterstörungen. Darüber hinaus kommt es mit der Zeit zu altersbedingten Veränderungen des Schluckvorgangs. Kann der Organismus diese nicht mehr kompensieren, spricht man von einer Presbydysphagie.

Insbesondere sollte bei Schluckbeschwerden auch an Medikamente als direkte oder indirekte Auslöser gedacht werden. Der Begriff „oral medication-induced esophageal injury“ (OMIEI) bezeichnet einen Symptomkomplex, der auf den direkten Kontakt von Medikamenten mit der Ösophagusmukosa und daraus resultierenden lokalen Entzündungen bzw. Ulzerationen zurückzuführen ist. Zu den häufigen Auslösern einer OMIEI gehören

- Antibiotika (u. a. Tetrazykline, Doxycyclin, Clindamycin),

- NSAR,

- Bisphosphonate,

- Sildenafil,

- Kalium, Eisensulfate, Vitamin C und

- Theophyllin.

Medikamente, die das Schlucken indirekt stören, sind z. B. zentral wirkende Substanzen mit sedierender Komponente (Antidepressiva, Opiate, Antikonvulsiva). Aber auch Wirkstoffe, die eine Xerostomie auslösen, gehören dazu – beispielsweise Anticholinergika, verschiedene Blutdrucksenker, Diuretika, Antihistaminika und Mexiletin.

Im Rahmen der Diagnostik von Schluckstörungen nimmt die Anamnese einen hohen Stellenwert ein. Neben der Erfassung von Ernährungsgewohnheiten (z. B. mit dem Bogenhausener Dysphagiescore) sollten auch internistische und psychiatrische Begleiterkrankungen, vollständige Medikation, Voroperationen sowie Nikotin- und Alkoholkonsum dokumentiert werden. Mithilfe von Screeningverfahren lassen sich aspirationsgefährdete Patientinnen und Patienten identifizieren. Beispiele dafür sind der 90-ml-Wasser-Test sowie der Gugging Swallow Screen, bei dem die Konsistenzen breiähnlich/flüssig/fest geprüft werden. Als apparative Untersuchungen von Schluckstörungen stehen insbesondere die Videofluoroskopie sowie die flexible endoskopische Evaluation des Schluckens zur Verfügung.

Sowohl die Diagnostik als auch die Therapie von Schluckstörungen erfordern in der Regel eine interdisziplinäre Zusammenarbeit. In vielen Fällen sind konservative Behandlungsoptionen aus den Bereichen Ernährungsberatung, Logopädie, Physiotherapie und Ergotherapie hilfreich. Weitere Behandlungsoptionen umfassen unter anderem die nichtinvasive Neurostimulation sowie die Radiatio der großen Speicheldrüsen bei Hypersalivation.

Wenn konservative Maßnahmen nicht anschlagen oder kein zeitnaher Erfolg zu erwarten ist, muss chirurgisch eingegriffen werden. Je nach funktionellem Ziel werden die Eingriffe in zwei Gruppen eingeteilt: Förderung des Bolustransports oder Schutz vor Aspiration. Maßnahmen wie beispielsweise die Myotomie des oberen Ösophagussphinkters oder die Pharynxteilresektion verbessern organisch oder neuromuskulär verursachte Bolustransportstörungen. Eine Verlagerung der Stimmlippe oder eine Thyroplastik sorgen z. B. bei einer Stimmlippenlähmung dafür, dass es seltener zu Aspirationen kommt.

Quelle: Schwemmle C et al. HNO 2025; 73: 527-546; doi: 10.1007/s00106-025-01630-3

Falls Sie diesen Medizin Cartoon gerne für Ihr nicht-kommerzielles Projekt oder Ihre Arzt-Homepage nutzen möchten, ist dies möglich: Bitte nennen Sie hierzu jeweils als Copyright den Namen des jeweiligen Cartoonisten, sowie die „MedTriX GmbH“ als Quelle und verlinken Sie zu unserer Seite https://www.medical-tribune.de oder direkt zum Cartoon auf dieser Seite. Bei weiteren Fragen, melden Sie sich gerne bei uns (Kontakt).