Wie bei DISH das Knochenwachstum zur Gefahr wird

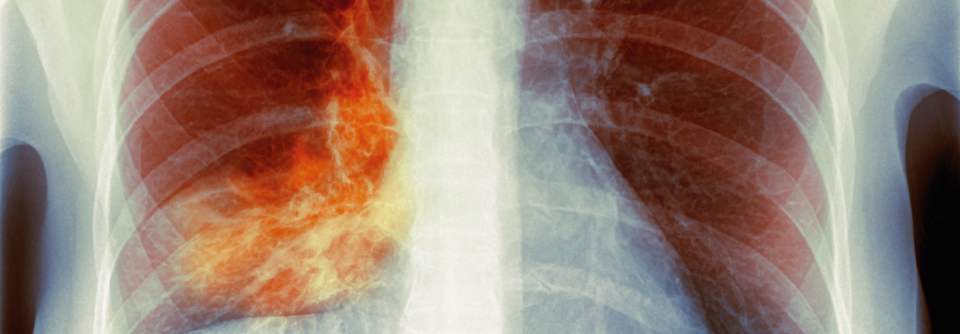

Die diffuse idiopathische Skeletthyperostose fällt oft als Zufallsbefund beim Röntgen auf.

© Andre Ila - stock.adobe.com

Die diffuse idiopathische Skeletthyperostose fällt oft als Zufallsbefund beim Röntgen auf.

© Andre Ila - stock.adobe.com

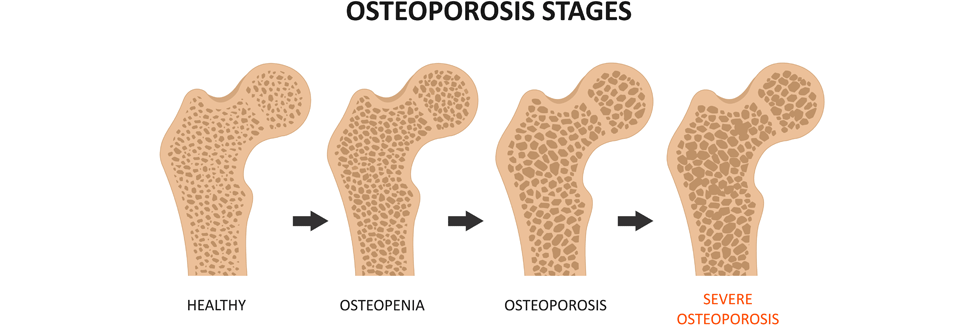

Die diffuse idiopathische Skeletthyperostose (DISH) gehört zu den häufigen, aber verkannten Erkrankungen des Achsenskeletts. Hauptmerkmal ist eine fließende, kerzenwachsartige Verkalkung und Verknöcherung an den Ansatzstellen des vorderen Längsbandes an der Wirbelsäule. Besonders ausgeprägt finden sich diese Ossifikationen im Bereich der Brustwirbelsäule. Auch andere Enthesen können beteiligt sein, die DISH ist nicht auf das Rückgrat beschränkt.

Die Inzidenz der Erkrankung liegt bei 6–12 % der Allgemeinbevölkerung. Betroffen sind vor allem Menschen über 45 Jahre. In der Gruppe der 50- bis 80-Jährigen überwiegen die Männer (25 % vs. 15 %), bei den über 80-Jährigen ist das Verhältnis weitgehend ausgeglichen (28 % vs. 26 %), berichtete Dr. Iris Eshed von der Tel Aviv University.

Oft bleibt die DISH asymptomatisch und die typischen Verknöcherungen fallen als Nebenbefund bei einer Röntgenuntersuchung auf. Mitunter kommt es jedoch zu Bewegungseinschränkungen und Schmerzen, insbesondere zu Rückenschmerzen. Irrtümlich wird die Erkrankung daher oft mit der Spondyoarthritis verwechselt.

Die Diagnose DISH kann gestellt werden, wenn das Röntgenbild bandförmige Verknöcherung von mindestens vier benachbarten Wirbelkörpern bei unauffälligen Bandscheiben zeigt. Das in den Klassifikationskriterien nach Resnick und Niwayama geforderte Fehlen entzündlicher Veränderungen an Facetten- und Iliosakralgelenken wird derzeit diskutiert.

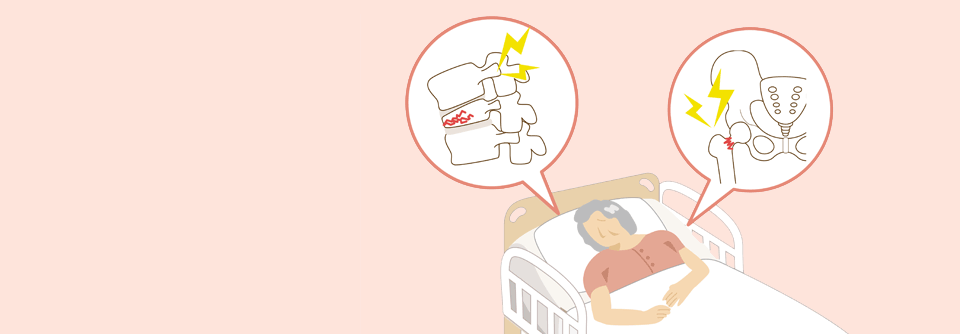

Menschen mit DISH sind – ganz ähnlich wie es bei axialer Spondyloarthritis der Fall ist – aufgrund ihrer steifen Wirbelsäule für spinale Frakturen prädestiniert. Typisch sind sogenannte Kreidestabfrakturen mit glattem, quer verlaufendem Bruch. Wenn die Patientinnen und Patienten gestürzt sind, muss immer eine bildgebende Diagnostik der gesamten Wirbelsäule erfolgen, betonte Dr. Eshed. Röntgen reicht nicht aus, die CT ist obligatorisch.

Besondere klinische Relevanz hat die zervikale DISH, wie Dr. Nelly Ziade, Saint-Joseph University in Beirut, berichtete. Ausgedehnte Ossifikationen an der Vorderseite der Halswirbelsäule können den Ösophagus komprimieren und zu Globusgefühl und schweren Dysphagien führen. Durch Versteifung der Brustwirbelsäule drohen restriktive Lungenerkrankungen, durch die Einengung des Rückenmarks Myelopathien.

Die Ursachen der Erkrankung sind unbekannt. Da sie familiär gehäuft auftritt, könnten laut Prof. Dr. Cheryle Séguin, University of Western Ontario, genetische Faktoren eine Rolle spielen. In Tierversuchen zeigten beispielsweise Mäuse ohne ENT1* ektopische Kalzifikationen, die denen bei DISH ähneln. Neben genetischen Einflüssen werden aber auch metabolische Faktoren und Umwelteinflüsse diskutiert.

Molekularbiologisch kommt man der Pathogenese allmählich auf die Spur. Inzwischen sind zahlreiche Faktoren bekannt, die die Verkalkung und Ossifikation an Sehnen und Bandansätzen beeinflussen. Dazu gehören neben Insulin auch Wachstumsfaktoren, NF-kB**, Endothelin-1, Prostaglandine und das Matrix-Gla-Protein. Sie alle sind potenzielle therapeutische Zielstrukturen, wie Dr. Ziade ausführte. Eine krankheitsmodifizierende Behandlung ist jedoch nicht greifbar.

Beim Management der DISH beruhen die meisten Empfehlungen auf Expertenwissen, klinische Evidenz gibt es wenig. Gegen die Schmerzen werden Analgetika, NSAR und lokale Glukokortikoidinfiltrationen eingesetzt. Laut einer kleinen, unkontrollierten Studie sollen muskuloskelettale Beschwerden durch NSAR und Wärmetherapie gelindert werden. Physiotherapie, körperliche Aktivität und ergonomische Beratung am Arbeitsplatz helfen, Funktionalität und Beweglichkeit zu erhalten.

In einer kleinen Studie konnte durch Training nur die Beugung der Lendenwirbelsäule verbessert werden. In zwei Kasuistiken war Chirotherapie erfolgreich. Beschwerden an peripheren Gelenken werden analog der Arthrose behandelt, u. a. mit topischen NSAR oder Capsaicin, oralen NSAR, Analgetika oder Tramadol sowie intraartikulären Glukokortikoidspritzen.

Bei instabilen Frakturen, Spinalstenosen, neurologischen Defiziten oder großen zervikalen Osteophyten kann eine Operation erforderlich sein. In einem Review über 138 Studien besserte sich bei 96 % der Betroffenen nach Resektion zervikaler Osteophyten die Dysphagie. In jedem fünften Fall kam es allerdings wieder zu Komplikationen. Zwölf der Operierten (4 %) entwickelten innerhalb von durchschnittlich 3,7 Jahren erneut Schluckbeschwerden, bei fünf von ihnen war der entfernte Osteophyt nachgewachsen.

*equilibrative nucleoside transporter 1

**nuclear factor kappa-light-chain-enhancer of activated B-cells

Quelle: Kongressbericht

Falls Sie diesen Medizin Cartoon gerne für Ihr nicht-kommerzielles Projekt oder Ihre Arzt-Homepage nutzen möchten, ist dies möglich: Bitte nennen Sie hierzu jeweils als Copyright den Namen des jeweiligen Cartoonisten, sowie die „MedTriX GmbH“ als Quelle und verlinken Sie zu unserer Seite https://www.medical-tribune.de oder direkt zum Cartoon auf dieser Seite. Bei weiteren Fragen, melden Sie sich gerne bei uns (Kontakt).