Zweiter Platz im Klorennen

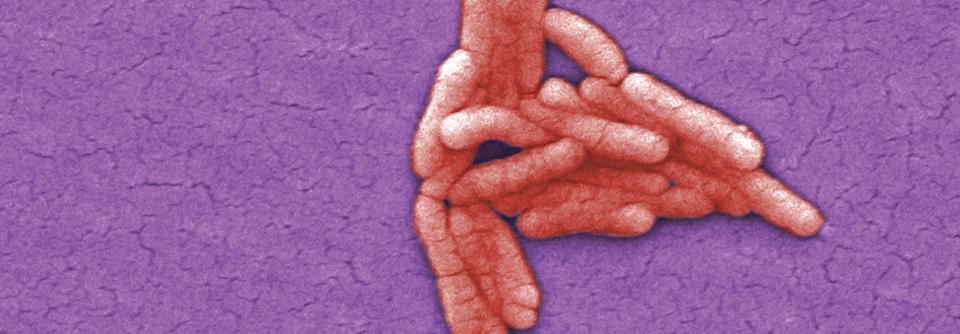

Der Name Salmonella kommt nicht etwa vom Lachs, sondern von ihrem Entdecker, dem Tierarzt Daniel Elmer Salmon.

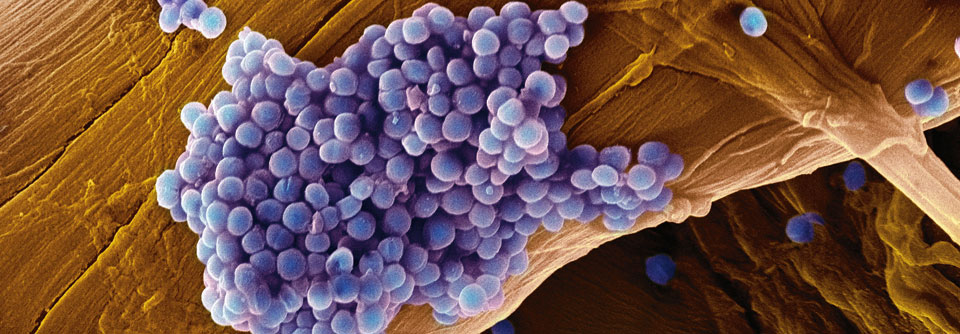

© CDC/Bette Jensen

Der Name Salmonella kommt nicht etwa vom Lachs, sondern von ihrem Entdecker, dem Tierarzt Daniel Elmer Salmon.

© CDC/Bette Jensen

Seit der Einführung einer entsprechenden Impfung für Zuchtgeflügel im Jahr 2008 geht die Zahl der Salmonelleninfektionen zwar zurück. Dennoch sind Salmonellen nach Campylobacter jejuni bei uns der zweithäufigste Auslöser gastrointestinaler Infektionen. Meist fängt man sich die Erreger aufgrund mangelnder Küchen- und/oder Händehygiene ein. Auch der direkte Kontakt mit infizierten Tieren kommt als Übertragungsweg infrage, was besonders für Reptilienbesitzer relevant ist. Denn bis zu 90 % der Schlangen, Echsen und Co. sind Träger und Ausscheider von Salmonellen. Manchmal hat man aber auch einfach Pech und fängt sich den Erreger über industriell gefertigte Lebensmittel ein. Das Resultat ist immer dasselbe: Sechs bis 72 Stunden nach der Ansteckung kommt es plötzlich zu schmerzhaftem Stuhldrang, schleimigen Durchfällen und Übelkeit, manchmal auch zu Erbrechen.

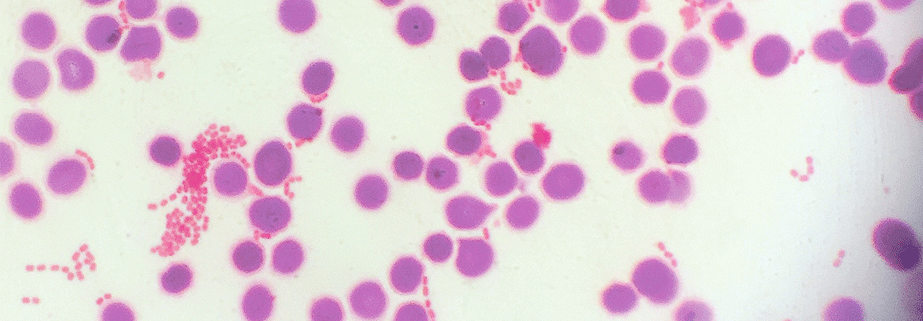

Salmonellosen sind meldepflichtig. Im Jahr 2019 wurden hierzulande rund 13.700 Fälle erfasst. Drei Viertel davon gingen auf die Serovare S. Enteridis und S. Typhimurium zurück, wie Infektionsmediziner um Dr. Melanie Sasse vom Universitätsklinikum Leipzig berichten. Da andere Bakterien, Viren oder Parasiten ziemlich ähnliche Beschwerden verursachen, raten die Leipziger Experten zur Anzucht von Kulturen aus Stuhl, Erbrochenem oder kontaminierten Lebensmitteln und zur ggf. weiteren Typisierung. Besteht der Verdacht auf eine Bakteriämie, sollte man auch Blutkulturen veranlassen.

Im Normalfall wird der Körper allein mit den Erregern fertig. Babys, Kleinkinder und alte Menschen dehydrieren aufgrund des Flüssigkeitsverlusts jedoch schnell, mahnt das Autorenteam. Bei ihnen sowie bei immunsupprimierten Patienten drohen zudem schwerere Verläufe, sodass man diese Personen antibiotisch mit Cephalosporinen der dritten Generation, Fluorchinolonen, Aminopenicillinen oder Cotrimoxazol behandeln sollte. Am besten erfolgt die Therapie resistogrammgerecht, denn humanpathogene Salmonellen werden offenbar zunehmend unempfindlich. Zwischen 2016 und 2018 ist der Anteil fluorchinolonresistenter Isolate in Europa von 1,7 % auf 4,6 % gestiegen, schreiben Dr. Sasse und ihre Kollegen. Die Resistenzen gegen Sulfonamide und Tetrazykline beziffern sie auf etwa 30 %, Ampicillin scheint bei einem Viertel der Isolate wirkungslos zu sein. Seit 2018 gibt es auch Berichte über sporadische Fälle carbapenemresistenter Stämme.

Gallenblase als Reservoir für persistierende Keime

Ist die Infektion überstanden, kann ein Reizdarmsyndrom bestehen bleiben. Meist scheiden die Patienten noch etwa einen Monat lang Salmonellen aus, Kinder nach Aussage der Experten auch mal länger. Eine antibiotische Vorbehandlung erhöht wohl das Risiko, zum Dauerausscheider zu werden. Kommt es zur Dissemination, bildet meist die Gallenblase das Reservoir für die persistierenden Erreger. In diesen Fällen empfehlen die Autoren neben der Antibiotikatherapie eine Cholezystektomie, um die Salmonellen endgültig loszuwerden.

Quelle: Sasse M et al. Z Gastroenterol 2021; 59: 410-414

Falls Sie diesen Medizin Cartoon gerne für Ihr nicht-kommerzielles Projekt oder Ihre Arzt-Homepage nutzen möchten, ist dies möglich: Bitte nennen Sie hierzu jeweils als Copyright den Namen des jeweiligen Cartoonisten, sowie die „MedTriX GmbH“ als Quelle und verlinken Sie zu unserer Seite https://www.medical-tribune.de oder direkt zum Cartoon auf dieser Seite. Bei weiteren Fragen, melden Sie sich gerne bei uns (Kontakt).