Medikationsplan "Ein-Euro-Job" für Hausärzte

© Stockfotos-MG - Fotolia

© Stockfotos-MG - Fotolia

Den Medikationsplan erstellt in der Regel der Hausarzt. Er ist zum Ausstellen von Medikationsplänen verpflichtet. Nur wenn Patienten keinen Hausarzt haben, sind auch Fachärzte verpflichtet, einen Medikationsplan auszustellen. Von einem "Ein-Euro-Job" für Hausärzte war daher auch schnell die Rede, als das Ergebnis der Honorarverhandlungen bekannt wurde.

Nur zur Erinnerung

Unterschied Behandlungs- und Krankheitsfall

Ein Behandlungsfall ist die Behandlung desselben Versicherten durch dieselbe Arztpraxis in einem Kalendervierteljahr zulasten derselben Krankenkasse. Auch wenn ein Versicherter die Praxis mehrmals im Quartal aufsucht, bleibt es ein Behandlungsfall. Ein Krankheitsfall umfasst das aktuelle sowie die nachfolgenden 3 Kalendervierteljahre, die der Berechnung der krankheitsfallbezogenen Leistungsposition folgen.

So wird vergütet

Hausärzte erhalten demnach eine Einzelleistungsvergütung (GOP 01630) für Patienten, die nicht chronisch krank sind (keine Abrechnung der Chronikerpauschale, siehe weiter unten), aber entsprechend der Regelung im neuen Paragraf 29a Bundesmantelvertrag-Ärzte (BMV-Ä) mindestens 3 verordnete systemisch wirkende Medikamente dauerhaft – über einen Zeitraum von mindestens 28 Tagen – anwenden. Die GOP 01630 wird einmal im Jahr als Zuschlag zur Versichertenpauschale 03000 / 04000 gezahlt, wenn der Arzt einen Medikationsplan erstellt hat. Etwaige Aktualisierungen sind damit abgegolten.

- Der Zuschlag (GOP 01630) beträgt 39 Punkte (ca. 4 Euro).

- Die Vergütung erfolgt extrabudgetär.

- Der Zuschlag kann je Patient einmal im Krankheitsfall (= einmal in 4 Quartalen) von einem Vertragsarzt abgerechnet werden.

Oder:

Hausärzte erhalten einen Zuschlag zur Chronikerpauschale. Mit dem Zuschlag wird die gegebenenfalls erforderliche Erstellung eines Medikationsplans und dessen Aktualisierung bei Patienten vergütet, die aufgrund einer lebensverändernden chronischen Erkrankung hausärztlich behandelt werden.

- Der Zuschlag wird leistungsunabhängig einmal im Behandlungsfall (= 1 Quartal) gezahlt, d. h. Ärzte erhalten den Zuschlag, unabhängig davon, ob sie für den Patienten einen Plan erstellt oder aktualisiert haben.

- Der Zuschlag (GOP 03222/04222) ist mit 10 Punkten (ca. 1 Euro) bewertet.

- Die Vergütung erfolgt extrabudgetär.

- Der Zuschlag der Hausärzte (GOP 03222) ist nicht berechnungsfähig, wenn in demselben Behandlungsfall der hausärztlich geriatrische Betreuungskomplex (GOP 03362) abgerechnet wird. Dieser vergütet bereits die Erstellung und/oder Aktualisierung eines Medikationsplans.

- Der Zuschlag (GOP 03222/04222) ist nicht berechnungsfähig, wenn im Krankheitsfall schon die Einzelleistung (GOP 01630) berechnet wurde.

- Der Zuschlag wird von der Kassenärztlichen Vereinigung unter Beachtung der Abrechnungsausschlüsse automatisc

Voraussetzung für das Abrechnen der Chronikerpauschale ist, dass es in den letzten 4 Quartalen in mindestens 3 Quartalen einen Arzt-Patienten-Kontakt wegen dieser Erkrankung gab, wobei mindestens 2 davon persönlich erfolgt sein müssen. Zu den 4 Quartalen zählen dabei das laufende Quartal und die 3 vorherigen. Ein Beispiel mag diese Regelung etwas verständlicher machen: Der Patient kommt im September 2016 in die Praxis. Der Arzt kann die Chronikerpauschale abrechnen, da zum Zeitpunkt der Abrechnung in den letzten 4 Quartalen in mindestens 3 Quartalen ein Arzt-Patienten-Kontakt stattgefunden hat:

- 4. Quartal 2015: Persönlicher Arzt-Patienten-Kontakt

- 1. Quartal 2016: Kein Kontakt

- 2. Quartal 2016: Mittelbarer Arzt-Patienten-Kontakt (telefonisch oder Ausstellung eines Wiederholungsrezeptes)

- 3. und abzurechnendes Quartal 2016: Persönlicher Arzt-Patienten-Kontakt zu Beginn des Quartals, Abrechnung der Gebührenordnungsposition 03220 / 04220 möglich.

Ein schlechter Scherz?

In der Tat läuft das ziemlich exakt auf ein Honorar von einem Euro pro Patienten und Quartal hinaus. Das entspräche in keiner Weise dem Aufwand, der in den Praxen für das Ausstellen und Aktualisieren des Medikationsplans betrieben werden muss, monierte der Deutsche Hausärzteverband und sprach in diesem Zusammenhang von einem "schlechten Scherz" (siehe dazu auch S. 5 in diesem Heft).

Dr. Ingolf Dürr

Der Medikationsplan aus Sicht eines Spezialisten für Software

Vor 15 Jahren hatte die Idee, alle Arzneimittel eines Patienten auf einer Chipkarte zu speichern und darüber Wechselwirkungen entdecken zu können, überhaupt erst zur Einführung der Krankenversichertenkarte geführt. An dieser Grundidee hat sich auch weiterhin nichts geändert: Alle Arzneimittel eines Patienten sollen spätestens ab 2018 auf seiner elektronischen Versichertenkarte gespeichert werden. Dann sollen alle anderen behandelnden Ärzte und Apotheken in der Lage sein, die komplette Medikation eines Patienten einzusehen und bei Bedarf auch zu ändern.

Weil sich dazu alle Beteiligten an die Telematik-Infrastruktur anschließen müssen, wird der Medikationsplan jetzt für eine Übergangszeit erst einmal in Papierform eingeführt. Ein Kompromiss mit Potenzial zur Komödie oder Tragödie. Denn zur Aktualisierung der Medikation in der Papierversion verpflichtet ist nur der erstausstellende Arzt, der seine Patienten jetzt aktiv auf ihren Anspruch hinweisen muss. Apotheken können auf Wunsch des Versicherten aktualisieren, so wie andere Ärzte und Krankenhäuser, die die ausstellenden Ärzte über neue Verordnungen informieren müssen.

Weil der Medikationsplan papierbasiert ist, erfordert seine Aktualisierung jeweils einen Neuausdruck. Erscheint ein Patient mit einem oder mehreren Medikationsplänen in der Praxis, müssen zunächst deren Daten ins eigene System übernommen werden. Die Medikation wird schrittweise zusammengeführt, überprüft und bei Bedarf abgeändert. Einige Angaben wie Hinweise zur Einnahme und Einnahmegrund müssen manuell ergänzt werden. Dann wird daraus wieder ein neuer Medikationsplan erstellt und ausgedruckt, der alte wird ungültig gemacht. Die verlockende Alternative zu diesem umständlichen Prozess ist die zulässige handschriftliche Ergänzung vorhandener Pläne, von der sicherlich viele Fachärzte und Apotheker Gebrauch machen werden.

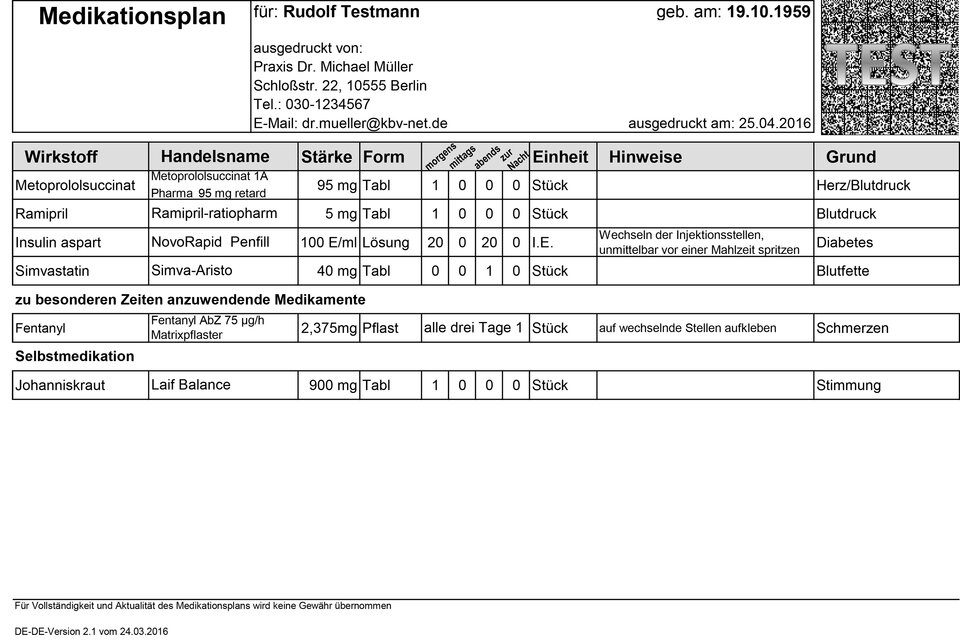

Die Arzneimittel werden im Plan mit Wirkstoffbezeichnung und optional mit Handelsnamen bezeichnet. Eindeutige identifizierende Angaben eines Präparats wie z. B. die Pharmazentralnummer fehlen, was eine systemgestützte Zusammenführung der Daten verschiedener Pläne verhindert. Außerdem verwenden die verschiedenen Arzneimitteldatenbanken derzeit noch unterschiedliche Bezeichnungen für die gleichen Wirkstoffe und Wirkstärken, was dazu führen kann, dass die Angaben auf dem Medikationsplan und der Arzneimittelpackung abweichen können. Die Entscheidung, ob es sich bei mehreren Einträgen im Plan eigentlich um das gleiche Präparat handelt, muss am Ende der Arzt bei der Durchsicht treffen.

Um die Übernahme der Daten von den alten Plänen in die eigene Praxissoftware zu automatisieren, werden diese mit einem Barcode versehen. Mit einem Barcode-Scanner soll dessen Inhalt gelesen und in die eigene Software übernommen werden. Die IT-Experten der KBV berichteten hierzu allerdings, dass dies nur wie gewünscht funktioniert, wenn der Medikationsplan mit einem Laserdrucker erstellt wird, denn das Druckbild von Farb- oder Nadeldruckern ist für die hohe Informationsdichte des Barcodes nicht scharf genug. Da Laserdrucker aber erst von ca. 40 % aller Praxen für den Blankoformulardruck verwendet werden, ist damit zu rechnen, dass viele Medikationspläne von den Scannern nicht gelesen werden können. Es empfiehlt sich daher, vor dem Kauf eines Scanners mit einer Reihe von Medikationsplänen ausgiebig zu testen. Bei der Verwendung eines Smartphones als Scanner muss unbedingt darauf geachtet werden, dass die gelesenen Patientendaten nur geschützt ins Praxissystem übertragen werden. Fast überflüssig zu erwähnen, dass handschriftliche Ergänzungen vom Scanner natürlich nicht gelesen werden können. Da der Einsatz eines Scanners nicht verpflichtend ist, sollte man vor der Anschaffung erst einmal prüfen, wie viele Medikationspläne in welcher Qualität in der Praxis ankommen. Überhaupt ist unmittelbare Eile nicht vonnöten – in einer Übergangsfrist bis Ende März 2017 können die derzeit in den Systemen bereits vorhandenen Medikationspläne weiterverwendet werden.

Autor:

Erschienen in: Der Allgemeinarzt, 2016; 38 (18) Seite 36-39

Dieser Beitrag wurde ursprünglich auf doctors.today publiziert.