Neue Perspektiven auf die Divertikulitis-Therapie

Lange galten Antibiotika als Pflichtprogramm bei Divertikulitis

© onephoto - stock.adobe.com

Lange galten Antibiotika als Pflichtprogramm bei Divertikulitis

© onephoto - stock.adobe.com

Eine Divertikulose betrifft meist Darmbereiche mit kleinerem Durchmesser, wie das linke Kolon oder das Sigmoid, in denen sich entsprechend höherer Druck aufbaut. In etwa 4 % der Fälle entwickelt sich daraus eine Entzündung in den Divertikeln. Als wichtiger Risikofaktor für das Auftreten von Divertikulitiden hat sich ein Body-Mass-Index von mehr als 30 kg/m2 erwiesen.

Typisches Zeichen für eine Divertikulitis sind Bauchschmerzen im linken unteren Quadranten. Darüber berichten etwa 70 % der Betroffenen. Dazu kommen bei einem kleineren Teil der Patientinnen und Patienten Nausea, Erbrechen, Fieber und Tachykardie. Bei älteren Menschen sind diese Symptome oft weniger ausgeprägt. Schockzeichen weisen auf eine komplizierte Divertikulitis hin. Mehr als die Hälfte der Menschen mit einer fiebrigen Divertikulitis weist eine Leukozytose auf.

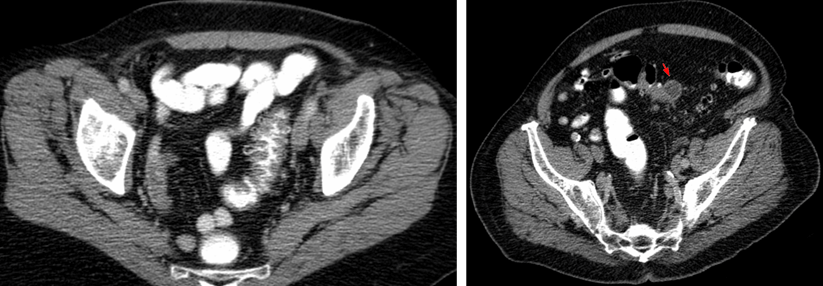

Die Diagnose lässt sich mit höchster Sensitivität und Spezifität mittels einer kontrastverstärkten Bauch- und Becken-Computertomografie stellen. Die CT-Bildgebung macht auch klar, ob es sich um eine unkomplizierte oder komplizierte Divertikulitis handelt. Der abdominelle Ultraschall kann eine Divertikulitis mit etwas weniger hoher Sensitivität und Spezifität nachweisen. Weder Koloskopie noch Kolonkontrasteinlauf sollten in der akuten Situation durchgeführt werden, weil das Risiko zu hoch ist, bei Vorliegen einer Divertikulitis eine Perforation zu verursachen.

Bei unkompliziertem Verlauf auf Antibiotika verzichten

In 85 % der Fälle verläuft eine Divertikulitis unkompliziert, das heißt, es kommt weder zu einem Abszess noch zu einer Striktur, Perforation oder Fistelbildung im Kolon. Wenn dies der Fall ist, kann man bei fehlenden systemischen Symptomen auf Antibiotika verzichten und die Patientin oder den Patienten nur beobachten. Mehrere Untersuchungen haben gezeigt, dass Antibiotika in dieser Situation keinen Vorteil bringen.

Die Betroffenen sollten aber eine Schmerztherapie erhalten und die Ernährung zumindest in den ersten ein bis zwei Tagen nach der Diagnose auf eine klare Flüssigdiät umstellen. Bevorzugtes Analgetikum ist Acetaminophen. NSAR sollten vermieden werden, da sie das Risiko für Divertikelblutungen erhöhen könnten. Bei schweren Schmerzen können auch für drei bis fünf Tage orale Opioide verordnet werden.

Nur bei systemischen Symptomen wie persistierendem Fieber, Sepsis oder zunehmender Leukozytose sind bei der unkomplizierten Divertikulitis Antibiotika indiziert. Außerdem sollten Menschen über 80 Jahre, mit chronischen Erkrankungen oder Immunsuppression sowie Schwangere antibiotisch behandelt werden. An erster Stelle steht eine orale Gabe von Amoxicillin/Clavulansäure oder Cefalexin plus Metronidazol über vier bis sieben Tage. Personen mit Divertikulitis, die hospitalisiert werden müssen, sollten eine intravenöse Antibiose mit Cefuroxim plus Metronidazol oder Ampicillin/Sulbactam erhalten.

Bessert sich der klinische Befund nicht innerhalb von drei bis fünf Tagen oder verschlechtert er sich gar, sollte nochmals eine CT-Diagnostik erfolgen, um mögliche Komplikationen zu erkennen. Die häufigste Komplikation einer Divertikulitis ist die Bildung eines intraabdominalen Abszesses auf dem Boden einer Kolonperforation. Diese Situation erfordert immer den Einsatz von intravenösen Antibiotika. In Betracht kommen insbesondere Piperacillin/Tazobactam oder Tazobactam plus Metronidazol. Zusätzlich kann eine perkutane Drainage des intraabdominellen Abszesses nötig werden. Wenn dies nicht innerhalb von zwei Tagen zur Besserung führt, muss eine Notfallkolektomie durchgeführt werden. Auch eine generalisierte Peritonitis oder ein septischer Schock verlangen eine Notfalllaparotomie mit Kolonresektion.

Gegebenenfalls elektive Kolektomie in Betracht ziehen

Das Rezidivrisiko nach einer unkomplizierten Divertikulitis liegt zwischen 13 % und 23 %, nach einer komplizierten Divertikulitis bei bis zu 40 %. Deshalb sollte man eine elektive Kolektomie vier bis sechs Wochen nach erfolgreicher nichtoperativer Therapie eines Divertikelabszesses in Betracht ziehen.

Bei etwa 1 % der Patientinnen und Patienten entwickeln sich nach rezidivierenden Divertikulitisepisoden Kolonstrikturen. Bei etwa 5 % der akuten Divertikulitiden treten Fisteln in benachbarten Organen auf. Strikturen, die zur Obstruktion führen, und Fisteln sollten mittels elektiver Kolonresektion behandelt werden.

Quelle: Brown RF et al. JAMA 2025; doi: 10.1001/jama.2025.10234

Falls Sie diesen Medizin Cartoon gerne für Ihr nicht-kommerzielles Projekt oder Ihre Arzt-Homepage nutzen möchten, ist dies möglich: Bitte nennen Sie hierzu jeweils als Copyright den Namen des jeweiligen Cartoonisten, sowie die „MedTriX GmbH“ als Quelle und verlinken Sie zu unserer Seite https://www.medical-tribune.de oder direkt zum Cartoon auf dieser Seite. Bei weiteren Fragen, melden Sie sich gerne bei uns (Kontakt).