Falsche Zeit, falscher Test Einladungen zur Früherkennung sollten effektiver werden

Die Meinung, Prävention sei ein wichtiger Lösungsansatz für die Finanzierungsprobleme im Gesundheitswesen, bezeichnete der Ökonom als Mythos.

© mykhailo - stock.adobe.com

Die Meinung, Prävention sei ein wichtiger Lösungsansatz für die Finanzierungsprobleme im Gesundheitswesen, bezeichnete der Ökonom als Mythos.

© mykhailo - stock.adobe.com

Laut § 25b SGB V dürfen Kranken- und Pflegekassen zum Gesundheitsschutz Daten von Versicherten auswerten und diese über mögliche schwerwiegende Gesundheitsrisiken informieren. Das betrifft u. a. Krebsfrüherkennungsprogramme. Doch wie sieht das praktisch aus? Dieser Frage ging ein Forum beim Hauptstadtkongress 2025 nach.

Der Bielefelder Gesundheitsökonom Prof. Dr. Wolfgang Greiner verwies auf den von ihm und Kollegen entwickelten Index zum Messen der Präventionsarbeit in Deutschland. Die Zielerreichung liegt demnach nur bei 65 %. Bei vermeidbaren Krebserkrankungen sind es 67 %. Zur präventiven Koloskopie gibt es weder Daten noch Zielwerte.

Datenforschungszentrum kann Prozesse verbessern

Um z. B. nach zwei Jahren feststellen zu können, was richtig war und was nicht geklappt hat, müsse eine bessere Datengrundlage durch Verbindung von Behandlungs-, Abrechnungs- und Registerdaten geschaffen werden, so Prof. Greiner. Er setzt auf das Forschungsdatenzentrum und „effiziente, datenschutzrechtlich sichere und nutzerfreundliche Standardprozesse“ in der Datenauswertung, aber auch bei der Festlegung weiterer Zielwerte in der Prävention.

Die Meinung, Prävention sei ein wichtiger Lösungsansatz für die Finanzierungsprobleme im Gesundheitswesen, bezeichnete der Ökonom als Mythos. In der Regel koste, wenn man institutionell denke, Prävention mit entsprechenden Maßnahmen Zeit und Geld – ohne dass die Wirksamkeit bekannt sei.

Prof. Dr. Peter Albers vom Deutschen Krebsforschungszentrum beleuchtete das Thema Früherkennung am Beispiel des Prostatakarzinoms. Ein Einladungsverfahren gibt es hier nicht. Falsch seien deshalb oft Zeitpunkt der Untersuchung und Testverfahren, was zu einer „wahnsinnigen“ Flut an Überdiagnosen führe, die wiederum Übertherapien auslösen.

Gebraucht werden laut Prof. Albers einfache, organisierte Screeningprogramme, eine frühe Identifikation der Männer mit bzw. ohne Risiko, die Vermeidung von Diagnostik und Therapie für Männer ohne Risiko und eine risikoadaptierte Therapie für Männer mit Risiko. Das neue Gesetz sei hierbei zügig umzusetzen. Notwendig sei auch die Anpassung der S3-Leitlinien.

„Die größte Hürde meiner Meinung nach ist der Übertrag von Wissen zur Handlung, also wie wir von den Dingen, die wir im Kopf haben, in eine Aktion gehen“, bemerkt Bettina Lutz, Leiterin des Geschäftsbereichs Onkologie beim Pharmaunternehmen Pfizer. Sie hält auch das Zusammenführen von Informationen für wichtig und verweist dabei auf das OPTIMA-Konsortium aus 39 Kliniken und Wissenschaftsinstitutionen, Pharmaindustrie und Behörden, wo man von mehreren Perspektiven schaue, wer von einem aktiven Aufruf profitiere.

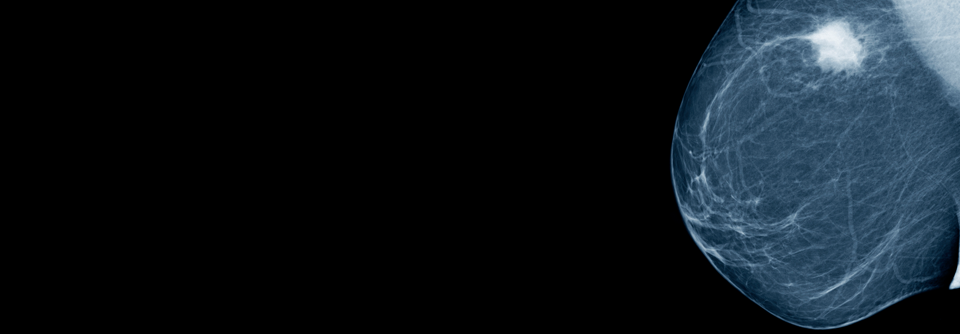

Deutlich wurde in der Veranstaltung, dass es auch bei der Frage, wie die Menschen zu Früherkennungsuntersuchungen eingeladen werden sollten, noch viel zu forschen gibt. Ein konkretes Untersuchungsdatum wie beim Mammografie-Screening kann helfen, aber nur rund 50 % der eingeladenen Frauen nehmen teil.

Es gibt laut Prof. Albers einen sogenannten Call der EU-Kommission, Wege zum Aufruf zu finden hinsichtlich Magen-, Lungen- und Prostatakrebs. Erste Erkenntnisse: Man muss zu den Menschen hin, beispielsweise wie in London mit einem mobilen Untersuchungsangebot. Und in Schweden zeigte sich, dass 27 % der Menschen keine zusätzlichen Informationen per QR-Code wünschen.