Aus dem 3D-Drucker in die Lunge Maßgeschneiderte Stents punkten bei komplexen Atemwegsstenosen

Personalisierte 3D-Devices haben großes Potenzial.

© Xiaoliangge - stock.adobe.com

Personalisierte 3D-Devices haben großes Potenzial.

© Xiaoliangge - stock.adobe.com

Beim Stenting der Atemwege ist das Risiko für Komplikationen wie Migration des Implantats oder Bildung von Granulationsgewebe umso geringer, je besser der Stent passt. Personalisierte 3D-Devices haben daher großes Potenzial. Sie werden anhand hochauflösender CT-Bilder individuell auf die Anatomie der Betroffenen angepasst. Dies soll die Verträglichkeit gegenüber herkömmlichen Silikonstents von der Stange verbessern und Komplikationen sowie die Notwendigkeit invasiver Folgeeingriffe reduzieren, schreibt ein Team um Prof. Dr. Nicolas Guibert von der Universität Toulouse. Die Datenlage zu den neuartigen Stents ist jedoch bislang überschaubar: Sie beschränkt sich auf Fallberichte, eine prospektive Studie mit zehn Teilnehmenden sowie eine retrospektive Auswertung mit neun Betroffenen. Die Ergebnisse deuten auf verringerte Symptome und eine verbesserte Lungenfunktion sowie eine moderate Komplikationsrate hin.

Individuelle Lösung für anastomotische Situationen

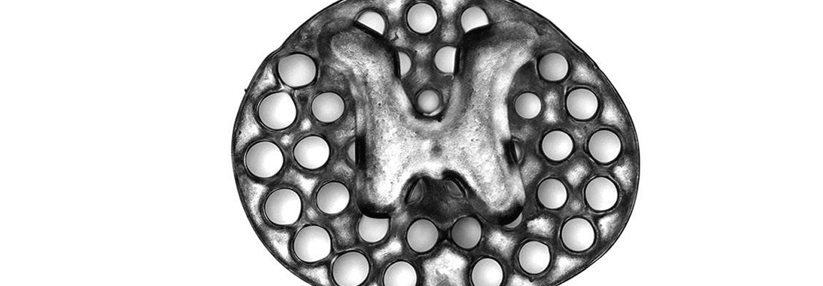

Allgemein bieten 3D-Stents den größten Nutzen bei anatomisch komplexen Stenosen, wenn konventionelle Stents ungeeignet oder ineffektiv sind. Als Beispiel hierfür nennen Prof. Guibert und sein Team anastomotische Situationen nach Lungen- oder Atemwegsoperationen. In solchen Fällen sind die Atemwege oft durch ungewöhnliche Winkel, Diskrepanzen zwischen den Durchmessern oder zusätzliche Atemwegssegmente verändert, wodurch konventionelle Stents an ihre Grenzen kommen.

Niedrige Komplikationsrate nach Lungentransplantation

Die häufigste Indikation für 3D-Stents sind Probleme, die nach einer Lungentransplantation auftreten. Eine Fallserie zeigte bei 78 % der lungentransplantierten Patientinnen und Patienten eine deutliche Verbesserung der Lungenfunktion bei einer vergleichsweise niedrigen Komplikationsrate. In manchen Fällen kam es sogar zu einem Remodelling der Atemwege und die Implantate konnten wieder entfernt werden. Auch bei unerwarteten Situationen nach anderen Eingriffen wie der Manschettenlobektomie und der Carina-Resektion sind die personalisierten Stents indiziert.

Vorteile können individuell angefertigte Stents zudem bei komplexen benignen entzündlich bedingten Bronchialstenosen und Malazie bieten. Diese sind oft die Folge von Erkrankungen wie granulomatöse Polyangiitis oder tuberkulosebedingte Strikturen. Da sie häufig ein Stenting im Bereich der Bifurkation erfordern, ist der Einsatz herkömmlicher Implantate äußerst riskant. Die Forschenden gehen davon aus, dass 3D-Stents in diesen Fällen besser verträglich sind und zu weniger Komplikationen führen.

Bei nicht malignen trachealen Stenosen kommt es mit herkömmlichen Stents in 17,5 % der Fälle zur Migration als bedrohlichste Komplikation. Liegt eine veränderte Anatomie vor, kann ein individuell auf die Patientin oder den Patienten angepasstes 3D-Device dieses Risiko reduzieren. Bei normaler, röhrenförmiger Anatomie der Trachea ist der Nutzen hingegen geringer.

Im Fall einer Tracheobronchomalazie oder eines übermäßigen dynamischen Atemwegskollapses können 3D-Stents häufig eine kurzfristige Linderung der Symptome verschaffen. Aufgrund von Langzeitkomplikationen eignen sie sich jedoch vor allem als palliative Maßnahme bei ausgewählten nicht operablen Betroffenen oder dienen zur Überbrückung bis zur Tracheobronchoplastik.

Auch bei bronchopleuralen Fisteln, vor allem nach Lungenresektionen, können sich die 3D-Stents gegenüber den Standarddevices als vorteilhaft erweisen. Denn sie ermöglichen eine präzisere Abdichtung und führen zu weniger Gewebeschädigung.

Einsatz künftig auch zur Langzeitversorgung denkbar

Personalisierte 3D-Stents haben derzeit ein hohes Potenzial bei komplexen Atemwegsstenosen, heißt es im Fazit. Zukünftig könnten sie auch bei weniger komplexen, aber langfristig behandlungsbedürftigen Stenosen eine größere Rolle spielen. Ihre routinemäßige Verwendung und die Vorteile gegenüber herkömmlichen Stents müssen jedoch in klinischen Studien weiter untersucht werden, schreibt die Autorengruppe. Aktuell laufen dazu bereits einige Projekte.

Quelle: Guibert N et al. Eur Respir Rev 2025; 34: 240268; doi: 10.1183/16000617.0268-2024