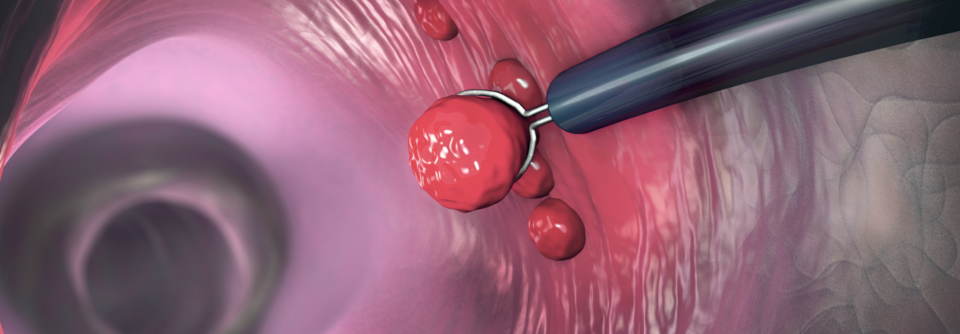

Abwägung bei begrenzter Lebenserwartung Polypektomie - Lebensretter oder Risiko?

Wann sollten Darmpolypen mittels Polypektomie entfernt werden und ab wann ist das Risiko zu hoch?

© Senalfred – stock.adobe.com

Wann sollten Darmpolypen mittels Polypektomie entfernt werden und ab wann ist das Risiko zu hoch?

© Senalfred – stock.adobe.com

Darmpolypen wachsen langsam und nur wenige entwickeln sich zu einem kolorektalen Karzinom. Bei komorbiden Menschen mit einer begrenzten Lebenserwartung von unter 10 Jahren stellt sich daher die Frage: Wann sollte man die Polypen entfernen – und wann überwiegen die Risiken einer Resektion den potenziellen Nutzen?

Bislang lässt sich nicht sicher voraussagen, aus welchen Polypen sich ein Karzinom entwickeln wird – routinemäßig entfernt man daher alle. Da bei Menschen ohne substanzielle Komorbiditäten das Komplikationsrisiko des Eingriffs gering ist, nimmt man diese Übertherapie bewusst in Kauf, wie Matthew Rutter vom University Hospital of North Tees und sein Team erläutern. Doch bei komorbiden Menschen mit limitierter Lebenserwartung stellt sich die Lage anders dar: Bei ihnen ist das Risiko für Komplikationen erhöht und sie verkraften diese auch schlechter. Dazu kommt, dass sie die Entwicklung eines Karzinoms möglicherweise nicht mehr erleben würden. In diesen Fällen gilt es daher, das Risiko signifikanter Komplikationen einer Resektion und das Risiko eines symptomatischen kolorektalen Karzinoms gegeneinander abzuwägen.

Um eine evidenzbasierte Entscheidungshilfe zu entwickeln, hat sich eine 28-köpfige, interdisziplinäre Gruppe aus verschiedenen medizinischen Fachkreisen konstituiert. Aus Literaturrecherchen trugen sie zunächst Daten zu folgenden Parametern zusammen: Lebenserwartung in Abhängigkeit von Alter und Komorbidität, Dauer, bis aus einem Polypen ein Karzinom und dieses symptomatisch wird, Komplikationsrate bei Polypektomie bei komorbiden und älteren Betroffenen mit und ohne antithrombotische Therapie.

Aus diesen Informationen erstellten sie Modelle, die ausgehend von 40 klinischen Szenarien (unterschiedliche Polypengrößen und Umfang der Komorbiditäten) die Outcomes bei konservativem Management bzw. Polypektomie berechneten. Aus den Ergebnissen entwickelte das Gremium schließlich eine in der Praxis einfach handhabbare Tabelle. In dieser sind die Polypengröße und der Umfang der Komorbiditäten anhand des Charlson-Komorbiditätsindexes gegeneinander aufgetragen. Hieraus lässt sich für jede Konstellation ablesen, ob sich eine Polypektomie oder ein konservatives Management empfiehlt.

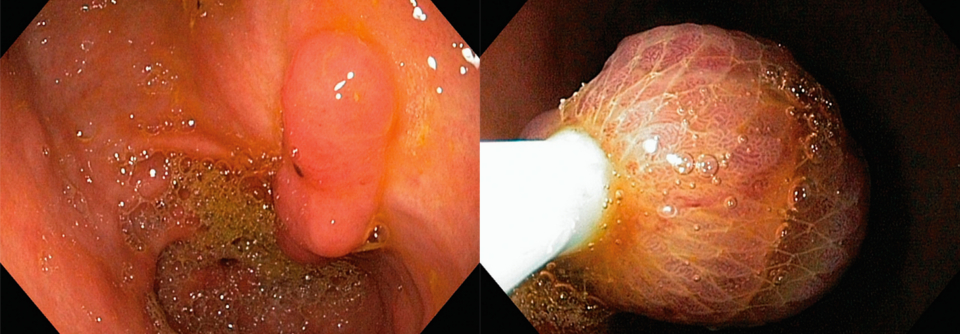

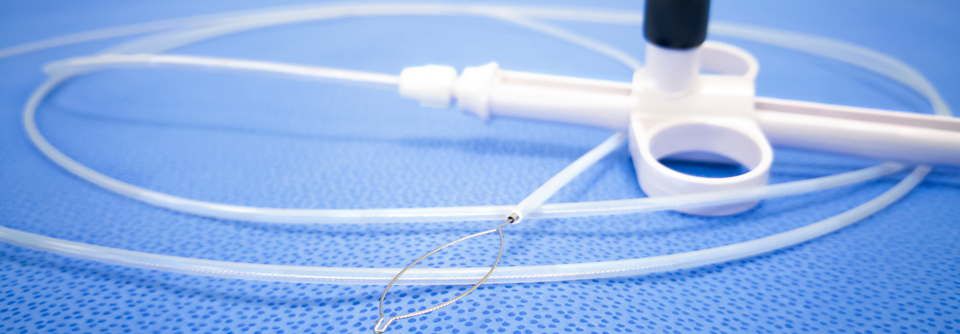

Das Gremium weist darauf hin, dass bereits eine diagnostische Darmspiegelung ohne therapeutische Intervention für gebrechliche, ältere oder komorbide Menschen eine erhebliche Belastung darstellt. Diese sollte daher nur durchgeführt werden, wenn die Person für eine Intervention geeignet ist, falls ein kolorektales Karzinom festgestellt werden sollte. Zudem sollte vor dem Eingriff eine gemeinsame Entscheidung zwischen behandelnder und behandelter Person (Shared Decision) zu einer therapeutischen Obergrenze vereinbart werden. Falls eine solche Vereinbarung vorab nicht getroffen wurde, ist laut dem Gremium die Resektion von Polypen bis 10 mm mittels Kaltschlinge grundsätzlich als sicher anzusehen. Für die hier diskutierte Darmspiegelung hält das Gremium den Charlson-Komorbiditätsindex am geeignetsten – weist aber darauf hin, dass auch andere Indizes zur Identifizierung von Patientinnen und Patienten mit eingeschränkter Lebenserwartung genutzt werden können.

Die Experten kommen zu dem Schluss, dass sich in einer älteren Population pro Jahr folgender Polypenanteil je nach Größe zu einem Karzinom entwickelt:

- ca. 10 % der Polypen ≥ 20 mm

- 3,3 % der Polypen zwischen 10 und 19 mm

- 1 % der Polypen zwischen 6 und 9 mm

- 0,2 % der Polypen zwischen 1 und 5 mm

Weiterhin wurde zugrunde gelegt, dass rund 3 Jahre vergehen, bevor ein asymptomatisches Karzinom Symptome verursacht.

Nach den Worten des Autorenteams lässt sich das Risiko für signifikante Komplikationen nur schwer beziffern. Hier wurde davon ausgegangen, dass bei einer Polypektomie von 1–5 mm großen Polypen etwa 10 von 1.000 und von Polypen ≥ 20 mm etwa 45 von 1.000 Patientinnen und Patienten hospitalisiert werden müssen – wobei eine antithrombotische Medikation das Risiko verdreifacht. Bei konservativem Management hält das Gremium ein Follow-up in der Fachklinik in der Regel nicht für erforderlich. Es schlussfolgert, dass der vorgestellte Leitfaden einen Rahmen zur Erleichterung einer objektiven und fundierten Entscheidungsfindung bietet, auf dessen Grundlage gemeinsam ein individueller Plan entwickelt werden kann.

Quelle: Rutter MD et al. Gut 2025; doi: 10.1136/gutjnl-2025-335047