IgA-Nephropathie zielgerichtet angehen Altbewährtes und neue Verfahren stabilisieren die Niere

In der letzten Zeit haben sich die Behandlungsoptionen deutlich erweitert.

© filins - stock.adobe.com

In der letzten Zeit haben sich die Behandlungsoptionen deutlich erweitert.

© filins - stock.adobe.com

Typisch für die IgA-Nephropathie (IgAN) sind Ablagerungen von Immunglobulin A im glomerulären Mesangium, was letztendlich zu einem Verlust von Nephronen und zu einer zunehmenden interstitiellen Fibrose führt. Wie es genau dazu kommt, ist nicht komplett geklärt, schreiben Dr. Claudia Seikrit und Prof. Dr. Jürgen Floege von der Medizinischen Klinik II am Universitätsklinikum der RWTH Aachen.

Die gängigste Hypothese ist die sogenannte Multi-Hit-Theorie, nach der vier aufeinanderfolgende Faktoren zu den IgA-Ablagerungen führen. Der erste Faktor („hit 1“)wäre die verminderte Anzahl von Galaktosemolekülen an den IgA-gebundenen Glykanen (galaktosedefizientes IgA1, Gd-IgA1), wobei unklar ist, wie genau es dazu kommt. Womöglich spielen genetische Disposition und Umweltfaktoren eine Rolle. Erhöhte Gd-IgA1-Spiegel allein lösen aber noch keine IgAN aus.

Weitere Faktoren wie eine veränderte Glykosylierung („hit 2“), die Bildung von Immunkomplexen („hit 3“) und die lokale Aktivierung des Komplementsystems in der Niere („hit 4“) müssen dazukommen. Zunehmend gibt es auch Hinweise, dass eine Dysregulation des Darmimmunsystems die Ablagerung von IgA in der Niere zu fördern vermag. Auch eine renale Überproduktion von Endothelin-1 könnte eine pathophysiologische Rolle spielen.

Bei jungen Erwachsenen und Kindern früher entdeckt

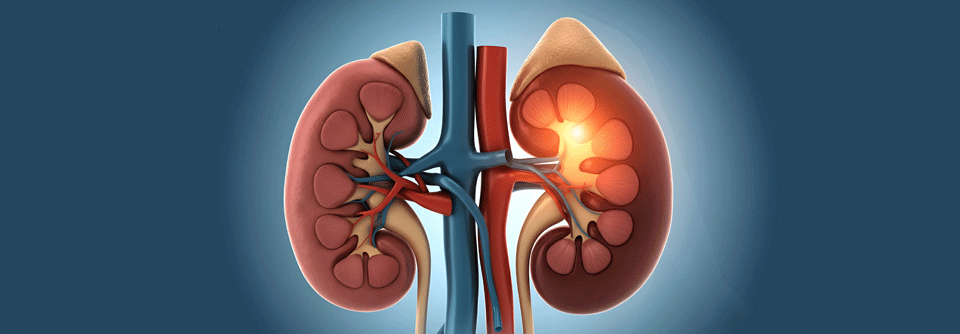

Zu Beginn bleibt die IgA-Nephropathie oft asymptomatisch, begleitet von einer nicht sichtbaren Hämaturie und verschieden stark ausgeprägter Proteinurie. Sie wird daher oft bei Routineuntersuchungen oder bei Abklärung einer erstmals aufgetretenen Hypertonie entdeckt.

Viele Betroffene haben zu diesem Zeitpunkt bereits eine chronische Nierenfunktionsstörung. Bei Kindern und sehr jungen Erwachsenen macht sich die IgAN häufiger mit einer episodischen sichtbaren Hämaturie im Anschluss an Atemwegs- oder Magen-Darm-Infektionen bemerkbar, so dass die Diagnose in diesen Fällen meist früher gestellt wird.

Goldstandard der definitiven Diagnostik ist die Nierenbiopsie, bei der im Rahmen der sogenannten MEST-C-Klassifikation fünf bestimmte histologische Merkmale erfasst werden. Daneben sind auch eGFR, Blutdruck, Proteinurie, Ethnie, Alter und medikamentöse Behandlung von Bedeutung. Aus diesen Variablen wurde ein Onlinetool zur Prognoseabschätzung entwickelt, das aber nur in den ersten zwei Jahren nach der Biopsie aussagekräftig genug ist.

Nachdem lange Zeit die supportive Therapie der chronischen Niereninsuffizienz und die Gabe von Glukokortikoiden die einzigen Therapieoptionen waren, haben sich die therapeutischen Möglichkeiten in letzter Zeit deutlich erweitert. Die Begrenzung der Proteinurie und des eGFR-Verlustes steht dabei im Vordergrund.

Die nicht-medikamentöse Basis der Therapie ist die Lebensstilanpassung mit kochsalzarmer und eiweißnormaler Ernährung, ausreichend Bewegung, Gewichtsoptimierung und Nikotinabstinenz. Neben der Kontrolle von Blutdruck und Fettstoffwechsel umfasst die optimierte supportive Therapie die Gabe von SGLT2-Hemmern und RAAS*-Inhibitoren. Neu zugelassen zur Behandlung einer IgAN ist der duale Endothelin-A-Angiotensin-II-Rezeptorantagonist Sparsentan, der gegenüber einer alleinigen RAAS-Hemmung eine verbesserte Wirksamkeit hinsichtlich Proteinurie und eGFR gezeigt hat.

Bei hohem Progressionsrisiko kann zusätzlich eine immunsuppressive oder immunmodulierende Behandlung angezeigt sein. Eine systemische Glukokortikoidtherapie über sechs Monate sollte nur bei Hochrisikopersonen durchgeführt werden, bei denen nach dreimonatiger supportiver Therapie immer noch eine Proteinurie von mehr als 1 g/d besteht. Grund ist die Gefahr von schweren bis tödlichen Nebenwirkungen vor allem bei bereits eingeschränkter Nierenfunktion, schreibt das Autorenteam.

Eine neue Option ist TRF**-Budesonid mit Freisetzung des Glukokortikoids im terminalen Ileum, was in Studien zur Reduktion der Proteinurie und Stabilisierung der Nierenfunktion geführt hat. Zugelassen ist es bei einer Proteinurie ab 1 g/d. Weitere Ansätze, die zurzeit in Phase-3-Studien geprüft werden, sind die Modulation der B-Zell-Antwort durch Hemmung des BAFF/APRIL-Signalwegs und die Komplementinhibition.

Quelle: Seilkrit C, Floege J. Nephrologie 2025; 20: 3-11; DOI: 10.1007/s11560-024-00811-5

* Renin-Angiotensin-Aldosteron-System

** targeted-release formulation