Wenn der Spinalkanal zur Engstelle wird Bei der spondylotischen zervikalen Myelopathie geht es meist nicht ohne OP

Degenerative Prozesse in der Halswirbelsäule können das Rückenmark zunehmend einengen, mit teils gravierenden Folgen.

© Avra - stock.adobe.com (Generiert mit KI)

Degenerative Prozesse in der Halswirbelsäule können das Rückenmark zunehmend einengen, mit teils gravierenden Folgen.

© Avra - stock.adobe.com (Generiert mit KI)

Aufgrund der steigenden Lebenserwartung ist auch mit einer Zunahme von spondylotischen zervikalen Myelopathien zu rechnen. Zwei Experten zeigen anhand eines Fallbeispiels, worauf es bei der Diagnostik und Therapie ankommt.

Die spondylotische zervikale Myelopathie tritt typischerweise erst im höheren Lebensalter auf und schreitet schleichend voran. An ihrer Entstehung sind mechanische und ischämische Faktoren beteiligt. Zusammen mit einer reduzierten Liquorzirkulation entsteht ein Teufelskreis aus entzündlichen und degenerativen Prozessen, die ihrerseits wiederum zu Instabilitäten führen. In der Folge können reaktive Hypertrophien des Ligamentum flavum, Bandscheibenprotrusionen bzw. -vorfälle und Spondylophyten den Spinalkanal sukzessive verengen.

Mohamed Elshafeai und sein Kollege Dr. Nassim El-Aarid von der Abteilung für Wirbelsäulenchirurgie der Schön-Klinik Lorsch berichten von einem Patienten mit spondylotischer zervikaler Myelopathie, den sie erfolgreich behandeln konnten. Der 64-Jährige litt an einer seit mehreren Monaten fortschreitenden Gangunsicherheit sowie Parästhesien und Feinmotorikstörungen in den Händen. Im Rahmen der klinischen Untersuchung fielen außerdem gesteigerte Reflexe der unteren Extremitäten auf.

Entscheidend für den Erfolg waren das rechtzeitige Erkennen der Symptome und die interdisziplinäre Koordination, schreiben die beiden Experten. Andere mögliche Anzeichen der Erkrankung sind vegetative Dysfunktionen mit Blasen-, Mastdarm- und Potenzstörungen sowie radikuläre Syndrome der oberen Extremitäten mit Schmerzen in der Halswirbelsäule dorsal und im Schulter- bzw. Armbereich. Eine Paraspastik mit zentraler Beinparese sowie eine Stand- und Gangataxie sind ebenfalls möglich.

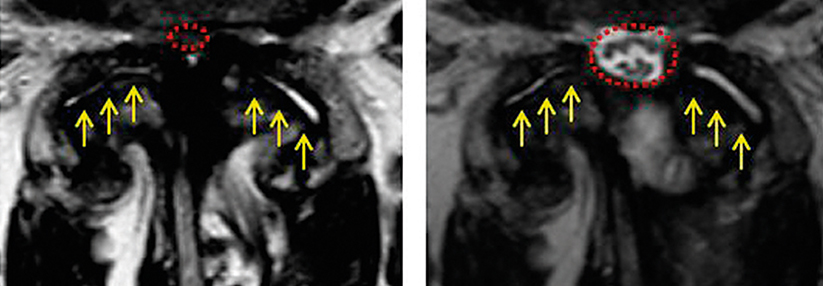

Die Diagnostik beinhaltet die Anamnese, klinische-neurologische sowie elektrophysiologische Untersuchungen und die Bildgebung. Bei dem 64-Jährigen reichte für die Diagnosesicherung bereits die Magnetresonanztomografie. Die Aufnahmen zeigten hochgradige Spinalkanalstenosen in mehreren Segmenten (4/5, 5/6, 6/7) der Halswirbelsäule und eine beidseitige Hyperintensität in der axialen T2-Sequenz bei den Rückenmarksvorderhörnern. Wird eine OP erwogen, raten die Experten zudem zu Röntgen und CT der Halswirbelsäule.

Als wichtige Differenzialdiagnosen gelten chronisch entzündliche ZNS-Erkrankungen wie Multiple Sklerose und ischämisch-/mikroangiopathische Erkrankungen. In Einzelfällen kann eine Liquordiagnostik helfen, seltenere Entitäten auszuschließen, z. B. eine funikuläre Myelose im Rahmen einer Vitamin-B12-Mangelerkrankung oder einen astrozytären Tumor.

Im beschriebenen Fall entschied sich das Ärzteteam für eine operative dorsoventrale Dekompression und Spondylodese der betroffenen HWS-Segmente. Je nach Schwere und Progredienz (oder ergänzend postoperativ) kommen konservative Therapien wie das Tragen einer Halskrawatte, Physiotherapie, physikalische Maßnahmen und Medikamente (Antiphlogistika, Analgetika, Muskelrelaxantien) infrage.

Die Autoren raten zu engmaschigen klinischen Verlaufskontrollen, anfänglich im Abstand von sechs Wochen, später ggf. halbjährlich. Meist lässt sich aufgrund der Progredienz eine OP aber langfristig nicht vermeiden. Zudem sollten Betroffene über das Risiko im Falle eines HWS-Traumas aufgeklärt werden und wissen, dass selbst mit OP eine komplette Remission selten ist.

Quelle: Elshafeai MS, El-Aarid N. Hessisches Ärzteblatt 2025; 86: 354-355