Schmerzen, Zysten, Kinderlosigkeit Bei Endometriose helfen meist Hormone

Jede zehnte Frau im gebährfähigen Alter leidet an Endometriose.

© valiantsin - stock.adobe.com

Jede zehnte Frau im gebährfähigen Alter leidet an Endometriose.

© valiantsin - stock.adobe.com

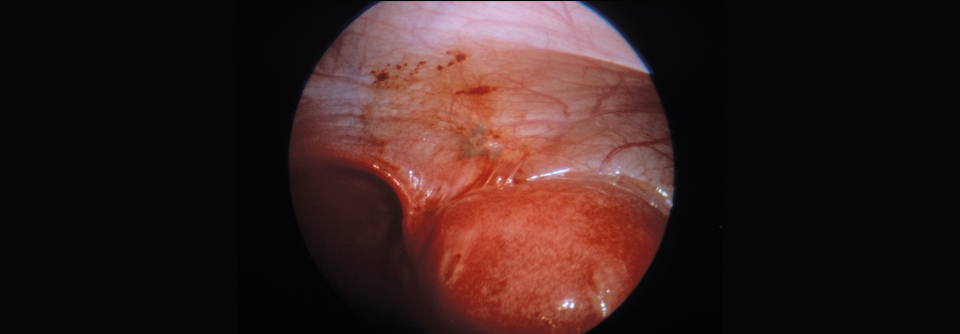

Metaanalysen haben ergeben, dass bei 28 % der Frauen mit chronischen Beckenschmerzen und bei 26 % der Frauen mit Infertilität eine Endometriose die Ursache ist. Man unterscheidet eine oberflächliche und eine tiefe peritoneale, eine ovarielle und eine extrapelvine Endometriose. Von den ersten Symptomen bis zur Diagnose vergehen durchschnittlich fünf bis zwölf Jahre. Dabei werden drei oder mehr Ärztinnen oder Ärzte konsultiert, schreibt ein Autorenteam um Dr. Sawsan As-Sanie von der University of Michigan in Ann Arbor.

Als Entstehungsmechanismus –zumindest für Läsionen im kleinen Becken – gilt ein retrograder menstrueller Abfluss von Endometriumzellen durch die Tuben. Für extrapelvine Läsionen kommen auch Lymph- oder Blutgefäße als Transportweg in Betracht. Endometrioseläsionen verhalten sich östrogenabhängig. Aber auch Entzündung spielt pathogenetisch eine Rolle.

Etwa 90 % der Frauen mit bestätigter Endometriose weisen mindestens eine Art von Beckenschmerzen auf, meist Dysmenorrhö, nicht menstruationsabhängige Schmerzen oder Dyspareunie. Die Intensität der Schmerzen korreliert nicht mit der Größe oder Ausbreitung der Läsionen, wohl aber mit dem Zyklus. Ein Viertel der Frauen ist infertil, ein Fünftel weist Ovarialzysten auf.

Eine tiefe Endometriose kann in seltenen Fällen zu Darmverschluss, Hydroureter, Darmblutungen und/oder Hämaturie führen. Extrapelvine Läsionen werden während der Menstruation symptomatisch, die Beschwerden orientieren sich an der jeweiligen Lokalisation. Mit der Abnahme der Östrogenproduktion nach den Wechseljahren sistieren die Symptome der Endometriose meist.

Transvaginaler Ultraschall kann Gewissheit bringen

Mittels klinischer Untersuchung lassen sich manchmal ovarielle Endometriome tasten oder Hinweise auf eine tiefe Endometriose wie palpable Verdickungen und eingeschränkte uterine Mobilität feststellen. Als erste diagnostische Maßnahme wird bei klinischem Verdacht auf eine Endometriose ein transvaginaler Ultraschall des Beckens empfohlen. Mit hoher Sensitivität und Spezifität lassen sich damit eine ovarielle und mit mittlerer Sensitivität eine tiefe Endometriose entdecken. Die Sensitivität für oberflächliche peritoneale Läsionen ist geringer. Eine MRT mit endometriosespezifischem Protokoll ist hoch sensitiv und spezifisch für tiefe und ovarielle Endometriose und kann auch extrapelvine Herde darstellen.

Auf die histologische Bestätigung anhand einer Biopsie kann man meist verzichten, um die Therapie nicht zu verzögern. Das ist auch deshalb gerechtfertigt, weil eine empirische Hormontherapie nicht weniger effektiv ist als die chirurgische Resektion von Herden.

Eine Hormontherapie sollte man allen symptomatischen Frauen anbieten, die nicht unmittelbar schwanger werden wollen. Substanzen der ersten Wahl sind kombinierte Östrogen/Gestagen- oder reine Gestagen-Kontrazeptiva. Die Östrogen-Gestagen-Kontrazeptiva sollten bevorzugt kontinuierlich angewendet werden, um eine Amenorrhö herbeizuführen. Zusätzlich können NSAR zur Analgesie eingesetzt werden.

Als Hormontherapeutika zweiter Wahl kommen auch GnRH*-Agonisten und -Antagonisten, in dritter Linie Aromatasehemmer (off-label) in Betracht. GnRH-Agonisten haben ihren Platz vor allem nach chirurgischer Bestätigung der Endometriose und Resektion von Herden.

Ein Blick auf die Risikofaktoren

Als seltenen, aber gravierenden Risikofaktor kennt man angeborene Fehlbildungen des Müller-Gangs, die den menstruellen Abfluss behindern. Fast jede zweite Frau mit dieser Anomalie leidet an Endometriose. Außerdem scheinen frühe Menarche (vor dem zwölften Lebensjahr), kurze Zyklusintervalle (weniger als 28 Tage), geringer BMI und Nulliparität mit einer erhöhten Wahrscheinlichkeit einherzugehen. Auch genetische Faktoren spielen eine Rolle.

Alle hormonellen Therapien vermindern Beckenschmerzen gleichermaßen signifikant. Bis zu 20 % der Frauen bringt die Hormontherapie keinen Nutzen und bei einem Drittel kehren die Beschwerden innerhalb von zwölf Monaten nach Ende der Therapie zurück.

Sind Hormontherapeutika kontraindiziert, unwirksam oder unverträglich, stellt die chirurgische laparoskopische Resektion eine Alternative dar. Eine Operation sollte auch bei ovariellen Endometriomen erwogen werden, insbesondere wenn sie größer als 5 cm sind.

Weiterhin Schmerzrezidive trotz Hysterektomie

Zudem kann eine OP bei tiefen Endometrioseherden sinnvoll sein, die Obstruktionen im Harn- oder Darmtrakt bzw. Hämaturie verursachen. Als Ultima Ratio kommt bei Therapieresistenz eine Hysterektomie in Betracht, die allerdings nicht sicher vor Schmerzrezidiven schützt. Asymptomatische Patientinnen – und das sind etwa 2 % – sollten keine Therapie erhalten. Als Ausnahmen gelten große ovarielle Endometriome oder tiefe Herde, die eine Hydronephrose verursachen.

*gonadotropine releasing hormone

Quelle: As-Sanie S et al. JAMA 2025; 334: 64-78;

doi: 10.1001/jama.2025.2975