Neutrophile bei Bronchiektasen im Fokus Bronchiektasen im teuflischen Strudel

In 38 % der Fälle findet sich jedoch kein Auslöser.

© Ideasy Mind - stock.adobe.com

In 38 % der Fälle findet sich jedoch kein Auslöser.

© Ideasy Mind - stock.adobe.com

Bronchiektasen sind Zeichen einer chronisch fortschreitenden Lungenerkrankung, die sich ätiologisch und phänotypisch als äußerst heterogen erwiesen hat. Unterschieden wird unter anderem zwischen Bronchiektasen im Rahmen einer Mukoviszidose und solchen, die nicht im Zusammenhang mit einer zystischen Fibrose stehen. Auf Letztere wird im Folgenden näher eingegangen.

Bildgebung für Diagnose unerlässlich

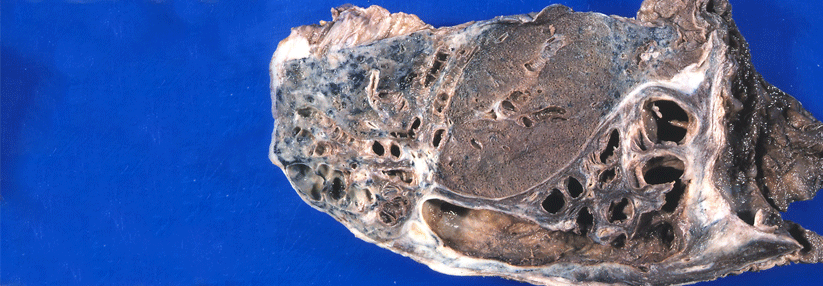

Die Symptome einer Bronchiektasenerkrankung umfassen chronischen Husten, vermehrte Produktion von Sputum, rezidivierende Atemwegsinfektionen, Dyspnoe und Fatigue. Für die Diagnose sind neben dem klinischen Erscheinungsbild auch radiologische Befunde ausschlaggebend. Wegweisend ist dabei eine Erweiterung der Bronchialwand (Durchmesser des inneren Lumens größer als der der zugehörigen Lungenarterie) und eine fehlende Verjüngung und Sichtbarkeit der peripheren Atemwege. Weiterhin lassen sich bei Patientinnen und Patienten mit Bronchiektasenerkrankung radiologisch häufig eine Verdickung der Bronchialwand und Schleimpfropfen (mucus plugs), zentrilobuläre Knötchen und Baumknospenzeichen (tree-in-bud) erkennen, schreiben Prof. Dr. James Chalmers von der University of Dundee und sein Autorenteam.

In den meisten Fällen entstehen Bronchiektasen im Nachgang einer Infektionserkrankung wie Tuberkulose. Als weitere Grundleiden kommen COPD, Asthma, Immunschwäche, primäre ziliäre Dyskinesie, allergische bronchopulmonale Aspergillose, Bindegewebserkrankungen, gastroösophageale Refluxkrankheit, entzündliche Darmerkrankungen und Infektionen mit nichttuberkulösen Mykobakterien infrage. In 38 % der Fälle findet sich jedoch kein Auslöser.

Folgende Mechanismen sind an der Pathophysiologie der Bronchiektasenerkrankung beteiligt:

- chronische Entzündung der Atemwege

- wiederkehrende Atemwegsinfektionen

- gestörte mukoziliäre Clearance

- fortschreitende Lungenschädigung

Diese vier Komponenten interagieren miteinander und beeinflussen sich gegenseitig – ein Teufelskreis bzw. fataler Strudel. Denn jede stellt dabei einen potenziellen ätiologischen Ansatzpunkt für Erkrankungen dar, die zu Bronchiektasen führen können, schreiben die Forschenden. Eine zentrale Rolle bei der Entstehung und dem Fortschreiten der nicht zystischen Bronchiektasenerkrankung kommt der chronischen Entzündung zu. Diese wird vor allem durch neutrophile Granulozyten ausgelöst und ist assoziiert mit einem erhöhten Exazerbationsrisiko.

Neutrophile werden an den Infektionsherden rekrutiert und setzen potente Proteasen frei, die zur Schädigung der Atemwege beitragen. Ein Übermaß an neutrophilen Serinproteasen (z. B. neutrophile Elastase, Cathepsin G und Proteinase 3) fördert ein Ungleichgewicht zwischen Proteasen und Antiproteasen, was wiederum mit einer Verstärkung der Entzündung und einem Fortschreiten der Erkrankung einhergehen kann.

Überschuss an Neutrophilen heizt Entzündung an

Zudem feuern die verzögerte Apoptose der Neutrophilen und die vermehrte Nekrose die dysregulierte Entzündung bei Bronchiektasen weiter an. Wenn dies nicht behoben werde, trage es zur chronischen, anhaltenden Entzündung bei, erläutert das Autorenteam.

Therapeutisch kommen bei Bronchiektasen vor allem Antibiotika zum Einsatz. Weitere Optionen sollen das Abhusten erleichtern, darunter spezielle Atemphysiotherapie und mukoaktive Medikamente. Jedoch berücksichtigen diese Behandlungsansätze nicht alle Aspekte der Pathophysiologie einer Bronchiektasenerkrankung, betonen Prof. Chalmers und sein Team. Insbesondere die durch die Neutrophilie ausgelöste Entzündung werde nicht adressiert. Das liege daran, dass es im Gegensatz zu den anderen Komponenten des Teufelskreises keine bewährten Therapeutika gebe, die die Entzündung direkt hemmen. Dabei handele es sich um einen derzeit ungedeckten Bedarf, stellt das Autorenteam fest. Diese Lücke werde künftig möglicherweise geschlossen, denn es seien aktuell entsprechende Wirkstoffe zur Behandlung von Bronchiektasen in der Prüfung, darunter Inhibitoren der Dipeptidylpeptidase 1.

Quelle: Chalmers JD et al. Eur Respir Rev 2025; 34: 240179; DOI: 10.1183/16000617.0179-2024