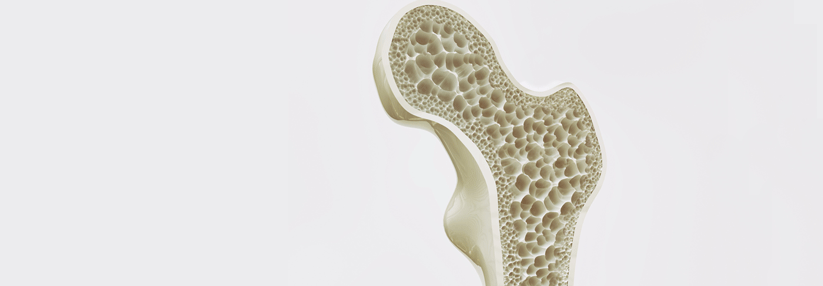

Die Knochen leiden mit CED erhöhen Osteoporoserisiko deutlich

Bei Patientinnen und Patienten mit chronisch-entzündlicher Darmerkrankung sollte man nicht nur den Darm, sondern auch die Knochen im Auge behalten.

© crevis - stock.adobe.com

Bei Patientinnen und Patienten mit chronisch-entzündlicher Darmerkrankung sollte man nicht nur den Darm, sondern auch die Knochen im Auge behalten.

© crevis - stock.adobe.com

Bei Patientinnen und Patienten mit chronisch-entzündlicher Darmerkrankung sollte man nicht nur den Darm, sondern auch die Knochen im Auge behalten. Denn die Betroffenen haben ein deutlich erhöhtes Risiko für Osteoporose und Frakturen.

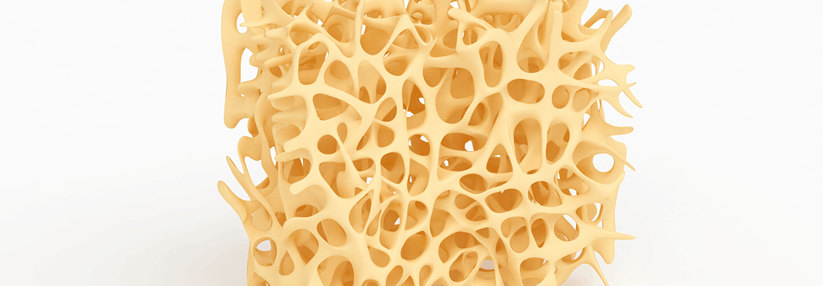

Die chronische Entzündung selbst, eine Steroidtherapie, Mangelernährung oder reduzierte Mobilität sind einige der Faktoren, die die hohe Prävalenz der Osteoporose bei Menschen mit chronisch-entzündlicher Darmerkrankung (CED) erklären, berichtete Prof. Dr. Peter Hasselblatt vom Uniklinikum Freiburg. Am größten ist die Gefahr unter einer Steroidtherapie (Odds Ratio 4,35). Trotz der vielen verfügbaren Optionen sieht auch Prof. Hasselblatt immer wieder CED-Kranke, die über Jahre nur mit Steroiden behandelt wurden.

Nach jüngsten Daten aus Dänemark betrug die Osteoporoserate bei postmenopausalen Frauen mit Neudiagnose einer Colitis ulcerosa 36 %, bei Morbus Crohn 29 %. Männer über 50 Jahre mit einer Colitis ulcerosa oder einem Morbus Crohn hatten eine Rate von jeweils etwa 13 %. Eine erniedrigte Knochendichte zum Zeitpunkt der CED-Neudiagnose ließ sich auch für Frauen vor der Menopause und für jüngere Männer ermitteln, betonte Prof. Hasselblatt.

Laut Daten aus Kanada liegt die Rate an pathologischen Frakturen bei Patientinnen und Patienten mit CED gegenüber der Allgemeinbevölkerung höher. Lendenwirbelfrakturen, die zu einer Hospitalisierung führten, waren in dieser Kohorte um den Faktor 1,74, Hüftfrakturen mit stationärer Behandlung um den Faktor 1,59 häufiger als erwartet.

Vitamin-D-Mangel sorgt für zusätzliche Komplikationen

Die Rolle der Vitamin-D-Defizienz für eine erniedrigte Knochendichte ist bekannt. Prof. Hasselblatt und sein Team stellten in einer Freiburger Kohorte von CED-Kranken fest, dass im Winter und Frühjahr 63 % derjenigen mit einem Morbus Crohn und 55 % derer mit einer Colitis ulcerosa eine Vitamin-D-Defizienz (Serumkonzentration von 1,25-Dihydroxy-Vitamin D < 20 ng/ml) aufwiesen. Das bereitet nicht nur hinsichtlich der Knochendichte Probleme.

Eine Vitamin-D-Defizienz ist bei Morbus Crohn mit einem erhöhten Risiko für eine Darmoperation wie auch für eine CED-bedingte Hospitalisierung assoziiert. In einer retrospektiven Kohortenstudie ging eine Vitamin-D-Substitution mit einem um 34 % reduzierten Risiko für eine CED-bedingte Vorstellung in der Notaufnahme und einem um 53 % reduzierten Risiko für eine Hospitalisierung einher. Angenommene antiinflammatorische Effekte des Vitamins konnten aber nicht gezeigt werden, stellte Prof. Hasselblatt klar. Ein Therapeutikum für die CED ist Vitamin D also nicht. Bei einer Defizienz sollte jedoch supplementiert werden, riet der Kollege und empfahl die tägliche Substitution, nicht die höher dosierte Bolusgabe alle vier oder acht Wochen.

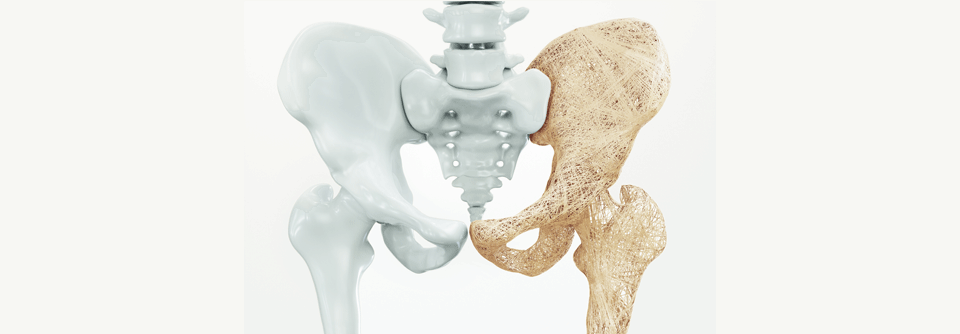

Eine Knochendichtemessung sollte nach der deutschen und der europäischen Leitlinie bei Menschen mit CED erfolgen, wenn ein hohes Risiko für eine osteoporotische Fraktur vorliegt, beispielsweise aufgrund einer längeren Steroidbehandlung oder einer chronisch aktiven CED. Die Messung erfolgt risikoadaptiert alle drei bis fünf Jahre. Als Risikofaktoren, die für eine DXA-Messung alle drei Jahre sprechen, nannte Prof. Hasselblatt neben Steroidtherapie und chronisch-aktivem CED-Verlauf eine Osteoporose in der Vorgeschichte und eine Malabsorption bei Morbus Crohn mit extremem Dünndarmbefall. Die Kostenträger akzeptieren die DXA-Messung alle fünf Jahre, in besonderen Fällen auch alle drei Jahre, wenn diese Untersuchung der Optimierung der Therapieentscheidung dient, erläuterte der Experte.

Die Behandlung der Osteoporose umfasst die Supplementierung mit Vitamin D und Kalzium sowie den Rat zu körperlichen Aktivitäten. Häufiger als früher wird in der aktuellen S3-Leitlinie auch eine medikamentöse Osteoporosebehandlung empfohlen.

Bei sehr hohem Frakturrisiko Antiresorptiva erwägen

Bei einem sehr hohen Frakturrisiko (≥ 10 % pro drei Jahre für Femur- und Wirbelkörperfrakturen) gelten osteoanabole Präparate als indiziert. Eine antiresorptive Therapie kann bereits ab einem Drei-Jahres-Frakturrisiko von 3 % bis < 5 % in Betracht kommen und soll bei einem Drei-Jahres-Frakturrisiko von 5 % bis < 10 % empfohlen werden. Als antiresorptive Optionen werden Denosumab oder Bisphosphonate genannt. Prof. Hasselblatt riet zum subkutan anzuwendenden Denosumab oder zur parenteralen Gabe von Zoledronat. Die orale Einnahme von Bisphosphonaten sei bei CED weniger günstig. Ein Risikorechner des Berufsverbands für Orthopädie und Unfallchirurgie ermöglicht eine Abschätzung des Drei-Jahres-Frakturrisikos für die risikoadaptierte Therapie.

Quelle: Kongressbericht Viszeralmedizin 2025