Mikrobiom & Melanom Darmbakterien entscheiden mit über den Erfolg der Melanom-Immuntherapie

Mikrobiom-Forschung eröffnet neue Wege in der personalisierten Krebstherapie.

© Sebastian Kaulitzki – stock.adobe.com

Mikrobiom-Forschung eröffnet neue Wege in der personalisierten Krebstherapie.

© Sebastian Kaulitzki – stock.adobe.com

Menschen mit malignem Melanom haben inzwischen einige Therapieoptionen. Und diese Optionen sind zunehmend „maßgeschneidert“ auf den einzelnen Kranken. Von großer Bedeutung für deren Erfolg sind drei Bereiche: Tumorstoffwechsel, Mikrobiom und Immuntherapie.

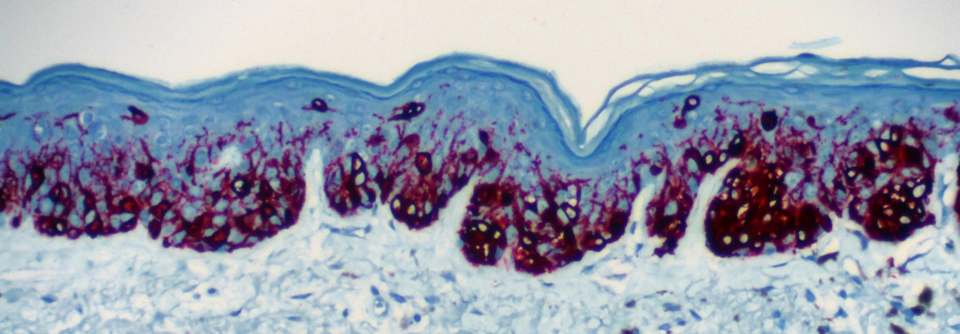

Melanomzellen zeigen typische metabolische Veränderungen, vor allem eine verstärkte Glykolyse auch unter Sauerstoffbedingungen (Warburg-Effekt), äußert sich Prof. Dr. Dr. Alpaslan Tasdogan von der Universitätsklinik Essen in einer Pressemitteilung der ADO. Die Umprogrammierung fördere das schnelle Zellwachstum und habe einen negativen Einfluss auf das Mikromilieu des Tumors: Es führt zu einer Ansäuerung und hemmt die Immunzellfunktion.

Außerdem können Melanomzellen auf alternative Stoffwechselwege zur Energiegewinnung zurückgreifen und so auch dem Immunsystem entkommen. Sie erzeugen ein Mikroumfeld, das die Wirkung von Immuntherapien, insbesondere von Checkpointinhibitor-Ansätzen wie Anti-PD1 oder Anti-CTLA4, herabsetzen kann. Erforscht wird derzeit beispielsweise, ob sich der Tumorstoffwechsel durch Pharmaka beeinflussen lässt, die eine für Immunzellen günstigere Mikroumgebung erzeugen.

Untersuchungen der letzten zehn Jahre haben gezeigt, dass die Zusammensetzung der Darmflora und die Therapieoutcomes von Krebskranken, die eine Immuntherapie erhielten, zusammenhängen. Aktuelle Forschungsergebnisse sprechen dafür, dass sich Darmbakterien z.B. über Metabolite unterschiedlich auf distale Tumoren auswirken.

Das innermenschliche Ökosystem lässt sich nutzen, um eine primäre Resistenz gegen Immuncheckpoint-Inhibitoren eventuell zu umgehen, heißt es in der Pressemitteilung der ADO. Bestimmte Bakterienarten können die Reaktion des Immunsystems modulieren und den Effekt einer Behandlung verringern. Die Erkenntnisse deuten darauf hin, dass sich die Therapieresistenz eventuell durch Ernährung, Probiotika und fäkale Mikrobiota beeinflussen lässt, fasst Prof. Alpaslan Tasdogan zusammen. Ein kombinierter Ansatz, der diese Interaktion mit systemischen Faktoren berücksichtigt, dürfte die Prognose maligner Erkrankungen deutlich verbessern.

*Arbeitsgemeinschaft Dermatologische Onkologie

Quelle: Medical-Tribune-Bericht